— Ого! Бьютифл бой! — насмешливо сказал Миша.

— А что это такое? — удивился Степа.

— Это? Я даже не знаю, как тебе перевести… По-английски это значит красивый парень. Ну вроде франт лихой!

— А я тебя сначала не узнал, Миш, — не обращая внимания на шутку, сказал Степа. — Ты, думаю, или не ты? Давно иду следом и все сомневаюсь. Богатый будешь.

— Я-то тут при чем? Это ты богатый. Вон какой костюмчик оторвал! Не гнется.

— По ордеру получил. План выполнили…

— Это я слышал. А ради какого праздника вырядился?

— Я выходной. Мать в магазин гоняла. Ты домой?

— А куда больше?

— Ну пошли!

С улыбкой поглядывая друг на друга, они медленно направились вперед. Новый костюм, видимо, нравился Степе, и он старался держаться в нем как можно прямее, отчего и создавалось впечатление, что костюм не гнется, словно сшит из очень грубого материала. Пока шли до дому, Степа раза два поправил галстук. Все это было как-то неуклюже, непривычно и очень забавляло Мишу. Свернули под арку ворот.

— Да! Ты знаешь, какая история, — вдруг спохватился Степа. — Васька-то чуть не сгорел. Заживо!

— «Чуть» не считается.

— Нет, верно! Он в госпитале лежит.

— А что такое? — с тревогой спросил Миша, сообразив, что в госпиталь с пустяками не положат.

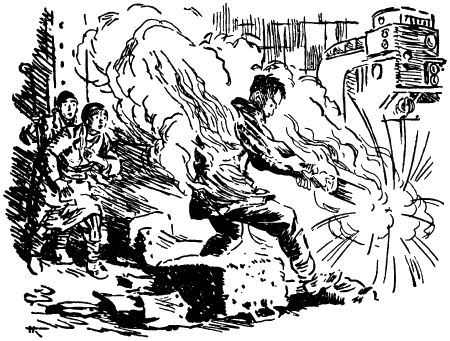

— Это он, понимаешь, на работе. В цеху чего-то делал, а тут как раз обстрел, и туда… в цех снаряд зажигательный. Ты знаешь, как они, гады, сейчас стреляют: выпустят зажигательный, а потом фугасками лупят в то же самое место, чтоб не тушили, — все больше оживляясь, рассказывал Степа. — Ну, а Васька что?.. Ясно, не растерялся, а прямо, понимаешь, руками цоп! — и в окно… цоп! — и в окно. Фосфор горит, а он его руками в окошки выбрасывает. Понимаешь? А фосфор вредный, сам знаешь… трещит, брызгает. Шутишь! Чуть заживо не сгорел. Сознание потерял… Хорошо, там женщин много было… потушили.

— Что потушили?

— Ваську.

— А цех?

— Потушили. Васька же тушил, — со вздохом проговорил Степа и, помолчав, добавил: — Орден получит. Факт!

— Молодец Васька!

— Ясно, молодец. Он много не думает. Раз — и готово! Помнишь, как мы ракетчика с ним ловили? Раз — и в морду!

Последних слов Миша не слышал. Ему представилась нарисованная Степой картина. Он видел, как рвутся зажигательные снаряды, как горит фосфор, и не трудно было понять положение обожженного друга. «А вдруг он умрет?» От этой мысли больно сжалось сердце.

— Слушай, Степан, надо бы к нему сходить. Ты знаешь, где он?

— Пойдем сейчас! — обрадовался Степа. — Успеем. Сегодня как раз пускают. Я только унесу домой…

— А я сбегаю посмотрю, нет ли письма от бати.

— Только не задерживайся, — предупредил Степа. — Надо успеть до семи.

Через несколько минут друзья встретились во дворе и быстро зашагали к трамвайной остановке.

— Письма нет? — спросил на ходу Степа.

— Нет.

— Давно не было?

— Давно. Там бои сильные. Не до письма, — неохотно ответил Миша.

12. Раненый друг

Госпиталь помещался в новом здании. До войны вместо коек здесь стояли парты и комнаты назывались не палатами, а классами. Вполне возможно, что раньше Вася Кожух мог бы попасть сюда в качестве ученика и сидел бы в десятом «б» классе за партой возле этого самого окна. Сейчас он лежал забинтованный с головы до ног и не мог пошевельнуться. Малейшее движение тревожило бинты, и от острой, пронзительной боли темнело в глазах и появлялась тошнота. Относились к нему здесь с большой нежностью все раненые, сестры, сиделки, врачи. Все знали, при каких обстоятельствах получил юноша тяжелые ожоги, и Васька иногда слышал, как о нем говорят: «Не испугался, не убежал. А ведь совсем еще ребенок». Выздоравливающие солдаты часто усаживались на табуретку возле койки и говорили с ним, как с равным, — рассказывали фронтовые случаи, историю своего ранения, и Васька постепенно проникся сознанием, что в военном госпитале он лежит не случайно, что он не просто пострадавший от шального снаряда, а раненный на фронте, как и все эти солдаты. О его поступке говорят, как о подвиге, за который награждают медалями и орденами.

— Получишь медаль за храбрость, — уверял его один усатый гвардеец. — Помяни мое слово!

— Боевой орден Красного Знамени дадут, — обещал другой.

Все это наполняло Васькину душу гордой радостью, и он стойко переносил страдания. Сегодня к нему пустили мать. Положив на тумбочку узелок с яблоками и конфетами, она минут двадцать просидела на табуретке, постоянно сморкаясь и вытирая глаза платком.

— Ничего, Васенька… Бог даст, поправишься… Обойдется. Доктор сказал, уродом не будешь, — успокаивала она сына. — Тут тебе с завода гостинцев прислали… Степан Николаевич обещался навестить. Нынче у него работы много. В другой раз придет…

— Мам, ты не плачь… чего ты!.. Я же недолго пролежу. Вот кожа новая вырастет, и выздоровею, — едва заметно шевеля губами, говорил Вася.

— Вырастет, Васенька, вырастет. Ты молодой… Все зарастет, зарубцуется…

— А ты не плачь.

— Не плачу я, не плачу, Васенька, — успокаивала она сына, усиленно сморкаясь в мокрый от слез платок.

Проходила минута, и снова глаза наполнялись влагой. Васька понимал, что мать плачет от «женской жалости», и ему было досадно. Вместо того чтобы гордиться и хвалить, как другие, она только и делает, что глаза вытирает. Слезам матери Вася не придавал большого значения, но все же они действовали и сильно испортили настроение.

Закрыв глаза, он ясно представил, как спускалась она по лестнице госпиталя, как вышла на улицу, как бредет домой с понурой головой и часто вытирает глаза. А дома холодно. Летом он вынул из окон фанерки, заменявшие стекла, и совсем недавно вставил их обратно. Вставил наспех, кое-как. Фанерки сидят неплотно, из окон дует, и некому укрепить их…

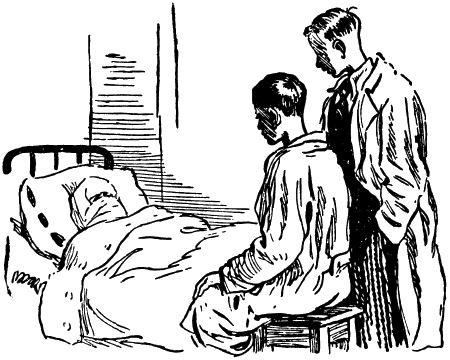

Миша со Степой были уверены, что, как бы ни был изуродован Васька, они его узнают. Какие могут быть сомнения! Столько лет дружили крепкой мальчишеской дружбой — и не узнать! По указанию сиделки бодро направились они к кровати, на которой лежал Василий Кожух. Шли молодцевато, растягивая рты в улыбки, чтобы всем своим видом показать, что они уверены в скором выздоровлении, что ничего страшного не случилось. Шагах в пяти остановились. На кровати действительно кто-то лежал, но был ли это Васька — неизвестно. Две дырки для глаз, узкая щель вместо рта. Все остальное забинтовано, и даже нос можно было угадывать только по выпуклости.

В полном замешательстве стояли друзья, не зная, что делать. Подошла сиделка — невысокая, полная, совершенно седая женщина с добрыми глазами.

— Ну что ж вы, мальчики?

— А с ним разговаривать можно? — тихо спросил Миша. Он видел, что Васька лежит с закрытыми глазами, и боялся его разбудить.

— Разговаривать? А почему же нет? Подойдите, садитесь и разговаривайте. Только не очень много. И не касайтесь его. Шевелиться он не может.

Приблизившись, Миша увидел в дырках два блестящих, искрящихся радостью глаза.

— Вась! Это мы… вот видишь… я и Степка, пришли навестить, — взволнованно сообщил он.

В узкой щелке зашевелились губы, и вдруг раздался знакомый голос.

— Здоро́во, ребята… Спасибо, что пришли.

— Ну вот еще… Что значит спасибо, — обиделся Степа. — Я бы каждый день ходил, да не пускают.

Выжимая друг друга, устроились на узкой табуретке, где недавно сидела мать Кожуха. Некоторое время молча смотрели на раненого. Замешательство постепенно проходило. Васькины живые, с веселым огоньком глаза ощупывали их, и казалось, что он притворяется. Пройдет минута-другая, и он со смехом сдернет белую маску, вскочит с кровати и хлопнет их по спине…