Пограничная стража

Еще один полезный советник князя – воевода Беззубцев. Его имя и имя его сына встречаются чаще всего в документах о совместных походах с татарами, причем все они успешны. И с его же подачи на южных границах Руси вводятся регулярные сторожевые дозоры. Их задача – следить за появлением степной орды, так как со стороны степи Русь оставалась практически беззащитной, отделяемой лишь Окою. Конечно, в военном плане эти малочисленные отряды не могли противостоять степнякам, но вовремя предупреждали об опасности и поджигали степь перед надвигающейся ордой. Практика, подсмотренная у самих татар. Задача дозоров – поднять тревогу, после чего русские полки выдвигались к Оке и перекрывали броды. Идти в степь русские пока не рисковали, и тут очень пригодились союзные татары.

Разобравшись с неуемным Шемякой, князь Василий II в 1449 году выдвигает Касима к южным рубежам княжества. И очень вовремя: татары Касима догнали и разбили на реке Пахре отряд хана Сейид-Ахмеда. Отняли обоз с добычей, освободили большой полон. А это уже прямой конфликт с самой Ордой!

Конечно, Шемяка в скором времени изменил клятве верности, данной великому князю. Из Углича его войско двинулось на Кострому, навстречу ему выдвинулись великокняжеские полки и союзные татары. Новый Звенигородский наместник Касим умел быть благодарным и оказывал Василию II помощь в самый трудный для того период в противостоянии с главным врагом – Дмитрием Шемякой. В походе 1449 года татары Касима стали ударным отрядом великокняжеского войска, вступая в битву в самый ответственный момент.

Здесь необходимо кратко описать устройство русского войска того времени. Часть его составляла пешая рать – пехота. Обычно это было ополчение, вооруженное щитами и копьями, а также мечами и топорами для ближнего боя. Были также отряды лучников, начинавшие сражение перестрелками. Но главная ударная сила русских – тяжелая конница из княжеских и боярских дружин. Обладая огромной пробивной мощью, русская тяжелая кавалерия уступала степнякам в маневренности и быстроте передвижения. И татары Касима в московском войске играли роль легкой кавалерии, отчаянными маневрами запутывая врага, осыпая его стрелами и вовремя ударяя в нужное место.

Особую доблесть проявил Касим в решающем сражении гражданской войны – битве под Галичем (1450 год). Причем царевич выступил здесь уже в статусе полководца – командовал полком правой руки! Василий Татищев в IV томе «Истории Российской» так описывает начало битвы: «Воеводы великого Князя поидоша с озера к горе, опасаяся, понеже бо гора крута. И выправяся из тех врагов вшедше на гору, начаша полки сходитися. Первее сразися Салтан Касим с своим полком, потом и все полци, и бысть бой крепок надолзе, падаху людие с обеих сторон». В решающий момент сражения: «… князь Васильи Ивановичь наступи с пешими на левые полки, а Салтан к ним на правые Шемякины. Димитрьй видев своя вои раздвоены не знал где помогати и побеже».

Историки признают, что решающим фактором победы Василия II в битве стало участие татар, пугавших «непривычных к сражению с «погаными» галичан своими дикими воплями и невероятной ловкостью в седле».

Это было последнее крупное сражение гражданской войны за московский стол. Шемяка сбежал и, скитаясь, «потравился курицей» от чего и помер. После этого татары Касима встали под Коломной и начали исполнять функции пограничников, прикрывая русские рубежи со стороны степи. И не без успеха – с дружиной воеводы Беззубцева Касим разбил у реки Битюг орду шедшего на Русь хана Малбердея.

Против привычной татарской тактики – притворное отступление, а потом удары по флангам и окружение, – Беззубцев с Касимом применили свою хитрость: русское войско выдержало первый натиск орды, но когда та стала «отступать», никто не бросился в погоню. Удивленный Малбердей был вынужден снова выстроить конницу и послать ее в новую атаку, тут в тыл ему и ударил Касим, скрытно прошедший с войском по верховьям Дона. По службе и награда. Князь Василий II просто обязан был отблагодарить Касима! И отблагодарил, пожаловав в 1452 году Городцом Мещерским.

На каких условиях Касиму были пожалованы обширные территории, и что это были за земли? Некоторые историки считают, что Касим получил совсем безлюдный участок на берегу Оки, при этом ссылаются на слова Татищева: «А князь великий дал царевичу Касиму место по Оке в земле Муромской. Он же построил град себе, именовал Крым ханский». Просто «дал место»?

Отнесемся к словам Татищева со всей серьезностью и попробуем разобраться. Русские князья крайне редко «давали место» в качестве награды. У ордынских ханов это было в порядке вещей, отличившемуся князю выделялось место с богатыми пастбищами в степи, где тот мог встать своим юртом. На Руси же просто «место» не было особой ценностью. Что пользы с пустого места?

За верную службу русские князья обычно жаловали городами и селами, то есть поселениями с работниками и с налаженным хозяйством, гарантировавшим определенный доход в виде налогов. Также пожалованный получал полное судебное право – мог судить своих новых поданных по своей воле и разумению.

Мещера той поры вовсе не была безлюдной. Хоть она и была пожалована ханом Тохтамышем Василию I, но уже более века здесь правили татары – мещерские князья, ширины. Так что учтем эти обстоятельства, а также иные источники, где четко сказано, что Василий II «пожаловал Городцом» царевича Касима.

Сказ 1. Касим идет!

Год 1452 от Р. Х. или 856 год от Хиджры.

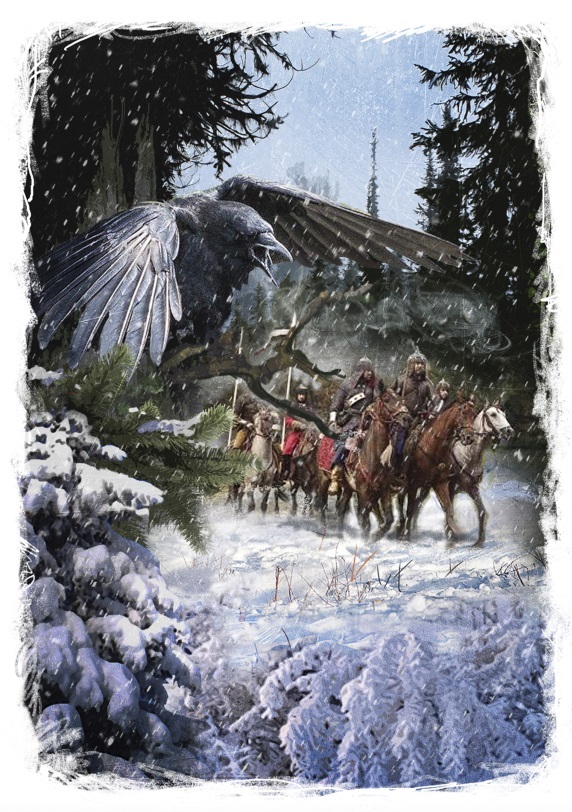

Студеная выдалась зима, ранняя. Еще в месяце рабиу ас-сани, который урусы называют груднем (ноябрем), мороз споро взялся за дело в этом диком краю. И теперь широкая и полноводная Итиль-река, называемая урусами Йокой (Окой), превратилась в ровную дорогу, и по ней любой всадник запросто доедет от Москов-града до Мурома, а то и до самой Казани! Доедет, если не замерзнет насмерть во сне морозной ночью у потухшего костра, не провалится в коварную промоину, не задерут его волки или иной зверь, не подстрелит из лука мещеряк. Дикие места, опасные, глухие, не всякому по силам здесь выжить, редкий чужак отважится сюда сунуться, нарушив девственную тишину… Но вдруг донесся шум и гомон со льда реки-Оки. Да такой, что растревожил лесных птиц. И громче всех о своей тревоге сообщили громким карканьем лесные вороны.

Молодой ворон очнулся от дремы и внимательно посмотрел в сторону реки, откуда раздавалось хриплое карканье его сородичей. С чего бы это? Ворон – не сорока, и не серобокая ворона, не глупый воробей. Ворон – птица крупная и основательная, просто так галдеть не будет. Мощно оттолкнулся от сосновой ветки молодой ворон и, удачно поймав встречный порыв ветра, резко взмыл над лесом. Сразу повернул в сторону реки, откуда доносился вороновый гвалт. Над верхушками сосен он широко расправил крылья и теперь летел, зорко всматриваясь в просветы меж деревьями: вдруг еда какая…

Действительно, хорошая выдалась нынче зима, снежная, морозная, лютая. Множество лесных обитателей не пережили этой зимы на радость дикому зверю и им, воронам. Тяжелей всего пришлось оленям да косулям, слишком уж глубок снег, сколько сил потратишь, пока доберешься до жухлой травы. Вот и падали обессиленные, замерзали. Довелось отведать вороненку этой зимой и косули, и оленины, и даже лосем полакомился, что на протоке в промоину провалился, да так и вмерз. Славно попировала воронья стая, пока злые, голодные волки к лосю не набежали, но и у них отнял добычу лесной хозяин, которого медведем кличут. По всем правилам зимой медведю положено спать, но встречаются порой шатуны, что всякого зверя опасней.

Уже на подлете к реке услышал молодой ворон незнакомые звуки и запахи, много запахов, разных и странных. А как вылетел к реке, так и увидел ее, «змею»! Длинную, пеструю, шумную. Люди. Много людей.