— Трое на одного, да? Трое на одного! Нумизматы проклятые!

— А! Ты обзывать? — завизжал Поскакалов.

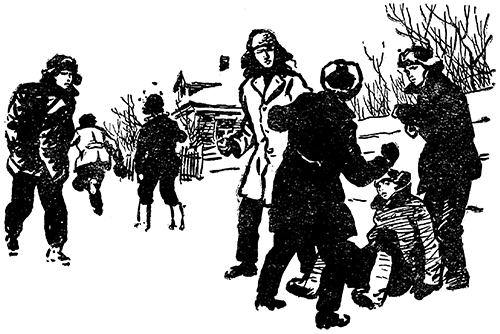

Наверно, изловчившись, Женька здорово стукнул Петьку Чурбакова, потому что тот завопил во все горло. Оставив меня, остальные двое ребят кинулись к Женьке. Очутившись на свободе, я очень быстро, на четвереньках, пополз к тротуару, всхлипывая от боли и обиды, подхватил свою шапку, которая свалилась у меня с головы еще в начале драки, вскочил на ноги и бросился бежать.

— На помощь, Сережка! Сюда!.. — донесся до меня Женькин голос. Но я мчался во всю прыть, налетая на прохожих, ничего не видя перед собой, забыв обо всем на свете.

Глава десятая

Мать отворила мне дверь и в страхе отшатнулась. Покорно приготовился я к взбучке. Но мать молча схватила меня за руку и потащила в комнату, к зеркалу. Из дверцы платяного шкафа глянул на меня мальчишка с царапиной на щеке и ссадиной на шее, испуганный и жалкий. Воротник у пальто был надорван, из разорванного плеча торчал клочок ваты, пуговицы отлетели. Под глазом красовался громадный синяк — я даже не помнил, когда и кто мне его посадил.

— Хорош? — спросила мать.

Что я мог ей ответить? Вид у меня действительно был не слишком прекрасный.

— Бандит, разоритель… — стаскивая с меня пальто и шапку, говорила мать. — Вдвоем с отцом на тебя напастись не можем. У всех дети как дети, а этот!.. На порог больше не пущу твоего Женьку. Так и знала, так я и знала, что этим кончится ваша беготня…

Я вздрогнул. Только теперь ясно дошел до меня страшный смысл того, что произошло. Я убежал, удрал, постыдно струсил, оставил Женьку одного. Будто гром, грянул у меня в ушах его отчаянный крик: «На помощь, Сережка!..» Он всегда звал меня грубовато и чуть насмешливо Серегой. А тут: «Сережка!..», «На помощь!..» Видно, совсем скверно приходилось ему одному среди целой оравы Васькиных приятелей.

Я уже не слышал голоса матери. Только ее слова «на порог больше не пущу» настойчиво и нелепо звучали у меня над ухом, словно кто-то невидимый повторял и повторял их без конца.

Тупо глядя перед собой и ничего вокруг не замечая, я сидел на диване и с тоской представлял, что теперь будет. В том, что на этот раз Женька не простит моей трусости, я не сомневался. Рассеянно скользя взглядом по окнам, обоям, столу, буфету и стульям, я не видел ни стульев, ни буфета, ни гардин на окнах. Передо мной возникало суровое лицо Женьки, его упрямые глаза глядели на меня жестко и враждебно.

Вдруг эти жесткие глаза потеплели и улыбнулись мне. И, удивленный, очнувшись от оцепенения, я понял, что давно уже смотрю на портрет отца, который висит рядом с буфетом. Отец! Он фотографировался, вернувшись с фронта, еще в гимнастерке с погонами майора инженерных войск: на них четко были видны скрещенные топорики. Над карманом слева поблескивал орден Боевого Красного Знамени. Там, на войне, отцу было куда тяжелее, чем полчаса назад мне на Овражной улице. Но отец не был трусом. Под огнем, когда справа и слева в кипящий Днепр шлепались фашистские снаряды, он наводил мост для переправы. Самолеты, пролетая над самой землей, строчили из пулеметов, а саперы чинили дорогу, чтобы по ней шли на запад наши танки, пушки и самоходные орудия… Нет, мой отец не был трусом. И бесстрашно ждала смерти запертая в сарае учительница по имени Ольга. И не было страха в сердцах ее товарищей — красноармейцев… А я?

«Трус, трус, трус!» — беспощадно и зло ругал я самого себя и повторял с яростным наслаждением это обидное слово и готов был отколотить себя за свою постыдную трусость.

— Садись за стол, — услышал я голос матери и послушно поднялся с дивана.

Есть мне не хотелось. Я только для виду поболтал ложкой в тарелке и поковырял вилкой в котлете. Зато компот я как-то незаметно для себя выпил весь и съел яблочные дольки. «А что, если взять сейчас и сбегать к Женьке? — мелькнула у меня мысль. — Может быть, он опять только поругается немножко да и простит. Дам ему самое последнее честное-пречестное пионерское, что никогда больше это не повторится!..»

— Да! — твердо сказал я сам себе и вскочил из-за стола.

— Куда собрался? — строго спросила мать.

— Я, мам, тут недалеко, на минуточку.

— Никуда не пойдешь ни на какую минуточку.

— Ну, мам, я только на чуть-чуть.

— Будешь сидеть дома. Понял? До самого понедельника даже к двери не подходи.

Она сняла с вешалки мое пальто, сунула его в шкаф и повернула в дверце ключ.

Медленно тянулось время. Я попробовал было раскрыть книгу. Но приключения Сани Григорьева, от которых я еще два дня назад не мог оторваться, сегодня почему-то не лезли в голову. Взял игру «Летающие колпачки» — мне в день рождения ее подарил отец, — но колпачки то падали на пол, то не долетали до лунки, и я закрыл коробку.

Стемнело, и с сумерками мне стало еще тоскливее. Уныло тикали часы. Мать села шить, и стук швейной машины звучал в ушах монотонно и раздражающе, как жужжание мухи. Я включил приемник и стал слушать. Протяжный бас тоскливо, хватая за сердце, выводил:

Ты-ы взойди, моя-a заря,

Последня-а-я за-аря-а!

Наста-ало вре-емя мое-о-о!..

Я узнал арию из оперы «Иван Сусанин». Отец очень любил ее и как-то раз, когда мы слушали эту арию вместе, тихонько подпевал: «Наста-ало вре-емя мое-о-о!..»

Иван Сусанин! И он, зная, что идет на верную смерть, не струсил, не предал свою родину, а завел врагов в дремучий лес, откуда они уже не смогли выбраться. А я? Я испугался какого-то Васьки и удрал, а Женька остался один… С досадой я выключил радио.

Совсем стемнело, и за окном закачался фонарь. Наконец в прихожей хлопнула дверь и раздались тяжелые крепкие шаги. Я кинулся к двери встречать отца.

Он вошел, снял пальто и взглянул на мои синяки и царапины.

— Знаки препирания?

— Ты все шутишь, — сердито отозвалась мать. — А его выдрать следовало бы как сидорову козу. Ты бы посмотрел, в каком виде он явился!

Она со стуком закрыла машину крышкой и пошла на кухню разогревать ужин. Отец присел на диван, привлек меня к себе, заглянул в лицо и спросил:

— Что случилось? Ну-ка, рассказывай.

Но я не смог ничего рассказать. От ласкового его голоса, от целого дня мучительных раздумий вся горечь и весь стыд, что накопились у меня в сердце, вдруг подступили к глазам неудержимыми слезами, защипали в носу, сдавили горло. И, уткнувшись лицом в колючий холодный орден на груди отца, я громко, захлебываясь, разревелся.

— Вот так так!.. — поглаживая меня по голове, успокаивая и утешая, говорил отец. — Зачем же реветь-то? Ведь уже совсем не больно. А если компресс сделать из свинцовой примочки, то и вовсе пройдет.

Нет, он не понимал, мой умный, мой смелый отец, что я плачу совсем не от боли и что не помогут мне никакие примочки и компрессы…

Мать все-таки настояла на своем: всю субботу и все воскресенье я просидел дома. Я вздрагивал от каждого звонка и мчался к дверям — открывать, надеясь, что придет Женька. Но приходил то почтальон, то точильщик спрашивал, не надо ли поточить ножи-ножницы, то кто-нибудь к соседям. Часами торчал я у окна, глядя на улицу. Но мой друг не появлялся. Друг? Да захочет ли он теперь называть меня своим другом?

Весь день в воскресенье стучалась в сердце моем тревога. Как-то встретимся мы завтра с Женькой? С чего начать объяснения? Я был уверен, что объясняться мне с ним придется.

Утром в понедельник я проснулся очень рано. Наверное, все та же мучительная тревога разбудила меня ни свет ни заря и мгновенно отогнала сон.

Встал. Оделся. Заглянул в портфель: все ли книжки и тетради собраны. Уронил пенал, загремел карандашами. Разбудил мать. Наспех позавтракал, рассеянно проглотил две картофелины. Оделся и выскочил на улицу. И пока спускался по лестнице, все ломал голову, чего мне не хватает. У ворот вспомнил: Женька! Он каждое утро забегал за мной, и в школу мы шли вместе.