Избранное

СМИРЕННИЦА МОЯ

Видел, как пишут товарищи: Распутин, тонко-тонко заточив карандаш, на длинных, узких полосках бумаги ставит такие меленькие, едва различимые буквы, что в пору их разглядывать через увеличительное стекло; Вампилов был более разгонист, заносил диалоги шариковой ручкой на стандартные листы, несколько небрежным, но довольно хорошо разбираемым почерком — диалоги вообще окружены на странице бо́льшим воздухом, нежели строчки прозы и поэтому, видимо, резче выделяются, легче читаются; Машкин заполняет страницы аккуратным, этаким школьно-старательным почерком, будто пишет классное сочинение, под рукой всегда держит ластик, сомнительное слово сразу же стирает и аккуратно вписывает, на его взгляд, более удачное.

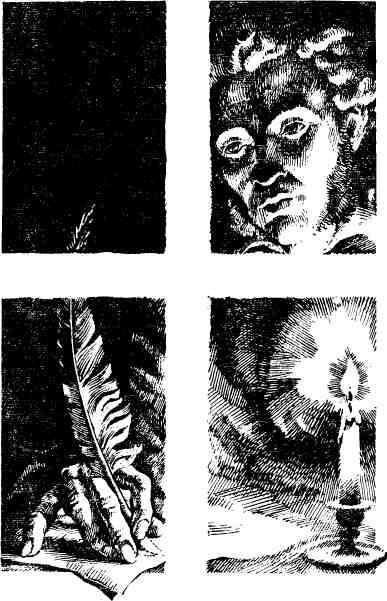

Читал, как писали великие и малые предшественники: кто в специально сшитом балахоне и гусиным пером, кто ночью, при зажженных свечах и при скрипе сверчка за печью, кто, опустив ноги в таз с теплой водой и поглядывая на синеву реки за окном.

Запоминал, как пишут современники, встречаясь с их профессиональными откровениями в литературных изданиях под рубриками «Как мы пишем» или «В творческой лаборатории», — рубрику эту можно, кстати, время от времени разнообразить. Например, «В творческой кузнице», «На творческой мельнице» или «В творческом кессоне, забое…», «В творческой шахте», наконец. Секреты мастерства сводились, как правило, к рассказам о поисках и обретении сюжетов, о трансформации реальной судьбы в судьбу литературную, о замысле произведения и тех превратностях, которые подстерегают его (замысел) при писании — то есть речь шла о предметах, хоть и поучительных и интересных, но все же не приоткрывающих главную тайну: как же появляется проза, эта словесная плоть, никогда не бывшая, не виданная, пока не появился этот или другой сочинитель?

Все вышеперечисленные способы, приметы писательской работы — это только видимые, внешние покровы ремесла, а суть его: как появляется слово, как возникают на странице слова именно в этом порядке, а не в другом, как они, наконец, построчно соединяются в «Даму с собачкой» или в «Жизнь Арсеньева» — остается по-прежнему таинственной и неизреченной, хотя столько уже написано о «тайнах» стиха и прозы.

Кажется, все просто: налей в таз теплой воды, выпусти из спичечного коробка сверчка за книжный шкаф, если нет печки, возьми тонко очиненный карандаш и пиши. Ан не пишется. Не преодолевается некая преграда к тому, еще неизвестному тебе, но единственному строю слов, который будет сопротивляться, ускользать, вообще как бы отсутствовать — отчается сочинитель, начнет с первых попавшихся, потихоньку втянется в обман и ничего путного не сделает или плюнет на все, уверит себя, что и нет никакого строя, — и тоже ничего не сделает.

Найти без мук достигаемую лазейку, щель, выломанную доску в этой преграде, конечно же, пламенная мечта каждого сочинителя. Вот почему его так живо занимают все эти легенды о гусиных перьях, сверчках, тазах с теплой водой — все ему кажется, что существует, не может не существовать безболезненный способ прорыва к единственно нужным словам. Зажги свечки, думает он, и вдруг запишется, перо само пойдет, и не будет этого ежедневного страха: неужели и нынче слова не смилостивятся и не покажутся и будешь сидеть в дурацкой, постыдной пустоте?

Действительно, как разгадать, понять и высказать эту тайну преодоления?

Должно быть, существует независимо от нас, материально и обособленно живет стихия, течение прозы не в виде отдельных источников, как фольклор, диалекты, устная речь современников, из которых литератор на манер пчелы берет «строительный» материал для сочинений, а этаким цельным потоком, наподобие глубоко спрятанной подземной реки, и кому-то дано напиться из нее лишь ладонью, а кому-то зачерпнув полным ковшиком — все зависит от силы дара, заведомо сознающего прозу как цельную стремнину, как своенравное живое существо, а не собранную из разных источников некую языково-словесную данность.

Попутно замечу, что, видимо, существует подобный же, независимый от нас и поток поэзии, но, так сказать, с иным молекулярным строением и несколько иными подходами к нему.

Как же добраться до этого подземного потока? За какой зацепиться валун, за какую расщелину, чтобы свеситься над ним и зачерпнуть из него, хотя бы ладонью, его влаги, его поющей, звенящей словесной слитности? Как обуздать, усмирить это своенравное существо, пусть даже избив, изранив в кровь ладони, локти, голову? Вряд ли ответишь, вряд ли объяснишь — рассказать можно только о мучительности поисков ответа, но это никому не интересно.

Вот так, размышляя однажды о прозе, как о живом существе, ведущем где-то рядом соблазнительно-недоступную, заманчиво непостижимую жизнь, поглядывая на сирый лист бумаги на столе, читал я Пушкина и вычитал, что стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» было опубликовано после смерти поэта. А написал его Пушкин в январе 1831 года, когда готовил к изданию «Повести Белкина» и, видимо, много размышлял о природе прозы, о родственном характере ее с поэзией, о проявлении этого характера на бумаге и о тех неожиданных, причудливых странностях, отличающих его от течения поэтического потока.

Пусть не морщатся пушкинисты, но почему бы не предположить, что Александру Сергеевичу привиделась в один зимний день проза в облике тихого, неизъяснимо волнующего своей живой прелестью существа, и он, сочиняя стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…», безотчетно вложил в эти волшебно-откровенные, восторженно-чувственные строки и ощущение от противоборства в душе своей двух художественных стихий, которые должны проявляться на бумаге, закрепляться на ней, в сущности, с тою же чувственной страстью и силой, что и в любви.

Стенания, крики вакханки молодой, порывы пылких ласк — это, конечно, радость обладания, физически всесильной власти над поэтической строкой, полная, безоглядная, уже несколько утомительная близость с поэзией, с ее горячими, прекрасными, но уже привычными прелестями.

Но вот возникла за темным сумрачным окном проза, потупившаяся, мучительно милая и недоступная.

«О, как милее ты, смиренница моя!»

Надо умолить ее снизойти, не спугнуть неловким или чересчур пылким движением, надо показать ей всю свою влюбленную кротость, всю свою безропотность и рабскую готовность удовольствоваться самым малым знаком внимания — только снизойди!

«…восторгу моему едва ответствуешь…» — да, летят в воображении, свершаются прекрасные рассказы, романы, десятки мгновенно увиденных и вроде бы схваченных и покорившихся судеб, а на листе только жалкие строчки, которым никогда не угнаться за этими видениями, полными жизни, страсти и такой космической неподвластности.

Счастливая опустошенность при завершающих страницах и та покровительственно-усталая благодарность, не без доли ласкового физического самодовольства: «И делишь, наконец, мой пламень поневоле!»

…И опять все сначала. Жадное любопытство к прихотям коллег, к сверчкам, гусиным перьям, остро очиненным карандашам, к иным жалким попыткам обмануть сопротивление слова, вплоть до смешного восклицания одного литератора: «Мне бы Ясную Поляну, там бы и я написал — о-го-го как!»

Увы, и в Ясной Поляне надо сидеть перед чистым листом и долго молить, чтобы проза склонилась к вам. И робко надеяться, что и на этот раз ваш пламень будет разделен.