1. ОТРАЖЕННАЯ БОЛЬ (рис. 45.1)

Рис. 45.1. Распространение отраженной боли (красный цвет) из миофасциальных триггерных точек (X), расположенных в межреберных мышцах (розовый цвет). Центр X располагается в триггерной точке, которая может возникать в любой межреберной мышце. Чем выше располагается триггерная точка, тем ближе к грудине распространяется отраженная боль. Болевой паттерн следует по кривизне ребер. Если триггерные точки очень активные, отраженная боль может захватывать несколько сегментов.

Межреберные мышцы

Миофасциальные триггерные точки межреберных мышц отражают боль местно в область нахождения той или иной триггерной точки, боль также может распространяться вокруг ТТ по передней поверхности стенки грудной клетки, в сторону от позвоночника скорее кпереди, чем кзади (см. рис. 45.1). Чем более кзади расположена миофасциальная триггерная точка, тем более выражена у нее тенденция отражать боль по передней поверхности тела. Если боль очень сильная, она может захватывать межреберные пространства выше и ниже области расположения миофасциальной триггерной точки.

Bonica и Sola [8] описали аналогичную боль в межреберном пространстве, отражаемую миофасциальной триггерной точкой.

Диафрагма

Во время выполнения тяжелого физического упражнения миофасциальные триггерные точки, заложенные в диафрагме, могут вызывать боль, часто описываемую пациентами, как «укол в боку», которую они ощущают в глубине передненаружного аспекта нижнего края реберной дуги. Эта боль усугубляется продолжительной физической нагрузкой или физическими упражнениями и исчезает во время отдыха.

Боль, появляющаяся из-за стимуляции центральной части купола диафрагмы, может отражаться в верхний край плечевой области на стороне поражения. Стимуляция периферийной части диафрагмы вызывает отраженную тупую глубокую боль, распространяющуюся в соседнее ребро. Разница в распределении отраженной боли зависит от иннервации стимулированных мест [25].

Из 17 больных, предъявлявших жалобы на боль в области груди и нарушение нормального дыхания, обусловленные спазмом диафрагмы [51], 9 пациентов жаловались на загрудинную боль, а 8 — указывали на болезненный участок в правой подреберной области; это позволило предположить, что локализация боли также определяет иннервацию и позволяет выявить, из какой части диафрагмы исходит боль. Этот принцип также может быть применим к боли, отражаемой из миофасциальных триггерных точек, расположенных в диафрагме.

Fields [25] придавал большое значение экспериментам Capps [12] по непосредственной стимуляции перитонеальной (каудальной) поверхности диафрагмы либо с помощью нежного шарика, либо грубым концом проволоки. У трех испытуемых стимуляция центральной части диафрагмы при помощи шарика вызывала четко локализованную боль, которая была классифицирована как отраженная в средний район переднего края верхней части трапециевидной мышцы, примерно на половине расстояния между акромионом лопатки и основанием шеи. При стимулировании грубым концом проволоки появлялась очень сильная боль аналогичной локализации. Один испытуемый описал ощущение, как будто «проволоку воткнули в его шею», и кончиком пальца указал на пятно болезненности. Этот участок был исключительно болезненным при надавливании.

У другого испытуемого, подвергшегося такому тестированию, стимулирование периферийного края диафрагмы вызывало диффузную боль, отражаемую в край ребра; испытуемый показал эту область, положив руку поперек нижних ребер, над правым подреберьем. Разница в характере и распространении боли, отраженной из центра диафрагмы и с ее периферических частей, обусловливается различиями в иннервации этих участков диафрагмы (см. разд. 3) и разницей в пространственном взаимоотношении сухожильных и мышечных рефлекторных болевых рецепторов.

2. АНАТОМИЯ (рис. 45.2-45.6)

Очень сложная природа нервных окончаний и их концевых пластинок у млекопитающих хорошо проиллюстрирована на диафрагмальных мышцах крысы [42]. Размер и сложность строения нервных окончаний и концевых пластинок прогрессивно возрастают от волокон типа I, через волокна типа II к волокнам типа III, поскольку при компенсации своих энергетических затрат они в большей степени зависят от окислительного метаболизма. В одном исследовании установлено, что типы волокон в диафрагме человека распределяются следующим образом: 42 % волокон типа I, медленно включающихся волокон, и 58 % волокон типа II, быстро включающихся волокон [9].

Число мышечных веретен на 1 г дыхательной мышцы строго соответствует мышцам, характеризующимся постоянной тонической (постуральной) активностью, а не интермиттирующей фазовой (дыхательной) активностью, и мышцам, состоящим по большей части из волокон типа I, чем из волокон типа II [22]. В диафрагме кошек практически нет мышечных веретен, а в межхрящевых мышцах число их минимально. В наружных межреберных мышцах число мышечных веретен больше, чем во внутренних межреберных мышцах, и в этих мышцах в первых семи межреберных промежутках плотность мышечных веретен выше, чем в межреберных мышцах в последних пяти межреберных промежутках [22].

Межреберные мышцы (см. рис. 45.2-45.5)

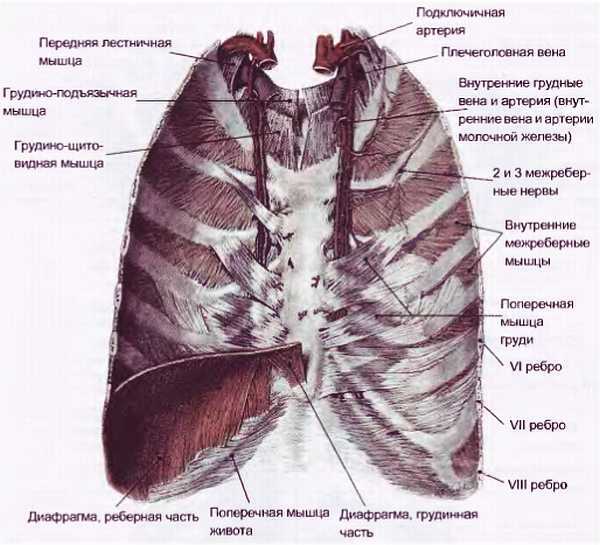

Рис. 45.2. Наружная часть стенки грудной клетки (вид спереди); показаны анатомические взаимоотношения и точки прикрепления межреберных и родственных дыхательных мышц. Наружные межреберные мышцы окрашены в темно-красный цвет, внутренние межреберные мышцы — в красный цвет. Наружные межреберные мышцы не распространяются далеко от костно-хрящевых соединений, за исключением самых низко расположенных ребер. Другие мышцы окрашены в розовый цвет. Все мышцы, кроме лопаточно-подъязычной, прикрепляются к грудной клетке и могут непосредственно оказывать влияние на процесс дыхания.

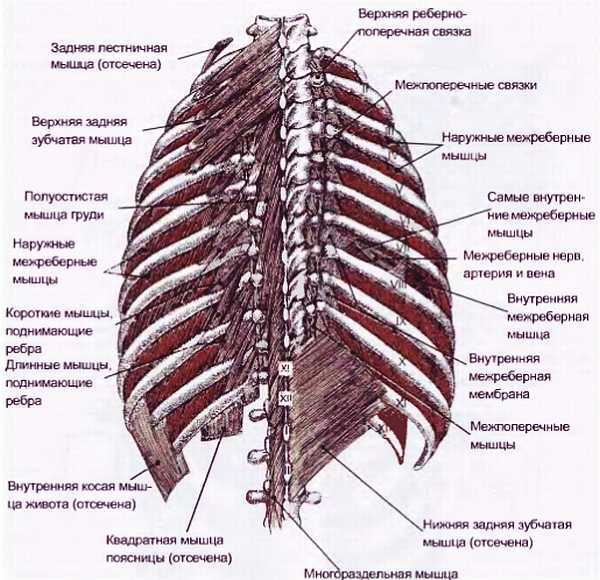

Рис. 45.3. Наружная часть стенки грудной клетки (вид сзади); показаны анатомические взаимоотношения и точки прикрепления межреберных и родственных дыхательных мышц. Наружные межреберные мышцы окрашены в темно-красный цвет, внутренние межреберные мышцы — в красный цвет. Другие мышцы окрашены в розовый цвет. Задние лестничные (отсечены), наружные межреберные и длинные и короткие мышцы, поднимающие ребра, принимают участие прежде всего во вдохе. Верхняя задняя зубчатая мышца помогает поднимать ребра во время сильного вдоха. Нижняя задняя зубчатая мышца (отсечена), квадратная мышца поясницы (отсечена) и внутренняя косая мышца живота (отсечена) могут помогать акту выдоха. Подробно изображен межреберный промежуток между VII и VIII ребрами с правой стороны: видно, что внутренние межреберные мышцы с медиальной стороны отсутствуют до угла ребер, представлены медиально как внутренняя межреберная мембрана. Нейрососудистый пучок проходит между внутренней межреберной мышцей или мембраной, располагаясь над ней, а самая внутренняя межреберная мышца, или мембрана, располагается под ним. Направление мышечных волокон внутренних межреберных и самых внутренних межреберных мышц почти всегда идентично, и обычно эти мышцы считаются коллективными внутренними межреберными мышцами. Межреберный нейрососудистый пучок действительно располагается глубже нижнего края вышележащего ребра и на данном рисунке не виден.