Окончился обряд блестящих похорон.

Осыпан розами, оплакан, погребен

Согласно правилам строжайшим этикета!

И вот последняя отъехала карета.

Как пели певчие! Какая масса роз!

И речь надгробную как чудно произнес

Отец архимандрит! В плерезах и вуали

Из крепа — символы наглядные печали,—

Какой изящною казалася вдова.

В момент прощания с ней обморок едва

Не сделался… Когда в сопровожденьи брата

И стройного, в pince-nez

[82], с бородкой дипломата

Она с платком у глаз ко гробу подошла —

Шепнули многие: «Ах, как она мила

В глубоком трауре! А жизнь ее была

Нелегкою… да, да!» — и тут передавали

Друг другу шепотом подробности о том,

Что их покойный друг, к несчастию, едва ли

Способен был служить супруга образцом:

«Тут женщина одна… Он с нею был знаком

Лет шесть… Бухгалтерша иль что-то в этом роде,

Из нынешних… И он мечтал уж о разводе,

Хотел ей имя дать». — «Возможно ли? Horreur!

[83]Несчастная Aline. Ведь ей грозил позор!»

Но всё окончилось, и масса приглашенных

«Особ» и важных дам, обрядом утомленных,

Разъехались. Ушли рабочие домой,

Поставив крест; и холм, усыпанный цветами,

Пригретый яркими весенними лучами,

С крестом, сияющим на солнце белизной,

Остался одинок. Но вот в конце аллеи

Мелькнула женщина. Минуя мавзолеи

И скромные кресты, приблизилась она,

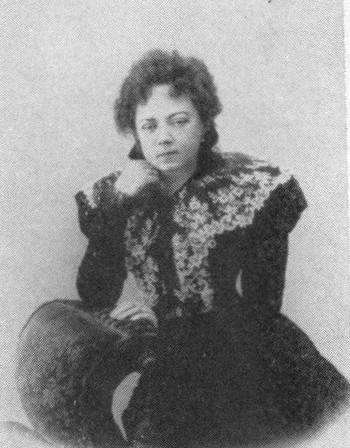

С заплаканным лицом, измучена, бледна.

И, озираяся тревожно, боязливо,

Как робкий, загнанный собаками зверек,—

Она из-под плаща украдкою венок

Рукой дрожащею достала торопливо

И, положив его к подножию креста

Среди венков других, беззвучно зарыдала

И, зашатавшися, лицом на дерн упала.

Она не плакала, но бледные уста

Дрожали от глухих, подавленных рыданий.

Ей выплакать пришлось за эти дни страданий

Все слезы, и теперь, увы, их больше нет!

Что было с ней, когда впервые из газет

Пришлося ей узнать о моментальной смерти

Того, кто для нее дороже жизни был!

Не может быть! На днях он был еще в концерте

С знакомою семьей, потом он заходил

К ней утром. Радуясь заранее свободе

Своей, он говорил, что просьба о разводе

Им заготовлена, и — вдруг… Не может быть!

К нему, скорей к нему! Увидеть, расспросить…

У памятного ей массивного подъезда

В ней сердце дрогнуло на миг при виде съезда

Громадного карет. Кружилась голова…

Как будто бы сквозь сон ей слышались слова:

«Скончался в эту ночь!» По лестнице, бледнея,

Спешит она, и вот пред ней лицо лакея:

«Не велено пускать!» А там, за дверью той,

Пред ней безжалостно, нахально запертой,—

Ей слышался напев печальный панихиды,

И слезы жгучие страданья и обиды,

Позора — хлынули потоками из глаз.

Как ей хотелося навек, в последний раз

Проститься с тем, кого безумно полюбила

Она и для кого оставила семью,

Отдав ему любовь, и честь, и жизнь свою!

Взглянуть в лицо его! И в этом даже было

Отказано. Туда идут толпы людей,

Чужих ему, и ей, одной лишь только ей

Нет места близ него, нет места между ними!

И вновь сегодня, в день печальный похорон,

С вуалью на лице, скрываясь меж колонн

На паперти, она, под взорами косыми

Лакеев и зевак, с тоской ждала конца.

Ей места не было у гроба мертвеца:

Семья покойного боялася «скандала»

И «меры» приняла… О, как она страдала!

Но всё окончилось. Теперь она одна

Осталась с ним… Кругом — немая тишина,

Никто не явится, от гроба дорогого

Никто не оторвет, никто не запретит

Ей плакать! От нее ведь отняли живого,

Но мертвый — он лишь ей одной принадлежит.