<2> «В мрачном пространстве собора…»

В мрачном пространстве собора

Место одно лишь светилось:

Там, где в терновом венце

Распятый мира Спаситель

Голову долу склонил;

Там, где страдальца великого

Патеры в женских одеждах,

Дети в дыму фимиама

Культом языческим чтут,

Детские жертвы приносят,

Чтоб угодить небесам,

Помпой обряда земного

Сделав из дома Христова

Идоложертвенный храм.

Музыка храм наполняла.

Вслед за торжественно-грозным

Голосом труб раздавались,

С плачущих струн вылетая,

Гимны любви;

Арфы печальные звуки

Ввысь уносились под своды

К статуям ангелов светлых,

Сверху смотревшим с улыбкой

На распростертый народ;

Там замирали и снова

С неба на землю скользили,

Преображалися в слезы

И как бальзам драгоценный

Капля по капле вливались

В раны истерзанных душ.

1875<?>

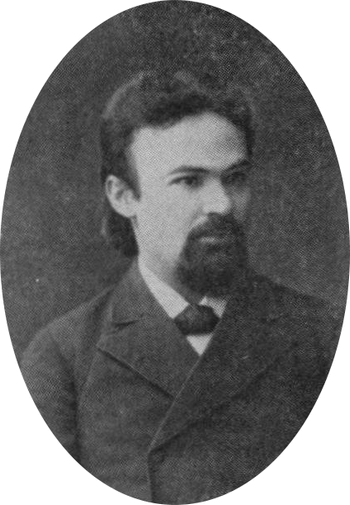

Н. М. МИНСКИЙ

«Много-много жизней пришлось пережить за свою жизнь и каждая рождала другие песни.

Вышел я на дорогу в темное ненастье. Над поэзией стоял стон некрасовских бурлаков. Лучшие из молодежи шли на муки во имя народа, который выдавал их урядникам. Правительство ссылало и вешало. Моя первая книга стихов была сожжена, и жандармский капитан, звеня шпорами, допрашивал меня: „Кого вы разумели под скалами и волнами?“ От ссылки спасла какая-то амнистия. Прибавьте религиозные сомнения… Прибавьте Достоевского, до того полюбившего жизнь, что ушел с Алешей в монастырь. Толстого, до того полюбившего людей, что стал проповедовать неделание. Что оставалось поэзии, кроме отчаянья, нытья, усталости? Первая жизнь.

Но ядро сохранилось нетронутым: непокорное „я“ и мечта о боге. Покойный С. Венгеров в своей Истории Русской Литературы уделяет мне „печальное титло отца русского декадентства“. Принимаю это титло без гордости и без раскаяния. Пришлось первому порвать с самодовольными и вступить на опасную тропу „холодных слов“. Вторая жизнь.

Опасная тропа вела вверх. К мэоническим восторгам. К храму над пустотой. К двум путям добра. К вечным песням. Третья жизнь.

И внезапный обрыв. Первая революция. Изгнание. Рабство случайного труда. Пробуждение среди бессильной, бездорожной эмиграции. Чем будешь ты, моя четвертая жизнь?»[20].

Так писал Минский в 1922 году, оказавшись вдали от родины, на чужбине, не зная, что ожидает его впереди, но имея за плечами долгую жизнь, отмеченную такими крайними увлечениями, которые вряд ли выпадали на долю кого-либо еще из русских литераторов того времени.

Его настоящее имя Николай Максимович Виленкин. Родился он 15 (27) января 1856 (по менее достоверным источникам 1855) года в селе Глубоком Виленской губернии в небогатой еврейской семье. Когда Минскому исполнилось двадцать шесть лет, он принял православие.

В юности приходилось туго: черта оседлости лишала человека многих прав. Нужно было рассчитывать только на свои силы. В 1875 году Минский окончил с золотой медалью гимназию, получив право поступить в университет. Он слушал лекции на юридическом факультете Петербургского университета, по окончании которого получил специальность юриста и степень кандидата прав. Не имея заработка, он поступил домашним учителем в богатую семью барона Г. Гинзбурга, вместе с которой жил некоторое время в Италии и Франции. Юридической практикой Минский не занимался и не интересовался ею: все его помыслы сосредоточились уже на литературе. Он успел напечатать много обличительных стихов, в том числе на страницах «Вестника Европы», одного из самых солидных русских журналов. Известность в народовольческих кругах получила его свободолюбивая поэма «Последняя исповедь», опубликованная нелегально. В это время и произошло описанное Минским событие: сборник его гражданских стихотворений, уже отпечатанный, был изъят цензурой и уничтожен (в 1883 году). Сохранилось считанное количество экземпляров. Еще через год запрещается к печати обличительная поэма Минского «Гефсиманская ночь». По этому поводу состоялось объяснение автора с самим министром внутренних дел графом Д. А. Толстым. Это был конец «первой жизни».

Назревавший исподволь поворот завершился тем, что Минский отходит от прежних кумиров и начинает искать «новых богов». Он погружается в изучение идеалистической философии (и сам создает субъективистскую философскую систему «мэонизма»), сближается с редакцией реорганизованного «Северного вестника», где его уже знали по опубликованной еще в 1884 году в киевской газете «Заря» статье «Старинный спор», в которой Минский со всей страстью неофита выступил в защиту «самостоятельной поэзии», свободной от публицистики и проповедующей лишь «вечное и чистое». Это была первая в России декларация принципов «новой поэзии». С видимым удовольствием он председательствует на заседаниях Религиозно-философского общества. Круг интересов его разнообразен: он пишет много стихов, изучает языки и переводит (в числе других переводов Минского имеется и полный перевод «Илиады»), печатает статьи и философские трактаты.

Так началась «вторая жизнь» Минского. В это время (1890-е — начало 1900-х годов) Минским и было завоевано «титло отца русского декадентства». Он отказывается от гражданской тематики, целиком переходя на позиции «чистого искусства». Свою философскую систему, в которой значительное место отводилось пропаганде «новых» взглядов на искусство, он изложил в нашумевшем трактате «При свете совести» (1890), которому дал многозначительный подзаголовок: «Мысли и мечты о цели жизни». Созданная здесь теория «мэонизма» полностью основывалась на идеализме Канта и его положении о непознаваемости мира. Из этого положения Минский делает вывод о естественности и прямой причинной обусловленности стремления человека к «небывалому», «запредельному», «бесконечному». Он пишет: «…ограниченное пространство терзает и, как крышка гроба, давит нас своей ограниченностью… Мы устремляемся вперед, окрыляемся надеждою, не отыщется ли где-нибудь там, среди созвездий, то пространство, которое одно желанно и священно и успокоило бы душу… Пусть бесконечности нет, но стремление души вырваться из оков конечного — это стремление бесконечно»[21]. Сама по себе мало примечательная, теория «мэонизма» вдохновила, однако, Минского на создание нескольких важных произведений, среди которых значительностью и поэтическим совершенством выделяется стихотворение «Как сон пройдут дела и помыслы людей…».

Разочарование в жизненных идеалах и отказ от борьбы — вот главные темы поэзии Минского этих лет. Вместе с тем его творческая активность в предреволюционные годы была чрезвычайно высока.

С наступлением 1905 года дело коренным образом меняется. Во взглядах, настроениях и поведении Минского произошел новый крутой поворот. Началась «третья жизнь», с новыми заботами и новой тематикой творчества. Минский ищет поля деятельности, он страстно хочет принять участие в общественной жизни. Он добивается разрешения на издание общественно-политической газеты, некоторое время подыскивает сотрудников, однако, не встретив ни в ком из близких людей сочувствия своей деятельности, предоставляет газету в распоряжение ЦК большевиков. Это была знаменитая «Новая жизнь», на страницах которой был напечатан ряд важнейших работ В. И. Ленина (статья «Партийная организация и партийная литература» и другие), «Заметки о мещанстве» М. Горького, партийные документы, революционные стихи и т. д. На какой-то промежуток времени «Новая жизнь» оказалась единственной в России легальной большевистской газетой. Сам Минский напечатал в газете свой известный «Гимн рабочих», вызвавший насмешки со стороны недавних союзников по символизму (например, Брюсова). В декабре 1905 года на двадцать седьмом номере газета была закрыта. Минский как редактор был арестован и привлечен к уголовной ответственности, но вскоре был выпущен под залог и эмигрировал за границу.