Иначе смотрит на дело современный исследователь вопроса. Комментируя летописный рассказ о войне между Юрием Долгоруким и киевским князем Изяславом Мстиславичем в 1149 году, он полагает, что помимо основанного Юрием городка Кснятина (у впадения в Волгу правого притока — реки Нерль Волжская) «здесь были три города, расположенные близ или при впадении в Волгу трёх её крупнейших притоков: Тверцы, Шоши и Дубны. Это города Тверь, Шоша и Дубна. Тверь впервые упоминается в начале 60-х годов XII века, Шоша и Дубна — почти на полвека позднее. Несомненно, однако, что эти города существовали раньше первого упоминания о них в письменных источниках. Стратегическое положение Твери, Шоши и Дубны, запиравших движение по Волге и её притокам вглубь Ростовской земли, указывает на их довольно раннее возникновение как военных крепостей. Думается, что Тверь, Шоша и Дубна входили в число тех шести волжских городков, которые были взяты Изяславом и Ростиславом, точнее, последним при его движении по Волге к устью Медведицы. Во всяком случае, бесспорно то, что к концу 40-х годов XII века Юрий поставил ряд городов по Волге и за Волгой, чтобы укрепить порубежные места своего княжества. Вместе с тем это показатель формирования границы между Ростовской и Новгородской землями. Таким образом, вопреки существующему в литературе мнению, относящему формирование границы на верхней Волге между Ростовом и Новгородом к последней четверти XII — началу XIII века, граница эта устанавливается в 30—40-е годы XII века» (85, 82).

Мнение о новгородском происхождении Твери согласуется с предположением о её раннем возникновении и в целом представляется вполне убедительным. Однако отсюда следует, что уже с первых своих шагов как города Тверь переступает черту феодальной верности. Возникшая как новгородская фактория, она изменяет Новгороду и переходит на службу к владимирским князьям. И новгородцы не простили ей этой измены. Глухая неприязнь новгородцев к тверским соседям — реальность удельных веков. Со своей стороны, Тверь всегда относилась к Новгороду с той особой ненавистью, с которой изменник относится к преданному им господину. Жестокость тверских князей по отношению к Новгороду не знала пределов. Погромы тверскими князьями Торжка — южного форпоста Новгорода — стали едва ли не самыми мрачными страницами русской истории XIV столетия...

Первое внятное упоминание Твери сохранила знаменитая Лаврентьевская летопись, написанная монахом Лаврентием в Нижнем Новгороде в 1377 году. В ней под 6717 (1209) годом сообщается о походе на Торжок большого войска, посланного владимирским великим князем Всеволодом Большое Гнездо (1177—1212). Командовал походом его старший сын Константин, под началом которого шли и младшие сыновья владимирского «самовластна». Узнав о приближении большого войска, главный возмутитель спокойствия — призванный новгородцами знаменитый воитель князь Мстислав Мстиславич Удатный — не стал испытывать судьбу и уехал в свой удельный Торопец. Таким образом, вопрос был исчерпан. Константин, уже приближавшийся к Торжку, повернул свои полки обратно и «с своею братьею възвратишася со Тьфери» (10, 435). Маршрут владимирского войска вполне понятен: кратчайший путь с Волги на Торжок пролегал вдоль реки Тверцы, на устье которой и стояла Тверь.

Оказавшись на самом острие владимиро-новгородских споров, Тверь вскоре опять зазвучала в летописных известиях. В 1215 году новгородцы пригласили на княжение одного из сыновей Всеволода Большое Гнездо — Ярослава. Этот правитель — дед главного героя нашей книги Михаила Ярославича Тверского — отличался богатым набором как положительных, так и отрицательных качеств. Один из современных историков очертил его характер двумя эпитетами: «умный и беспокойный Ярослав» (88, 109). Летописцы обходились одним эпитетом и называли его — наряду со Всеволодом Большое Гнездо и Александром Невским — почётным прозвищем Великий (107, 290). Оно ассоциировалось прежде всего с Александром Македонским (1, 52). Плутарх рассказывает, что этим прозвищем первым в Риме был награждён Помпей за успешную войну в Африке (96, 288). Имя настолько прижилось, что перешло к потомкам Помпея в качестве родового.

Известно, что юные правители часто отвергают уроки отца и берут себе за образец давно умершего деда. Иван Грозный во многом следовал своему деду Ивану III, а Пётр III карикатурно подражал Петру Великому. Герой нашей книги Михаил Тверской часто вспоминал Ярослава Всеволодовича. Образ деда со всеми его добродетелями и пороками был для Михаила своего рода ориентиром, точкой отсчёта для выработки собственной политики. А потому присмотримся внимательнее к этой яркой личности — последнему великому князю Владимирскому свободной Руси и первому — Руси порабощённой...

Русский Алкивиад

«Имя — тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность», — говорил отец Павел Флоренский (138, 26). На дне этой метафизики угадывается ещё не познанная физика. Не случайно имя Ярослав носили 16 русских князей домонгольского периода, начиная с Ярослава Мудрого (109, 252). Этого «княжеского» имени не было в святцах. Его нельзя было дать младенцу при крещении. Но это был знак судьбы. В нём звучало торжество победителя. Носитель этого имени должен был прославиться и войти в историю. Имя Ярослав стало одним из самых популярных княжеских имён и выдерживало конкуренцию с «крестильными» именами до начала XV столетия. Последний Ярослав — отпрыск Серпуховского княжеского дома — умер в 1426 году.

Своими энергией, темпераментом и честолюбием дед Михаила Тверского вполне соответствовал своему громкому имени. Однако к его героизму примешивалась не «ложка», а, пожалуй, целый «ковш» самого беззастенчивого эгоизма. Это был Алкивиад Древней Руси — «человек, самой природой не созданный для покоя» (96, 173). Он отличался предприимчивостью и широким географическим размахом своих предприятий. Но его путь к славе был вымощен жестокостью и коварством. Он был изобретателен в отыскании выхода из сложного положения, но более всего преуспел в устройстве разного рода неприятностей своим противникам. Вот его краткий послужной список, составленный современным исследователем:

«Ярослав-Феодор Всеволодич-Дмитриевич.

Сын владимиро-суздальского князя Всеволода Большое Гнездо, внук киевского князя Юрия Долгорукого. Он родился 8 февраля 1190 г. В Лаврентьевской летописи под 1201 г. записано, что Всеволод Юрьевич посадил Ярослава на княжение в Переяславль-Русский. Летописец Переяславля-Суздальского сообщает, что Ярослав княжил в Переяславле-Русском 7 лет. После возвращения в Северо-Восточную Русь Ярослав Всеволодич получил от отца в держание Переяславль Залесский.

В 1209 г. Всеволод Большое Гнездо послал Ярослава княжить в Рязань. Все рязанские города принесли Ярославу присягу верности, и в них он посадил своих наместников. Но княжить ему там долго не пришлось. Вскоре рязанцы арестовали его посадников, а самого Ярослава собирались заключить в оковы и выдать черниговским князьям. Узнав о случившемся, Всеволод Большое Гнездо подошёл с войсками к Рязани, разорил и сжёг город, а людей из него вывел в свою землю. После этого Ярослав, вероятно, вновь возвратился на княжение в Переяславль Залесский.

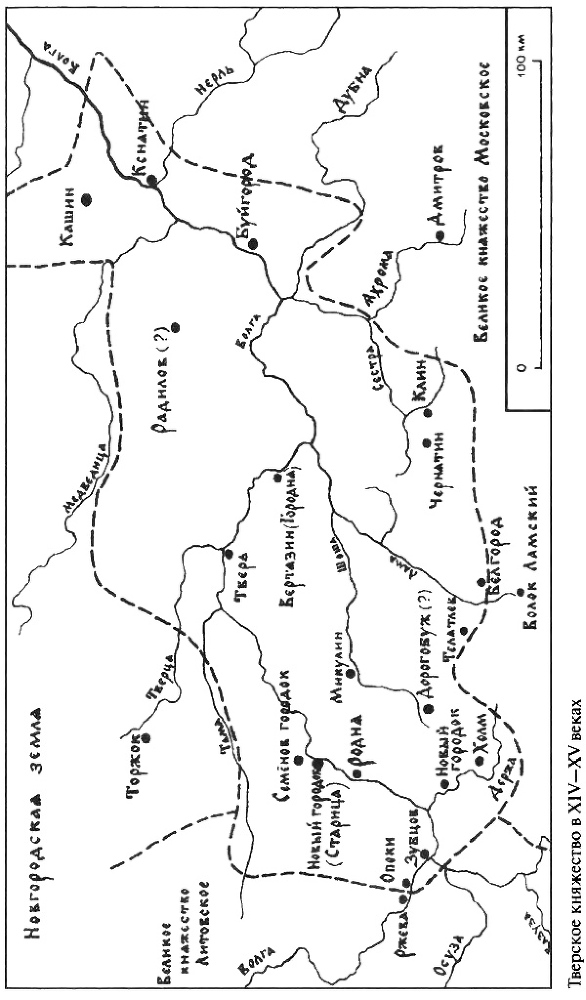

У В. Н. Татищева есть запись, где говорится, что после смерти отца Ярославу достались Переяславль Залесский, Тверь и Волоколамск. Летописец Переяславля-Суздальского сообщает, что он получил также Нерохоть (Нерехту?) и Дмитров.

В 1215 г. новгородцы пригласили Ярослава княжить к себе. В Новгороде он сразу же начал расправляться с неугодными ему боярами. Новгородцы выгнали его из города. Он ушёл в Торжок. “Той же осени много ся зла сътвори, — говорит летописец, — Поби мраз обилье по волости, а на Торжку все цело бысть. И зая (захватил. — Н. Б.) князь вершь (сжатый хлеб. — Н. Б.) на Торжку, не пусти в город ни воза”. Такой своеобразной блокадой Ярослав Всеволодич пытался подчинить своей воле новгородцев. Ему оказал помощь брат Юрий. Новгородцы пригласили к себе княжить Мстислава Удатного. Дружинники Мстислава и некоторых союзных ему князей, а также новгородские ополченцы нанесли сокрушительное поражение войскам Юрия, Ярослава и Святослава Всеволодичей в Липецкой битве. Ярослав ушёл княжить в Переяславль Залесский. Временно ему пришлось отказаться от притязаний на Новгород.