— Ну побойтесь вы бога! — жаловался Иван. — Рынский-то я уплатил, а кожух потерял! Кто же ответит мне за обиду?

Юдка и десятский только плечами пожали.

‹1892›

ПОДНЕВОЛЬНЫЙ ХЛЕБ

Это было зимой, в начале 1896 года. После народного собрания в Перемышле пригласили меня торковские читатели, а главным образом депутат сейма Новаковский, съездить вместе с ними в Торки. Мне давно хотелось побывать в Торках, и я охотно согласился, а двухмильная поездка на санях по снегу, при. луне, меня скорее привлекала, чем пугала. Ехала нас довольно большая компания. Мне довелось сидеть в санях Андрея Крицкого, старого крестьянина, который проявил себя на собрании как хороший оратор. В дороге он оказался еще лучшим рассказчиком. У нас было время разговориться, а Крицкий рассказывал без устали. Он знал всех на селе, знал историю каждой хаты, каждого закоулка, и воспоминания его простирались хоть и не так далеко, а все же на несколько лет до 1848 года. Его рассказы о последних годах панщины были, разумеются, самыми интересными, и они глубже других напали мне в душу. Может быть, когда-нибудь мне удастся записать их все (г-н Крицкий жив до сих пор, и дай ему бог здоровья прожить еще много лет на свете!). А теперь я передаю по памяти часть его рассказа — не дословно, а так, как сложилась она в моей памяти.

— Я был еще молод, когда панщину отменили, — рассказывал Крицкий, — только три года и работал при ней. Однако и эти три года буду помнить всю свою жизнь. Лютые времена были, сударь. Нынешняя молодежь, благодарение богу, и понятия не имеет о том, что творилось тогда. И пускай не имеет. И не надо, пожалуй, но кое-что следовало бы об этом знать. То, о чем вы рассказали в своих «Панских забавах», все это правда, но не вся правда. Знать вы об этом подробно не могли, вас ведь тогда и на свете-то не было. А кто этого сам своими глазами не видел, тому нелегко это себе представить. Поглядите на наши поля! Слава богу, землица благодатная, даже самый что ни на есть бедняк и тот может прожить, если есть у него пара здоровых рук и желанье работать. Эмигрантской горячки мы еще здесь не знаем. Едим хлеб ржаной или пшеничный, овсом лошадей кормим, голода не испытываем. Есть у нас свой рабочий скот, свои кованые телеги, есть у нас в селе- школа, читальня, лавка общественная, но зато нет ни одного еврея-ростовщика. Стоим, одним словом, на своих ногах, насколько мужик в Галичине может на своих ногах стоять.

Но не спрашивайте меня, как тут выглядело до 1848 года! Достаточно вам сказать, что на все село не было ни единой телеги. Только у помещика были телеги, а у мужиков — одни только сани. На санях свозили летом зерно в амбары и сено в стога, на санях же вывозили и навоз на поле, на санях, летом ли, зимой ли, отвозили и покойников на кладбище.

Ну, да мертвому-то все одно. А как жили живые! Я только о себе скажу. Отец мой был родом из Медыни, было у него двое братьев, все трое были парни красивые, толковые-. Забрал пан одного из них к себе в усадьбу вместо лакея, поехал с ним в Броды и там проиграл его в карты другому пану. Еще и до сей поры где-то под Бродами есть семья Крицких, — это наши свояки. Вернулся пан домой, взял к себе второго брата, поехал с ним в Варшаву и опять куда-то его дел. Видит мой отец, что и его ждет то же самое, взял да и подался в Торки. Оно как будто и под одним паном, а все-таки от пана подальше, — и как-то ему обошлось. Бедствовал отец очень, женился на бедной, не было чем жить, а тут на панщину гонят. Мне только двенадцать минуло, а пришлось уже идти на панщину. Ой, и натерпелся же я за три года всяких обид!.. Не дай господи и вспомнить!.. Но расскажу я вам не о себе.

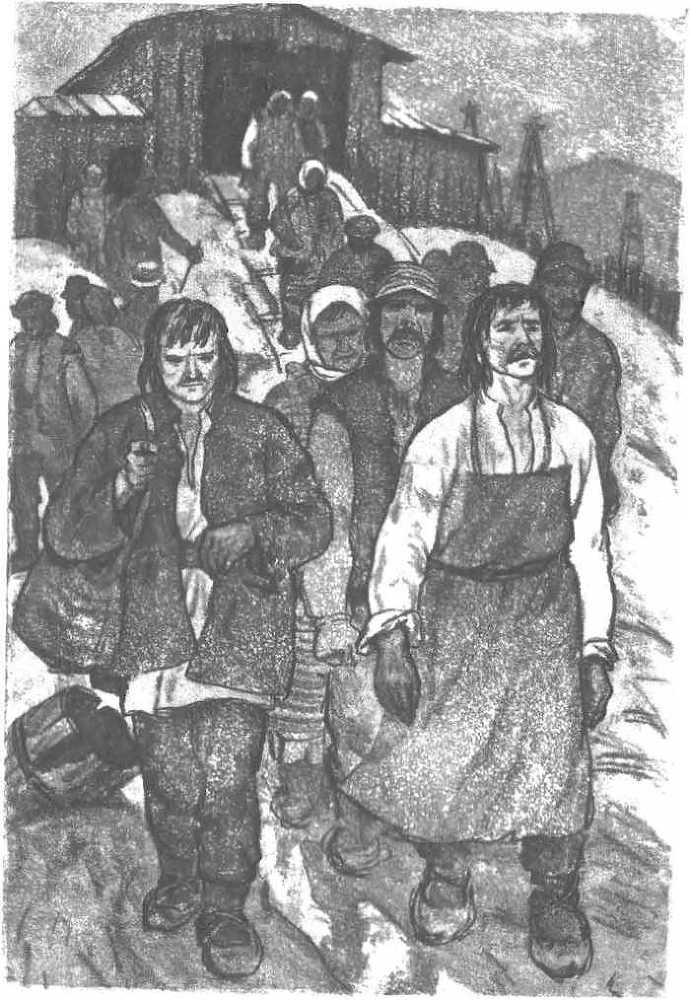

Был у нас в селе бедный и несчастный человек, по имени Оноприй. И вправду, был он и бедный и несчастный. Нынче словно и победней бывают, а живут да свете; безземельные, без клочка поля, даже бездомные — и те по-людски выглядят. Тогда не так было. Имел Оноприй хатенку, был у него огородишко, было у него с четверть десятины земли. Нынче был бы какой ни говори, а хозяин, а тогда назывался — пешка. Вот как сейчас вижу его! Сутулый, глаза ввалились, а лицо такого цвета, как сама земля божья; и зимой и летом босой, без шапки, по крайней мере, я никогда не видал, чтобы голова у него была чем покрыта; рубаха грубая, из ряднины, черная, как потолок в курной хате; поверх рубахи старая, снизу вся истлевшая и обшарпанная дерюга, подпоясанная лыком или свяслом, — вот и вся его одежа и зимой и летом. Ходил он всегда сгорбившись, всегда медленно, еле-еле, все что-то жевал и был всегда голоден. Мы, мальчики, овец панских пася или другую работу выполняя, не раз смеялись над ним, дразнили его. Он никогда не сердился,

не возвышал голоса, а как-то покорно, каким-то униженным и забитым голосом отвечал:

— Так, детоньки, так! Шутите себе на здоровье, а хлебца, коли есть у вас, дайте, а то ведь, ей ей, по рту у меня нынче его, святого, не было…

— А что ж вы, Оноприй, все что-то жуете? — опрашиваем его, бывало.

— Э, — отвечал он нехотя и, понурив голову, тяжело вздыхал.

Оноприй жвачку жует, жвачку жует! — крикнет, бывало, кто-нибудь из пастухов. Другие подхватят, пойдет по выгону смех, а Оноприй ничего, повернется и заковыляет опять к своей работе. Только раз я видел, как он тайком утирал слезы грязным рукавом своей дерюги.

Жена была у него злая — так в селе говорили. По виду сказать этого было нельзя, молодица была она красивая, здоровая, румяная и веселая. Лишь впоследствии я понял, какая тяжелая судьбина соединила их вместе. Оноприй долго был холост, работал на помещичьем дворе, своего ничего не имел, а тут вдруг пан приказал ему жениться на Марте. Было это его несчастьем, так как Марта забрала его в свои руки, принизила его, к земле прибила, голодом морила, говорили даже, что по вечерам била его, а сама за дворовыми бегала. С такою женой Оноприй быстро состарился, сгорбился, пожелтел и завял, «словно пушника, легкий сделался», как говорили на селе.

Не знаю уж, по какому там списку, но так или иначе Оноприй, хотя будто бы и хозяином считался, а не батраком, а выходил чуть не каждый день на панщину. Кажется, жена сама выгоняла его на работу, сверх обязательных дней, и в те, когда платили. Да какая с него работа была? У бедняги и силы-то не было вовсе, и если не помогут ему, бывало, другие в поле или на току, то приказчик не жалел нагайки, избивал, ногами топтал, — чуть кости у старика не трещали. А он все сносил, безответный такой. И удивительное дело! Казалось не раз, что и не подняться ему после таких бесчеловечных побоев, что все кости у него поломаны, — ан нет! Полежит малость, постонет себе тихонько, встанет потом и снова начинает помаленьку копаться, будто и вправду что делает, но не проворней и не лучше, чем до побоев.

Однажды, — вот как сейчас помню и до самой смерти не забуду, — было дело около полудня. Как раз пшеницу жали. Выгнали всех людей на панское поле и одну полосу уже отработали. Надо было на другую переходить, а далеко, чуть не на другом конце поля, за проезжей дорогой. Вы, сударь, не думайте, что это такое простое дело было — с одной полосы на другую перейти. Это нынче переходят люди с нивы на ниву, горцами поблескивают, дышат полной грудью, идут напрямик, перекликаются, друг друга приветствуют, шутят или спрашивают о здоровье. Тогда не так было. Паны все долбили своим приказчикам: не умеете вы соблюсти порядок, много времени у вас уходит, пока с одной полосы на другую перелезете. А приказчикам что? Они на лошадях, плети в руках… И только одну полосу дожнем, тотчас крик:

— А ну-ка, живей, на другую полосу! Продолжай!

И пускают лошадей рысью, гонят впереди себя всех жнецов, старых и малых, в самую жару и в жажду, в ныли или под дождем. Утомленные тяжелой работой, не успев отдохнуть, бегут люди изо всех сил; известно, кто помоложе да посильней, те бегут впереди, кричат, визжат, смеются, издали можно подумать, что это свадебный поезд скачет по полю. Но беременные женщины, старухи и дети не поспевают, остаются сзади. Ой, горькая их участь! Старший приказчик верхом за ними, нагайкой бьет, не разбирая, по плечам, по голове. Бегут, бедные, во рвы да в борозды падают, а то и под копыта конские. Ой, сударь, сколько раз я видал, как беременные женщины так вот падали, а подымутся — рубашка у них на плечах исполосована красными подтеками. Это нагайка сквозь полотно тело прогрызла.