Благодаря этим преобразованиям, опиравшимся на огромные доходы от колоний в Латинской Америке и проводившимся железной рукой, Португалии удалось отстоять свою независимость в борьбе с Англией и Испанией и после отставки маркиза в 1777 г. на какое-то время сделаться процветающей, динамично развивающейся страной. Если Помбал находился у власти более четверти века, то датскому реформатору Струэнзе было отведено лишь два года. За этот срок он успел ввести свободу печати, упорядочить деятельность высших органов правительственной власти, установить твердый государственный бюджет, усовершенствовать судопроизводство, отменить пытки, улучшить положение крестьян заменой натуральных повинностей денежными, уравнять права граждан, отменить многие привилегии дворянства, запретить азартные игры и пр. При этом если Помбал был жесток прежде всего со своими непосредственными врагами иезуитами, то Струэнзе вообще мало считался с людьми. Так, например, сокращая государственные расходы, он уволил без всякой пенсии значительное число чиновников.

Судьбы Помбала, после отставки попавшего под суд и приговоренного к смертной казни (она была заменена пожизненным изгнанием из столицы), и Струэнзе, кончившего жизнь на плахе, наглядно показывают, что, как бы ни были широки полномочия первых министров, в конечном счете они полностью зависели от воли и поддержки своих королей. Сами же монархи — король Пруссии Фридрих И, австрийский император Иосиф И, его брат великий герцог Тосканский Леопольд, короли Сардинии Виктор Амадей II и Карл Эммануил III и другие — были более свободны, хотя и им удавалось воплотить в жизнь далеко не все свои замыслы. Успех реформ в значительной мере зависел от расстановки политических сил, от поддержки преобразований населением, а также от особенностей конкретных стран. Так, весьма различны были результаты деятельности Фридриха II и Иосифа II, которые оба были поклонниками Просвещения, примерно одинаково понимали свое назначение как правителей своих стран, оба были трудолюбивы и все свое время тратили на рутинную работу управления. В Пруссии уже при Фридрихе Вильгельме I была осуществлена реформа центрального и местного административного аппарата, основанная на принципах унификации и рационализации. Фридрих II провел финансовую и налоговую реформы, окончательно покончил с крепостным правом, ввел всеобщее начальное образование и создал образцовую, одну из сильнейших в Европе армий, резко изменив международный статус своей страны. Умирая, он оставил своему наследнику в государственной казне 55 млн талеров, сбереженных на случай войны.

Иосиф II также продолжил административную реформу, начатую Кауницем еще в правление Марии Терезии, и превратил в конечном счете управленческий аппарат империи в хорошо отлаженный механизм. Однако, в отличие от относительно небольшой и однородной в политическом отношении Пруссии, под властью Иосифа находилась обширная империя, в которой разные территории имели различный политический статус, и сделать то, что в основном удалось в России Екатерине II, т. е. распространить унифицированные принципы управления на все имперское пространство, ему не удалось, в частности, потому, что это вызвало волнения в Венгрии и Австрийских Нидерландах. Несколько более успешной была его политика в отношении церкви: вслед за русской императрицей, в 1764 г. осуществившей секуляризационную реформу, император закрыл несколько сот монастырей и значительно сократил число монахов и монахинь. При этом деньги, отнятые у церкви, пошли на создание семинарий, школ, заведений для глухонемых и иные благотворительные цели. В свою очередь Екатерина II именно с Иосифом II советовалась по поводу создания в России системы начального школьного образования и именно по его совету пригласила известного педагога Ф. Янковича де Мириево, который и разработал план реформы.

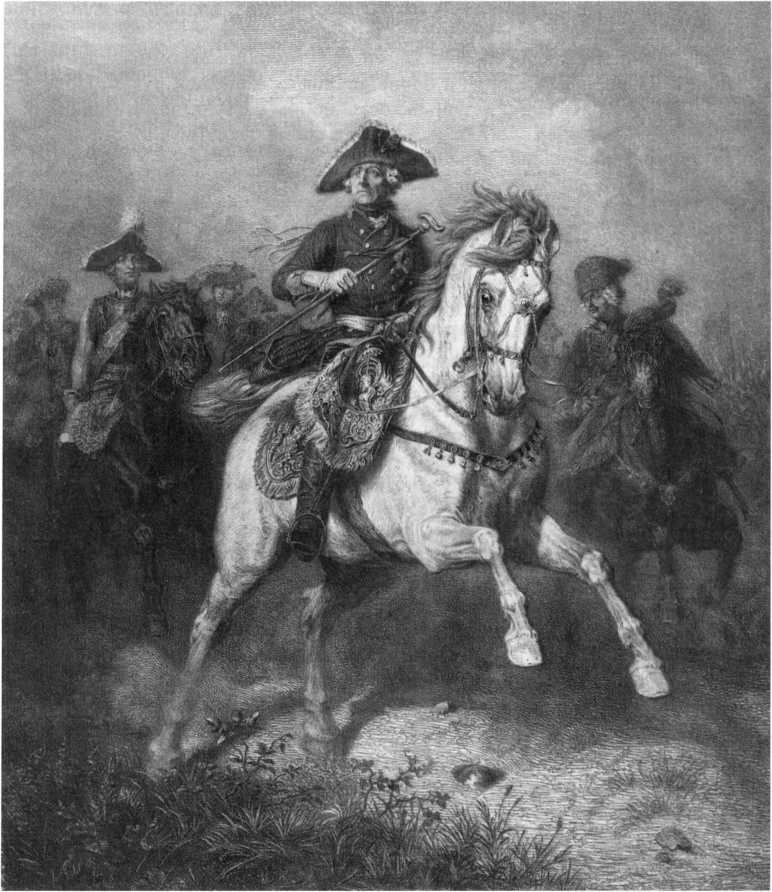

Фридрих Великий. Гравюра с картины В. Кампхаузена. 1872 г.

Заботу об образовании проявляли в XVIII в. многие европейские монархи, создававшие сети начальных училищ, основывавшие новые университеты и опекавшие уже существовавшие. За этой заботой, особенно в Германии, стояло осознание необходимости подготовки квалифицированных кадров чиновников. С другой стороны, заботиться об образовании подданных монарху предписывали новые, основанные на идеях Просвещения представления о его монаршем долге. Но и то и другое свидетельствовало об окончательном приобретении наукой и образованием в XVIII в. высокого общественного статуса. Более того, в той же Германии этого времени престиж того или иного княжества определялся и наличием в нем университета, а в университете — известных ученых. Поэтому, например, ландграф Гессен-Кассельский Фридрих II (1720–1785, правил с 1760 г.) не жалел денег, переманивая в университеты Марбурга и Ринтельна известных профессоров из Лейпцига и других городов, соблазняя их высоким жалованьем. Впрочем, его забота об университетах простиралась столь далеко, что он фактически диктовал профессорам, чему и как следует учить студентов.

По мнению некоторых историков, гораздо больше возможностей для воплощения в жизнь реформаторских замыслов было в небольших странах, не вовлеченных в крупные международные конфликты. Пример Леопольда Тосканского (1747–1792, герцог Тосканский в 1765–1790 гг., император Священной Римской империи Леопольд II в 1790–1792 гг.) представляет собой явное исключение из этого правила. Ему удалось провести успешную судебную реформу, однако, поддержав сторонника янсенистов Ш. де Риччи (1741–1810), епископа Пистойи и Прато (1780–1791) в его намерении реформировать церковь, он столкнулся с таким сопротивлением, что вынужден был отступить. Когда же Леопольд самолично составил проект конституции Тосканы, предусматривавший ограничение его собственной власти в пользу представительных органов, он не нашел поддержки ни у местных элит, ни у своего брата Иосифа ІІ.

НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИДЕИ И ИХ ПРЕТВОРЕНИЕ В ПРАКТИКУ

Политическая мысль и философия века Просвещения придавали огромное значение закону. Именно по этой причине состояние права и судопроизводства, которые в первую очередь должны были обеспечивать права подданных и их безопасность, сделалось объектом наиболее острой критики и реформаторских усилий власти. Юристы большинства европейских стран этого времени составляли влиятельную и могущественную корпорацию, о которой Дж. Свифт в «Путешествиях Гулливера» (1726) писал, что это «многочисленное сословие людей, смолоду обученных искусству доказывать при помощи пространных речей, что белое черно, а черное бело, соответственно деньгам, которые им за это платят». Вместе с тем и в этой сфере в XVIII в. также появляются новые идеи, заложившие основу современных правовых представлений.

Процесс выработки новых подходов к вопросам права был начат уже Монтескье, который в полном соответствии с названием своей книги «О духе законов» немало внимания уделил рассуждениям о том, какими они должны быть. Принципиально важным был сам демонстрируемый Монтескье подход к закону, его убеждение, что законы не есть нечто сакральное и неизменное, они не даны раз и навсегда, но должны меняться вместе с обществом. При этом законы должны быть понятны каждому, а для этого они должны быть написаны простым и ясным языком. Путаные и противоречивые законы, написанные языком, недоступным простому человеку, считал Монтескье, бесполезны, поскольку им невозможно следовать. Особое внимание философ уделил уголовному законодательству. Законы, по его мнению, не должны быть жестоки, поскольку такие законы не предотвращают преступления, а лишь ожесточают людей. Напротив, мудрый правитель издает мягкие законы, которые смягчают нравы. Эти идеи Монтескье были откликом на уже начинавшееся, в частности в Англии, где он провел немало лет, обсуждение проблем соотношения преступления и наказания, вызванное начавшейся гуманизацией общества. Монтескье полагал, что дух законов должен соответствовать духу времени и потому, например, незачем публично подвергать преступников физическим мучениям. Характерно, что в те же годы, когда стремительно росла читательская аудитория сочинения Монтескье, английский борец с преступностью и писатель Г. Филдинг в своих памфлетах также выступал за отмену публичных казней.