В 90-е годы XVIII в. над Панджабом вновь нависла угроза афганского вторжения. Внук Ахмад-шаха Дуррани Заман-шах четыре раза пересекал границы Панджаба. В намерении покончить с господством сикхов он опирался на помощь части мусульманских феодалов и индусских князей, например правителя Кангры. Однако всякий раз Заман-шах был вынужден возвращаться в Афганистан, так как опасался удара в спину со стороны своих родственников и других афганских эмиров, претендовавших на его престол. В борьбе с захватчиками выдвинулся молодой правитель мисала Сукерчакиа сын Маха Сингха Ранджит Сингх. В январе 1797 г. он нанес афганским войскам сокрушительное поражение на берегу р. Джелам. Однако вскоре Заман-шах вновь вторгся в Панджаб, захватил Лахор и другие важные крепости, но был остановлен на подступах к Амритсару войсками Ранджита Сингха. Вскоре после этого, известия о мятеже в Кабуле и недовольство армии принудили Заман-шаха покинуть Панджаб. Этим немедленно воспользовался Ранджит Сингх, заключивший к тому времени союз с тремя другими мисалами — Канайя, Наккаи и Ахлувалиа. При поддержке богатых горожан Ранджит Сингх изгнал из Лахора правивших там сардаров и занял город. Захват Лахора восстановил против Ранджита Сингха правителей ряда других мисалов, но враждебная коалиция вскоре была разбита. «В настоящее время, — доносил английский резидент в Дели Коллинз, — этот вождь (Ранджит Сингх. — Е.В.) почитается во всем Хиндустане защитником сикхов; все убеждены, что если бы не мужество и великолепные действия Ранджита Сингха, весь Панджаб давно превратился бы в пустыню, ибо эти северные дикари (афганцы. — Е.В.) хвастают, что даже трава не растет там, где прошли их кони». В 1799 г. Ранджит Сингх принял титул махараджи Панджаба и повел решительную борьбу за объединение всех территорий, ранее подвластных мисалам.

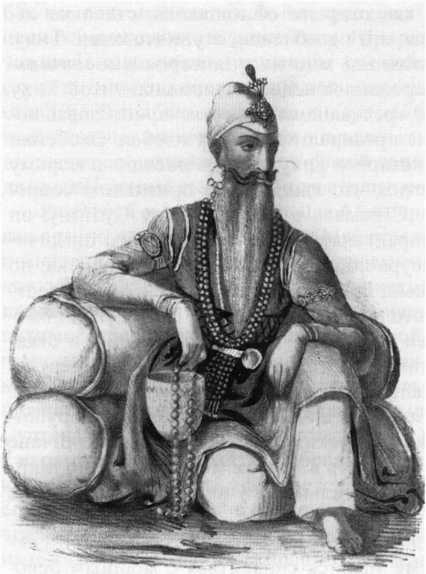

Основатель сикхского государства Ранджит Сингх. Посмертная литография с рис. Дж. Рама. 1831 г.

Итак, XVIII в. явился для Индии трагическим и переломным. Индостан стал ареной противоборства государств — наследников Моголов. Мало того, внутри многих из них тоже шла борьба за власть различных групп, каждая из которых преследовала собственные интересы и не слишком заботилась о нуждах своего княжества, региона, не говоря уже обо всей Индии. Непрекращающиеся войны разоряли города и села, губительно воздействовали на торговлю, ремесла, культуру. Вместе с тем во многих регионах продолжали существовать богатые города, развивалась торговля, набирали силу местные торговые дома и фирмы. «Тем, кто незнаком с обилием и разнообразием продуктов этой огромной империи, трудно представить себе масштабы торговли, осуществляемой в Индостане по суше и по воде. На дорогах множество караванов, на судоходных реках — лодок, а корабли, груженные богатейшими товарами, совершают плавания из одного конца империи в другой», — свидетельство чиновника английской Ост-Индской компании Р. Орма относится к бурному XVIII в. Этот век дал Индии новые литературные формы (поэзию урду, до сих пор любимую индийцами, развитие прозы, в том числе мемуарной, биографической и исторической, на новоиндийских языках), новые школы миниатюрной живописи и музыки. Он же оставил яркое архитектурное наследие — тяжеловесную роскошь лакхнауского и хайдарабадского «барокко», изысканность «розового города» Джайпура, строгую величественность маратхских крепостей и дворцов, мужественную простоту майсурских построек.

И все же, хотя представление о XVIII в. в истории Индии как о темном времени всеобщего упадка не вполне отражает исторические реалии, нельзя не признать, что все позитивные достижения этого периода были результатом мучительного противостояния — войнам, разрухе, обнищанию, распаду государств, предательству и эгоизму. Тревогу, разочарование, пессимизм, утрату ориентиров, владевшие многими в эту переломную эпоху, выразил Мир Таки Мир:

Воры, плуты, сикхи, маратхи, шах и нищий — все золота жаждут.

У тех, кому ныне неведом покой, есть богатство одно — нищета.

«ЛЮДИ В ШЛЯПАХ»

«Благородная английская Ост-Индская компания», как она именовалась в официальных документах, к середине XVIII в. уже сохраняла не много сходства с Компанией времен ее основания — мирным сообществом торговцев, стремившихся получить как можно больше прибылей от торговли индийскими товарами. Основной целью ее политики было теперь не получение торговых привилегий от индийских государей, а установление непосредственного контроля над различными районами Индии и присвоение того, чем богаты эти районы — прежде всего налоговых поступлений (подробнее о трансформации британской Ост-Индской компании «из купца в державу-купца» см. в гл. «Эволюция Британской империи»). В условиях непрестанных войн между индийскими государствами существовали многочисленные предпосылки для выполнения этой задачи.

Однако для того чтобы политика территориальных захватов увенчалась успехом, Англии необходимо было одержать победу над другой европейской державой, претендовавшей на абсолютное влияние в Индии — Францией. Соперничество в Индии являлось лишь одной из сторон военного противоборства между двумя державами, ареной которого стала, без преувеличения, большая часть земного шара, от Канады до Индии. В военных действиях на индийской территории успеха сначала добились французы, которым в 1746 г. удалось взять главный опорный пункт англичан на юге — Мадрас. Однако в результате Семилетней войны (1756–1763) Франция лишилась своих владений в Карнатике и Хайдарабаде. В ее распоряжении остались лишь пять городов, укрепления которых, согласно Парижскому мирному договору, предстояло разрушить.

Причины поражения Франции хорошо известны. Французское правительство было поглощено военными действиями в Европе, в то время как англичане вели активные действия в колониях. Великобритания имела значительно более сильный флот, обеспечивший ей господство на море. Французские военачальники совершили целый ряд тактических и стратегических ошибок в Индии, плохо координировали свои действия и нередко конфликтовали друг с другом. Английское и французское правительства по-разному относились к деятельности своих Ост-Индских компаний. Для французского короля и его министров Индия была лишь поставщиком экзотических товаров, торговля которыми обогащала купцов и казну, но без которых вполне можно было обойтись. Для Англии, передовой капиталистической державы того времени, колониальные захваты в Индии и других частях света входили в сферу жизненных интересов. Дальнейшее развитие и особенно промышленная революция, превратившая Англию в «мастерскую мира», требовали не только дохода от торговли, но все в большей степени миллионных налоговых поступлений из захваченных районов Индии, а позже — рынка сбыта промышленных товаров. Именно поэтому Франция, «засидевшаяся» в своей индийской политике на уровне первоначального накопления, была вытеснена с юга Индии английской Ост-Индской компанией.

В победе Англии далеко не последнюю роль сыграл тот факт, что в 50-60-е годы XVIII в. ей удалось захватить Бенгалию — богатейшую область высокоразвитого сельского хозяйства и всемирно известного ткачества. Еще во второй половине XVII в. английские купцы получали баснословные прибыли от вывоза бенгальских товаров, строили в различных городах фактории, на которых трудились ремесленники. Но в середине XVIII в. англичанам были нужны не торговые привилегии, даруемые могольскими наместниками, а полный контроль над Бенгалией, тем более что вступивший на престол правитель (наваб) этой области, Сирадж уд-Даула, был настроен враждебно к англичанам, которые открыто поддерживали других претендентов на его престол.

Известия об английских захватах на юге подстегнули наваба, и в июне 1756 г. он начал войну с английской Компанией, захватил Касимбазар и Калькутту. Эти действия встревожили англичан, которые направили в Бенгалию из Мадраса отряд Роберта Клайва и эскадру адмирала Уотсона. Клайву удалось, подкупив коменданта, взять Калькутту и овладеть стратегически важным городом Хугли. В это время в Индию вновь вторгся Ахмад-шах Дуррани, и наваб Бенгалии счел за лучшее заключить мир, согласно которому англичанам возвращались все привилегии, дарованные Моголами, в обмен на военный союз против афганцев. Однако, несмотря на мирный договор, Клайв твердо решил разделаться с навабом, а для этого «войти в союз с любыми силами в Бенгалии, которые недовольны навабом или претендуют на его престол».