В 1762 г. в Петербурге вышел первый сборник индийских «поучительных басен» в переводе с французского. В 1788 г. была опубликована «Багуат-Гета, или Беседы Кришны с Арджуном, с примечаниями, переведенная с подлинника, писанного на древнем браминском языке, называемом санскрита, на английской, а с сего на российский язык»; переводчиком английской версии «Бхагавад-гиты» был А.А. Петров. В 1792 г. Н.М. Карамзин опубликовал в своем переводе сцены из драмы «Шакунтала». Источником послужил немецкий перевод с английского текста У. Джонса, вышедший в 1791 г. «Калидас для меня столь же велик, как и Гомер, — писал Карамзин. — Оба они получили кисть свою из рук Натуры, и оба изображали Натуру».

Подлинным основателем российской индологии стал музыкант Герасим Степанович Лебедев (1749–1817). «Возпламеняемая ревность к обозрению света» подвигла его предпринять путешествие в Вену, оттуда в Париж, затем в Лондон. В 1789 г. Лебедев отправился в Мадрас, откуда переехал в Калькутту и поселился там, зарабатывая на пропитание игрой на виолончели и уроками музыки. Сблизившись с образованными бенгальцами, он стал брать у них уроки санскрита, бенгальского языка и хиндустани. В то время как практически все европейские индологи сталкивались в Индии с нежеланием местных жителей обучать, даже за большие деньги, европейцев своим языкам, допускать их в храмы, излагать догматы индуизма, бедный музыкант Лебедев добился свой цели без труда. Причина была проста: русский путешественник явился к индийцам как искренне жаждущий познания, доброжелательный и непредвзятый собеседник. Он хотел изучить языки и культуру Индии для того, чтобы понять их и познакомить с ними русского читателя, а не для того, чтобы управлять «туземцами» и «улучшать» их. Предложив индийцам в обмен на уроки местных языков уроки европейской музыки, он выступил перед калькуттскими учеными, поэтами и музыкантами как равный, готовый к познанию и культурному обмену, и индийцы не могли не почувствовать это и не откликнуться.

Вместе с индийскими друзьями Лебедев открыл в Калькутте первый публичный театр европейского типа, имевший огромный успех. Английской администрации деятельность Лебедева и его дружба с индийцами не могли понравиться: театр был разорен при помощи целой серии интриг, а русского музыканта объявили банкротом и выслали из Индии. Вернувшись после многих злоключений в Россию, он поступил на службу в Коллегию иностранных дел, подготовил шрифты для печатания в России текстов на бенгали и хинди и, наконец, написал свой главный труд — книгу «Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брагменов, священных обрядов их и народных обычаев» (1805).

Эта книга, ставшая первым трудом российской индологии, во многом шла в русле «индофильского» направления европейской индологии той эпохи, в частности «христианизируя» индуизм и идеализируя «древнюю мудрость» индийцев. Однако она отличалась одной важной чертой: «беспристрастное созерцание» русского исследователя касалось не только классического прошлого, но и современной Индии, которую автор, активно полемизируя с западными учеными и осуждая колониальные порядки, рассматривал не как отсталое и морально деградировавшее, а как динамичное и вполне здоровое общество, хотя и не идеальное, но сохранившее «достойную подражения непреклонность во благочестии». В описании Лебедева жители Бенгалии выглядят трудолюбивыми и предприимчивыми, искусными в земледелии, ремеслах и торговле, ревностными в просвещении (исследователь обращает особое внимание на обилие школ в городах и деревнях), честными и гостеприимными, строгими и справедливыми в вопросах морали. Индийцы, заключает Лебедев, «ни мало не похожи на диких, и более имеют справедливости приписать сию укоризну тем, которые жесточайше с ними обходятся, нежели самые кровожаждущие лютые звери. Они не похожи на идолопоклонников, а признают такими тех собою надмевающихся нашельцов, которые, жертвуя ненасытной своей алчности на обогащение, к нещастию рода человеча пожирают целыя государства». В этой цитате — не только уважение к индийцам, но и резкое неприятие колониальных порядков. Лебедев был не слишком высокого мнения и об английских ученых и даже пытался вызвать У. Джонса на публичное состязание в правильном произнесении санскритских слов. На вызов бедного русского музыканта английский судья не ответил.

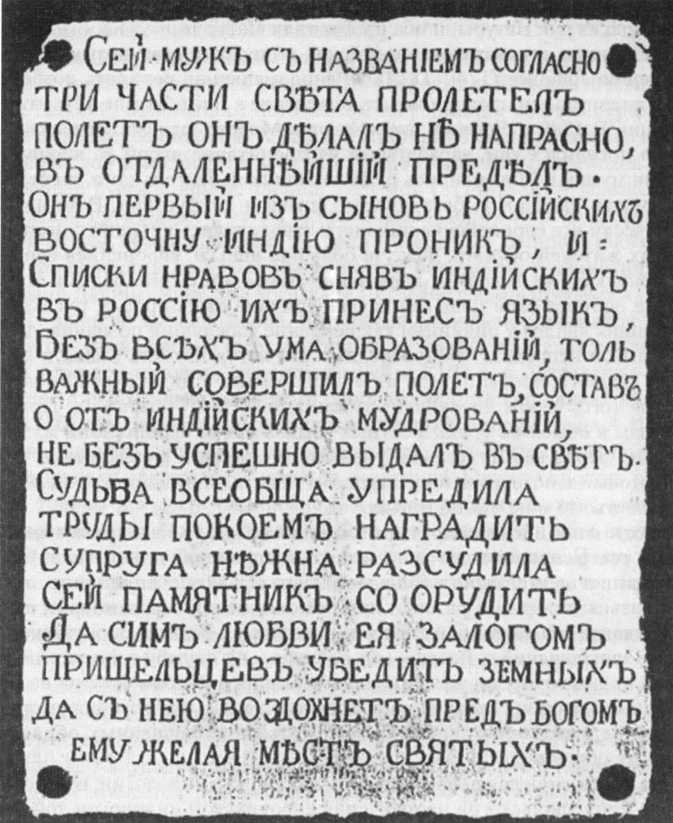

Надгробная плита Г.С. Лебедева на Георгиевском кладбище в Санкт-Петербурге

Таким образом, с самого начала Индия в русском общественном мнении была позиционирована как богатая и высококультурная страна, ставшая жертвой несправедливости и алчности англичан. Важно отметить, что такая позиция сложилась задолго до того, как Россия и Великобритания в XIX в. стали активно соперничать в Азии. Причем уважительное отношение русского общественного мнения распространялось не только на классическую древность, но и на современную Индию, с «деградацией» которой русские авторы либо вообще не соглашались, либо относили ее за счет воздействия европейских колонизаторов. Не исключено, что Лебедев мог усвоить такой взгляд на Индию еще до поездки в Индию. «Сия столь богатая и счастливая нация под новым владением пришла столь скоро в упадок и, бедность, что сему также нет примера в истории», — писал в 1784 г. известный журналист и просветитель Н.И. Новиков. Он предрекал, что «сии народы рано или поздно одержат паки верх и сумеют выгнать одну европейскую нацию за другою». А.Н. Радищев в «Песни исторической» (опубл. 1807) заявлял:

Се потомки мудрых брамов,

Узники злодеев наглых.

По чреде хранят священной

Свой закон в Езурведаме

[32]Буквой древнего Самскрита

Древней славы их останка

И свидетеля их срама.

В главе «Чудово» в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) Радищев повествует о крушении пассажирского судна, севшего на камни под Кронштадтом. Когда один из моряков с бесконечными трудностями достиг берега и попытался обратиться за помощью к портовому коменданту, дежурный отказался потревожить своего начальника, который в то время спал. Пассажиров спасли лишь караульные солдаты на своих лодках. Эта история напомнила рассказчику трагедию калькуттской Черной ямы[33]. В примечании Радищев излагает историю гибели английских пленников, негодует на жестокость наваба и в еще большей степени — на раболепие его слуг, которые пренебрегли человеческими жизнями ради того, чтобы не нарушить покой повелителя. Подобными эпизодами изобилуют все европейские книги об Индии того времени и последующих эпох. Но разница в интерпретации ощутима. Западные авторы чаще обличают лишь «туземное варварство» и дают понять, прямо или косвенно, что в цивилизованной Европе такое невозможно; само выступление бенгальского правителя против англичан рассматривается как подтверждение этого варварства, а захват Бенгалии — как законное и гуманное деяние. Радищев же, осуждая индийского правителя и его слуг, не забывает поведать о том, что ненависть наваба к англичанам была справедливой и, главное, вписывает историю Черной ямы в контекст общечеловеческих пороков, которые существуют везде и везде одинаково достойны осуждения.

ИНДИЯ-ЕВРОПА: КОНЕЦ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАМКНУТОСТИ

Современный индийский историк С. Субрахманиам заметил, что на первых порах в представлениях индийцев доминировали «европейцы без Европы»: они анализировали впечатления, полученные от контактов с «людьми в шляпах» на индийской территории. Такие контакты стали регулярными с начала XVI в., когда сначала португальцы, затем англичане, французы, голландцы и другие европейцы начали в Индии свою коммерческую, военно-политическую и миссионерскую деятельность. Как свидетельствуют многие европейские путешественники эпохи позднего Средневековья и начала Нового времени, образованные индийцы проявляли любопытство, а в некоторых случаях — активный и осознанный интерес к жизни западных стран. Одних интересовали религия и научные достижения европейцев, других — политическая ситуация в Европе, и послу английской Ост-Индской компании сэру Уильяму Норрису, посетившему в 1701 г. ставку императора Аурангзеба на Декане, пришлось долго и подробно отвечать на вопросы могольского государя и его придворных о тонкостях европейской политики. В домах индийской знати и богатых купцов появились копии картин европейских художников, часы, венецианские зеркала и иные западные диковины; в быт многих аристократов, как индусов, так и мусульман, входили испанские и французские вина. Вместе с тем начало колониального проникновения европейских держав вызвало, как свидетельствуют источники, у многих индийцев вполне естественное чувство угрозы и неприязни. Шветамукха (белолицые) сравниваются в некоторых текстах с мифическими демошми-ракшасами: они жестоки, грубы, кровожадны, не почитают брахманов и не заботятся о чистоте. Любопытно, что последнее обстоятельство упоминается в источниках довольно часто: видимо, оно вызывало особенное раздражение («Франки моются очень редко и не делают этого, даже когда ходят по нужде», — сетовал один из индийских авторов той эпохи).