ЛЮДИ И ТЕХНИКА. НАЧАЛО ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ф. Бродель полагал, что «техника есть сама толща человеческой истории». Она постоянно воздействует на человеческую жизнь, то подталкивая ее вперед, то удерживая в определенном равновесии. Это означает, что техника подобно культуре заполняет все пространство истории. Именно поэтому специалистам по истории техники никогда не удается охватить ее целиком. Как правило, они освещают отдельные страницы в развитии техники в связи с определенными историческими явлениями (войны, вооружения, промышленные революции и т. д.). В традиционной историографии история техники изучалась преимущественно в связи с историей науки. Пытаясь преодолеть односторонность таких подходов, Бродель стремился включить исследование техники в рамки недостижимой «тотальной истории», ясно понимая, что «техника объясняется историей, и в свою очередь, объясняет ее, хотя корреляция, в одном или в другом смысле, никогда не бывает полной».

Отечественные специалисты по истории техники, такие как И.С. Прочко, А.П. Шершов, В.В. Запарий, С.А. Нефёдов и другие, приводят в своих работах немало примеров влияния технических новаций на ход истории в Новое время. Так, налаженное на шведских заводах в 1610 г. по инициативе нидерландского мануфактуриста Луи де Геера производство легких чугунных пушек повлияло на ход Тридцатилетней войны: во многом благодаря именно легкой артиллерии Швеция стала хозяйкой Центральной Европы. Спустя пол века, в 1700 г. шведский король Карл XII разгромил под Нарвой русскую армию. Он мог бы двинуться на Москву, но был уверен, что Петр не сумеет оправиться от поражения, и пошел на Польшу. Он знал, что русские до войны закупали качественное железо в Швеции, но не знал, что на Урале были обнаружены богатейшие залежи руды, и в Каменске по приказу Петра I уже строился чугунолитейный завод. Осенью 1701 г. там заработала первая домна, а в 1703 г. завод дал почти 600 пушек — в четыре раза больше, чем было потеряно под Нарвой. В сражении под Полтавой в 1709 г. большая часть атакующей шведской пехоты была уничтожена огнем русской артиллерии. Освоение шведской военной техники стало одним из шагов России по пути модернизации. Уральская руда была лучше шведской, а созданная Петром металлургия вскоре стала одной из мощнейших в Европе. Первым начальником уральских горных заводов был голландский инженер Г.В. де Геннин, его преемником — учившийся в Швеции В.Н. Татищев. Русские металлурги и артиллерийские инженеры вскоре превзошли своих учителей-иностранцев. Под руководством графа П.И. Шувалова в 1757 г. было создано лучшее артиллерийское орудие тех времен — «единорог». Оно могло стрелять как бомбами, так и ядрами, обладало лучшей, чем у гаубицы, баллистикой, но большим калибром и меньшим весом, чем пушка. Через два года в битве при Кунерсдорфе русские «единороги» были успешно применены против пруссаков. «Единорог» стал новым оружием России, появление которого существенно усилило ее вооруженные силы.

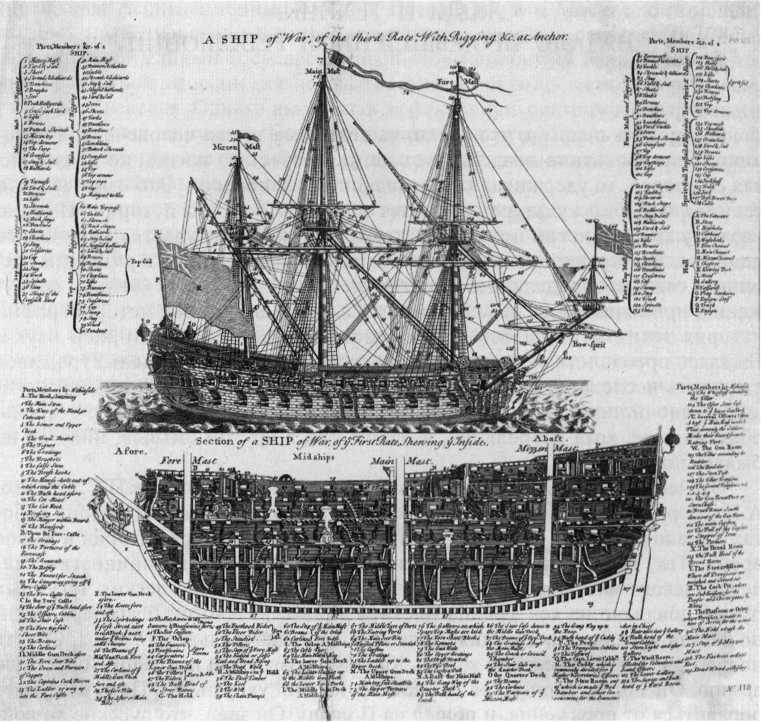

Линейный корабль третьего ранга. Гравюра. 1728 г.

С.А. Нефёдов приводит примеры, показывающие, что борьба за господство на море была связана с развитием кораблестроения. Голландский флайт, изобретенный в конце XVI в., превосходил испанские каравеллы по скорости и маневренности. Новый корабль позволил голландцам значительно увеличить дальность перевозок и развернуть невиданную по масштабам морскую торговлю. В XVII в. им принадлежало 15 тыс. кораблей — втрое больше, чем остальным европейским народам. Прибыли от монопольной посреднической торговли способствовали процветанию Нидерландов, но активное морское соперничество во второй половине XVII столетия они проиграли. Новой владычицей морей стала Британия. Историки техники полагают, что решающую роль в ее победе сыграли достижения в кораблестроении. Английские корабелы усовершенствовали конструкцию корпуса судов и их оснастку, отказались от тяжелых и дорогостоящих украшений. Еще в 1637 г. английский флот получил первый трехмачтовый линейный стопушечный корабль — «Sovereign of the Seas» (Властелин морей), а к концу XVIII столетия Англия построила больше ста таких кораблей. Трехмачтовые корабли, имевшие полное парусное вооружение, стали более прочными за счет реализации ряда новых инженерных идей и тщательной покраски корпуса судов.

Разумеется, во всех этих ситуациях главную роль играла не столько техника сама по себе, сколько деятельность людей, направленная на решение конкретных задач. Создание и применение новой техники было лишь одним из способов достижения цели. В частности, совершенствование артиллерии сопровождалось не только изменением веса и устройства орудий, но и реорганизацией осадной артиллерии, решением проблемы с подвозом снарядов и т. п. Не случайно европейские государства (Австрия, Франция, Пруссия) заимствовали у России некоторые новации в организации артиллерийского «хозяйства». Так, прусский король Фридрих II первым на Западе по примеру Петра I ввел конную артиллерию, превратив ее в самостоятельную боевую единицу. Создав чугунолитейное производство в Тульском, Олонецком, Уральском и Петербургском округах, Петр I со своими ближайшими помощниками обеспечил металлом кораблестроение и оружейников. Немало зависело от руководителя и организатора того или иного дела. Например, в России после смерти П.И. Шувалова многие его нововведения, оправдавшие себя в ходе Семилетней войны, были отменены. Иными словами, влияние технических инноваций на ход истории всегда зависит от множества конкретных обстоятельств. При этом очень важны условия, стимулирующие усвоение новых идей, изобретений и открытий, такие, например, как юридический статус изобретений или отношение к изобретателям. Так, английская «патентная революция» середины XVIII в., законодательно защитив интеллектуальные права собственности, позволила авторам изобретений получать прибыль от своего труда, что стало важным стимулом для развития технической мысли.

Лишь в некоторых случаях совокупность факторов выливается в успешную, промышленную революцию. Такая революция началась в Англии в 60-х годах XVIII в., а в следующем веке распространилась на другие страны Европы. Термин «промышленная революция» впервые был использован французским экономистом Ж.А. Бланки в 1837 г. Вслед за ним его стали применять Р. Оуэн и Ф. Энгельс (1845). После публикации в 1884 г. «Лекций о промышленной революции» А. Тойнби (дяди знаменитого историка цивилизаций) термин прочно обосновался в исторической лексике, однако споры о его содержании продолжаются до сих пор. Французский историк П. Манту еще в начале XX в. убедительно показал, что в XVIII столетии процессы, получившие название «промышленная революция», проявились только в Англии, причем даже здесь они затронули незначительную часть населения, а в производственной сфере были локализованы в отдельных отраслях и районах. Однако в течение XX в. вышло немало работ, в которых темпы промышленной революции, масштабы технического прогресса и его социальные последствия оказались существенно форсированными. Не случайно примерно с 70-х годов XX в. эта тема стала объектом многочисленных дискуссий. За последние два-три десятилетия ее историография заметно обновилась. Это обновление многим обязано трудам экономистов Л.Е. Бирдцелла, Ж. Брассёля, Д. Норта, Н. Розенберга, историков Ф. Броделя, Р. Камерона, С. Полларда, Т.С. Эштона, П. Верле, Ф. Крузе и др.

Исследователи сходятся во мнении, что стержнем первой промышленной революции Нового времени был переход от мануфактуры, основанной на ручном труде, к фабрике, где важнейшей производственной силой стали машины. Этот переход нередко называют промышленным переворотом, который в марксистской традиции связывали со сменой способов производства. Однако его не следует сводить лишь к совокупности технических открытий и к распространению машинного труда. Промышленная революция включала в себя не только становление производства индустриального типа, но и радикальное преобразование экономических, социальных, политических и культурных структур и институтов на всем европейском пространстве. Она сопровождалась ослаблением прежних норм регламентации труда и развитием свободной конкуренции, становлением фабричной системы, поиском новых видов энергии, широким использованием материалов, не встречающихся в природе, и пр. Уже в историографии 40-х годов XX в. было установлено, что изменения затронули все сферы жизни людей, в том числе интеллектуальную, религиозную и ментальную.