Однако, несмотря на теплый прием, оказанный заморскому гостю при петербургском дворе и во влиятельных сферах российского общества, венесуэлец явно не питал иллюзий относительно возможного содействия екатерининской империи его революционным планам. Царица и ее приближенные сочувственно внимали обличительным речам южноамериканца, возмущались произволом и насилиями колониальных властей в Испанской Америке. Но все это вовсе не означало готовности предпринять какие-либо реальные шаги, чтобы прийти на помощь освободительному движению.

Исколесив почти всю Европу, венесуэлец обосновался в Лондоне и в феврале 1790 г. представил британскому правительству проект снаряжения военной экспедиции с целью ликвидации испанского владычества в Америке. Министерство Питта положительно отнеслось к этой инициативе, но ее осуществлению помешали мирное урегулирование англо-испанского конфликта и последовавшее сближение двух держав на почве их совместной борьбы против Французской революции.

В сложившейся ситуации помыслы Миранды и его единомышленников обратились к революционной Франции. В надежде на ее поддержку он в чине генерала вступил в армию Французской республики. Но первоначальные успехи, достигнутые им в боях с австро-прусскими войсками (1792–1793), сменились затем полосой неудач на полях сражений. Возвратившись в Англию, венесуэлец в начале 1798 г. вновь предложил Сент-Джеймскому кабинету послать экспедиционный корпус в Южную Америку. Тогда же он направил премьер-министру Великобритании составленный им «Проект конституции для испаноамериканских колоний», который предусматривал создание огромного континентального государства, простирающегося от реки Миссисипи до мыса Горн и от Тихого до Атлантического океана (исключая Бразилию и Гвиану). Но и на сей раз лондонские переговоры креола так и не привели к каким-либо практическим результатам.

Ж. Руже. Франсиско де Миранда в форме дивизионного генерала французской революционной армии. 1835 г.

Одновременно Миранда неоднократно обращался к своим влиятельным североамериканским знакомым Гамильтону и генералу Ноксу, а также к президенту США Дж. Адамсу с посланиями, содержавшими весьма прозрачные намеки на прежние заверения, данные во время его пребывания в США. Но никакого определенного ответа не дождался. Тем не менее победоносная освободительная война в Северной Америке в его представлении продолжала оставаться вдохновляющим примером. «У нас перед глазами два великих образца: американская и французская революции, — писал он в самом конце бурного XVIII столетия. — Будем же благоразумно подражать первой и с величайшей осторожностью избегать роковых последствий второй».

РУССКАЯ АМЕРИКА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Стремительное продвижение Российского государства на северо-восток к Тихоокеанскому региону в XVII в. получило заметный импульс (выход отряда И. Москвитина в Охотское море, экспедиция В. Атласова, обследовавшая в 1697 г. западное побережье Камчатки и частично ее внутренние районы, особенно же — знаменитое плавание С. Дежнева и Ф. Алексеева (Попова), которые достигли в 1648 г. северо-восточной оконечности Азии, открыли пролив, отделяющий евразийский материк от американского континента, и впервые обогнули Чукотский полуостров, добравшись до устья Анадыря). Это «открытие Америки со стороны России», в течение долгого времени остававшееся неизвестным как на родине отважных мореходов, так и за ее пределами, являлось, по словам российского историка Н.Н. Болховитинова, «закономерной частью широкого колонизационного движения через Сибирь к берегам Тихого океана, а затем и северо-западной части Америки».

Походы и географические открытия землепроходцев и мореплавателей XVII в. получили успешное продолжение в следующем столетии, чему несомненно способствовали территориальные приобретения России на ее северо-западных и юго-западных рубежах: убедительная победа над Швецией в Северной войне, увенчавшейся выходом к Балтийскому морю и утверждением на его берегах, взятие Азова, персидский поход 1722–1723 гг. и присоединение прикаспийских провинций Ирана. Ништадтский мирный договор 1721 г. закрепил существенное изменение международного статуса монархии Романовых и ее возросшую роль в мировой политике. Не прошло и двух месяцев, как Петр I принял титул императора, символизировавший превращение России в великую державу. Столь кардинальные перемены стимулировали намерение петербургского двора форсировать проникновение в северную часть Тихого океана, ее исследование и колонизацию. При этом крайне важным являлось создание необходимой материальной базы, появившейся в результате реформ Петра I: развитие отечественной металлургии, судостроения, торговли, астрономии и картографии. Перед тихоокеанскими экспедициями ставились не только научные, прежде всего географические, задачи, но также цели политического и стратегического характера.

История открытия и освоения Россией Северо-Запада Америки посвящена обширная литература, хотя в последнее время интенсивность изучения этой темы по ряду причин несколько снизилась. Вместе с тем, в условиях «холодной войны» и развернувшейся в нашей стране на рубеже 40-50-х годов XX в. ультрапатриотической пропаганды, явно усилилась тенденция к преувеличению приоритета и достижений российских мореплавателей и землепроходцев в исследовании указанного региона. На этом фоне всесторонний объективный анализ сложного и длительного процесса возникновения и развития Русской Америки приобрел особое значение. Именно поэтому появление в 1997–1999 гг. первого фундаментального трехтомного труда «История Русской Америки (1732–1867)», подготовленного под эгидой Института всеобщей истории РАН, равно как и публикация в 1984–2005 гг. четырех томов многотомной документальной серии «Исследования русских на Тихом океане в XVIII — первой половине XIX в.» и других изданий, привлекло заинтересованное внимание научной общественности.

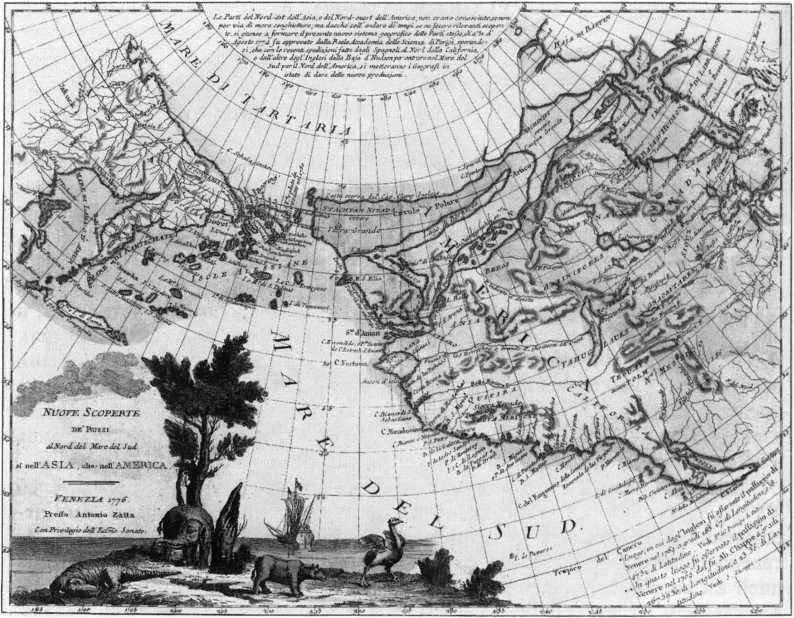

«Новые открытия россиян в северной части Южного моря, как в Азии, так и в Америке». Карта А. Дзатты. 1776 г.

Еще Петр I поручил геодезистам И.Б. Евреинову и Ф.Ф. Лужину, совершившим в 1719–1722 гг. плавание к берегам Камчатки и Курильским островам, выяснить, «сошлася ли Америка с Азиею», что им, однако, не удалось сделать. Поэтому в инструкции начальнику Первой Камчатской экспедиции В. Берингу (6 января 1725 г.) император повторно поставил задачу, плывя от Камчатки «возле земли, которая идет на норд», опять-таки «искать, где оная сошлася с Америкою». Войдя в пролив, разделяющий Азию и Америку, экспедиция продолжала продвигаться на север и достигла широты 67°18′, после чего повернула обратно. В августе 1732 г. И. Фёдоров и М. Гвоздев на боте «Св. Гавриил» пересекли Берингов пролив с запада на восток и подошли к побережью Северной Америки в районе мыса, ныне именуемого мысом Принца Уэльского. Однако важные результаты их плавания остались неизвестными.

ВТОРАЯ КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Не удовлетворенное итогами экспедиции Беринга и полагая, что вопрос о том, соединяется ли Азия с Америкой, все еще не выяснен, российское правительство решило снарядить Вторую Камчатскую экспедицию. Инструкция Адмиралтейств-коллегии от 28 февраля 1733 г., обязывавшая Беринга и А.И. Чирикова (назначенного командиром одного из экспедиционных судов) «искать американских берегов и островов», не устанавливала конечного пункта плавания, а предлагала лишь следовать «подле тех берегов, сколько время и возможность допустит». Составленная в дополнение к ней сенатская инструкция 16 марта 1733 г. требовала хорошего обращения с населением вновь открытых земель и островов, кои добровольно пожелают принять российское подданство: «с такими поступать ласково, а никакого свирепства не показывать и жестокостью не поступать, и уговаривать, чтоб они с вами кого из лутчих людей отпустили до ее и.в. Причем обнадежить, что никакого зла и удержания им не будет».