В историографии (западной, отечественной и собственно индийской) долгое время существовала традиция рассматривать XVIII в. как трагическую эпоху всеобщего упадка, кризиса, социально-культурной, политической и моральной деградации общества. Такая оценка имела под собой основания и опиралась во многом на воззрения самих индийцев той эпохи, особенно поэтов и мыслителей, представлявших рухнувший имперский центр. В поэзии на языке урду, занявшей в XVIII в. лидирующее положение в индийской литературе, сложился даже специфический жанр шахр-е ашоб («потрясенный город») — плач по утратившим имперский блеск, разрушенным войнами и обнищавшим могольским столицам. Их сравнивали с высохшим, заброшенным садом, где от былой красоты остались лишь пыль да сухие колючки.

Даже Мухаммаду Рафи Сауде, лучшему сатирику того времени и безжалостному обличителю моральной деградации могольских вельмож, изменял привычный сарказм, и боль диктовала полные искренней скорби строки:

«Как описать мне опустошенный Дели? В жилых домах воют шакалы, мечети пусты, в редком доме горит светильник. Чудесные здания, при виде которых голодный путник забывал о своих мучениях, лежат теперь в руинах. В окрестных деревнях молодые женщины не собираются больше у колодцев, не судачат в тени деревьев: деревни опустели, деревья выжжены, колодцы забиты трупами. О Джаханабад (“Город мира”, эпитет Дели. — Е.В.), не заслужил такой судьбы ты, к которому, словно к земле обетованной, стремились по волнам океана люди и собирали жемчуг в твоей пыли!»

«Индия. Верхняя часть». Карта Р. Бонна. 1780 г.

«Индия. Нижняя часть». Карта Р. Бонна. 1780 г.

Упадок могольской столицы отметили многие иностранные путешественники, в том числе и наш соотечественник Ф.С. Ефремов (1774–1782), писавший о Дели: «прежде город сей был весьма велик, но ныне разорен и противу прежнего в половину не ответствует». Причину же он видел в том, что «здесь город с городом имеют распрю, и всегда бывают ссоры и сражения, и народ во всегдашнем беспокойстве». Многие индийцы, особенно в бывшем имперском центре, соглашались с высказыванием крупнейшего поэта урду той эпохи Мира Таки Мира: «Наше время — не то, в которое следует жить».

В современной историографии, однако, возобладал более сбалансированный взгляд на Индию XVIII в. Это связано со значительным расширением источниковедческой базы исследований. Не ограничиваясь более текстами, созданными в имперском центре и отражавшими реакцию могольской элиты на утрату прежнего величия и власти, исследователи стали активно привлекать источники, отражавшие жизнь провинций, ставших суверенными государствами. Это позволило выяснить, что упадок империи сопровождался во многих случаях расцветом регионов: там поднимались и отстраивались города, бурлила коммерческая деятельность, совершенствовались ремесла, развивались региональные стили в литературе и искусстве, иногда осуществлялись реформы.

НАСЛЕДНИКИ МОГОЛОВ

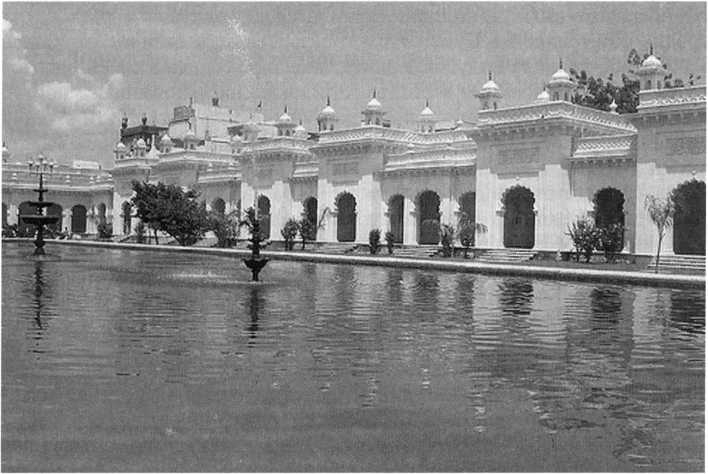

Государства, возникшие на обломках империи Моголов, управлялись индусскими и мусульманскими династиями и находились на разных уровнях социально-экономического, политического и культурного развития; некоторые из них по территории и населению были сравнимы с европейскими странами. При всех своих различиях это были феодальные[20] государства; но во многих из них феодальная система, далеко не исчерпав еще резервов своего развития, была уже в значительной степени размыта, прежде всего, по словам британского индолога К. Бэйли, — растущей коммерциализацией всего и вся. Придворные и военные чины, бывшие ранее исключительной прерогативой феодальной знати, продавались и покупались; земли отдавались на откуп торговцам; представители «людей пера» (чиновничества) и «людей базара» (купечества) вместе с богатством активно претендовали на власть, в ряде случаев тесня старую аристократию[21]; последняя, забыв о своем статусе, все чаще занималась коммерцией. В строительстве своей независимой государственности «наследники Моголов» ориентировались на различные модели. Одни стремились в той или иной степени сохранить верность могольскому наследию. Наибольшую лояльность ему проявил Хайдарабад — южноиндийское государство, основателем которого явился бывший могольский наместник Декана Низам ул-Мулк Асаф Джах (личное имя Мир Камр ул-Дин Чини Килич-хан). Даже после распада империи низамы, правители Хайдарабада из основанной им династии, искренне верили, что легитимность их власти основана на «постоянной службе и верности императору». Именно это, по их мнению, давало им право на главенство во всем Декане — право, которое на самом деле никто больше не признавал. В административной, политической и культурной сферах правители Хайдарабада подчеркнуто следовали могольским образцам. В свою очередь правители (навабы) североиндийской области Авадх (Ауд), также бывшие могольские наместники, заимствовав многое из могольского наследия, стремились утвердить свою идентичность. Они, в частности, активно развивали собственную придворно-аристократическую культуру (пакхнавият, от названия столицы Авадха — Лакхнау), давшую Индии немало выдающихся произведений литературы, музыки, архитектуры, и подчеркнуто противопоставляли ее делийским образцам. При этом и Хайдарабад, и Авадх относились к могольскому наследию избирательно, усваивая из него наиболее эффективные, с точки зрения новых правителей, элементы. Процесс консолидации элит в обоих государствах зашел гораздо дальше, чем в позднемогольские времена: будучи мусульманскими, они в равной степени проводили политику религиозной терпимости, активно привлекали на службу индусскую знать и торговую верхушку.

Дворец низамов Хайдарабада

На несколько иных принципах строила свою политику маратхская конфедерация со столицей в Пуне. Этим государством, в отличие от Хайдарабада и Авадха, правила индусская элита, апеллировавшая в своей идеологии к индусским традициям, но в реальности также наследовавшая много элементов могольской политико-административной культуры. В XVIII в. оно уже имело мало общего с державой, основанной национальным героем маратхов Шиваджи в 1674 г. в результате антимогольского движения. С 1714 г. власть оказалась сосредоточенной в руках пегие — брахманов, бывших главных министров при наследниках Шиваджи. Однако власть пешв не была всеобъемлющей, поскольку их государство представляло собой конфедерацию пяти крупных (Нагпур, Гвалиор, Индор, Барода и собственно Махараштра) и ряда мелких княжеств. Каждый из правителей признавал власть пешвы лишь постольку, поскольку это было ему выгодно. Пунское правительство нередко затевало военные походы в различные регионы Индии лишь затем, чтобы держать жадных до власти и богатства маратхских феодалов подальше от столицы. От созданной Шиваджи единой, спаянной освободительной идеей и этнически однородной державы практически ничего не оставалось: государствообразующий народ — маратхи — составляли в конфедерации меньшинство. «К счастью, — отмечал в 1798 г. председатель контрольного совета английской Ост-Индской компании лорд Дандас, — ни глава (маратхской) империи, ни кто-либо из состава конфедерации не приобрел достаточно средств для того, чтобы спаять все силы маратхов в единое целое». Английский резидент в Пуне Ч. Малет называл маратхскую конфедерацию «телом, состоящим из конфликтующих между собою частей».

В середине XVIII в. маратхи пытались доминировать на индийской политической арене. Продолжая традиции времен Шиваджи, они требовали от соседних государств уплаты дани, совершали грабительские походы вплоть до Бенгалии, где поэты сравнивали их войска с эпическими чудовищами. Совместно с сикхами маратхи боролись на севере Индии против афганского нашествия. Однако, несмотря на афганское вторжение, союз между сикхами, маратхами, а также помогавшими им вначале раджпутскими князьями не сложился, чем не преминул воспользоваться Ахмад-шах Дуррани. Он нанес маратхам сокрушительное поражение при Панипате в 1761 г., от которого конфедерация оказалась не в состоянии оправиться в течение почти десятилетия. С этого времени маратхи уже не могли претендовать на главенство в Северной Индии, хотя их позиции там оставались довольно сильными.