Подобные прямолинейные и категоричные оценки арабо-османской действительности XVIII столетия преобладали на страницах научных востоковедных трудов еще два десятилетия назад. Они неизбежно вызывали представление о некоем запрограммированном тупике, исторически обусловленной безысходности и неизбежности быстрого и неконтролируемого распада Османского государства. Любопытно, что этот подход разделяли и современники: так, вступая на престол, османский султан Селим III (1789–1808) в своем послании (рисале) в духе Апокалипсиса отметил, что «империя гибнет; еще немного и ничто не сможет ее спасти». Однако Османской империи было суждено просуществовать еще более 100 лет после его свержения. Да и введение в круг научных интересов арабистов и османистов новых свидетельств этой неоднозначной эпохи все явственнее ставит перед ними новые вопросы. Насколько широко распространились в арабских провинциях империи деструктивные процессы? Сопровождались ли политические кризисы этого столетия социально-экономическим и культурным застоем? Можно ли говорить об упадке арабо-османского мира, и если да, то насколько глубок был этот упадок и как долго он длился? Действительно ли он охватил все многообразные компоненты имперского организма? Какую роль в развитии арабских провинций Османской империи сыграл внешний фактор?

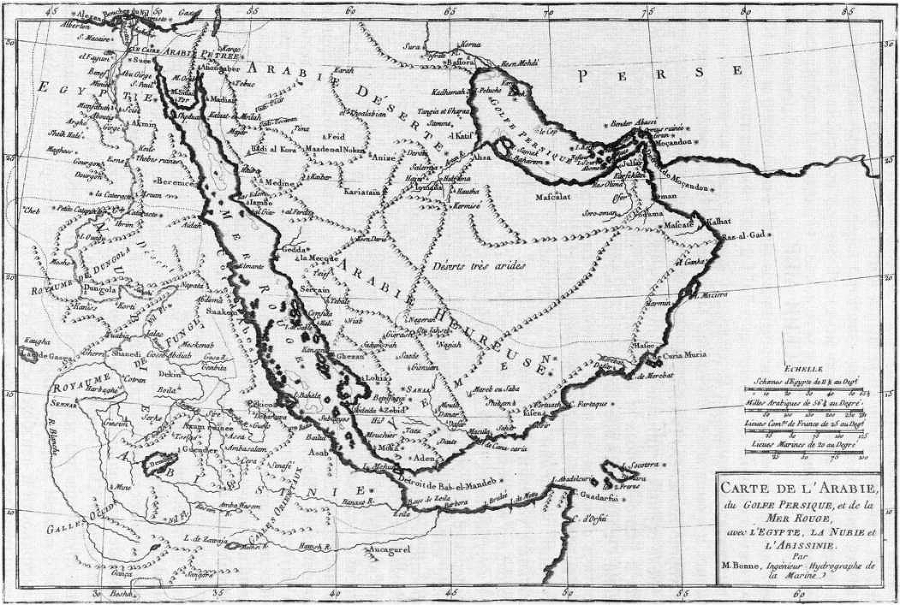

«Аравия, Персидский залив, Красное море, Египет, Нубия и Абиссиния». Карта Р. Бонна. 1780 г.

Отвечая на эти вопросы, необходимо прежде всего представить себе общие векторы развития Османского государства. В первой половине XVIII в. правящей элите империи пришлось признать непреодолимый характер центробежных тенденций в ее политической жизни. Не располагая возможностью прямо подавить сепаратизм и своеволие наместников (пашей), Стамбул начал все шире прибегать, как в балканских, так и в арабских провинциях, к принципу «балансирования сил». Он заключался в постепенном ослаблении пашей за счет противопоставления им наиболее влиятельных аянов — представителей местных мусульманских общин. Еще в эпоху руководства делами империи везирским родом Кепрюлю (1656–1683) центральный аппарат власти Османской империи — Порта, которую европейские дипломаты часто называли османским правительством, начал выдвигать в противовес пашам «людей шариата» (тур. ехл-и шер, араб, ахль аш-шари‘а), главным образом местных судей-кадиев, которые, в свою очередь, искали поддержки у богатых и влиятельных провинциальных землевладельцев, местных мусульманских духовных лиц (улама) и торгово-ремесленной верхушки городов. Однако наиболее благоприятные условия для укрепления авторитета аянов сложились в XVIII столетии, когда в Османской державе широко распространились откупа (илыпизамы), а также пожизненные права сбора налогов с государственных имений (маликяне). Формально государство делегировало держателю ильтизама (мультазиму) права публичной власти для управления податным населением на подотчетной ему территории. При этом землевладельцы выполняли судебные функции (основываясь на нормах обычного права, равно как и шариата), организовывали общественные работы, могли регламентировать производственно-хозяйственную и торговую деятельность. Как правило, их властные претензии подкреплялись собственными вооруженными дружинами. Политический эффект от легального обретения крупных массивов недвижимости уже в 20-30-х годах XVIII в. выразился в появлении на политической сцене целого ряда крупных и средних аянских «династий».

Однако уже к середине XVIII столетия надежды Стамбула на перманентное противопоставление местных элит и военно-бюрократической знати не оправдали себя. Политического равновесия на уровне провинций (эйалетов) достигнуть так и не удалось: используя аянов как противников произвола пашей, Порта была вынуждена позволить им участвовать в принятии мер по обеспечению общественного порядка, в регулировании финансово-административного управления, сборе налогов, рекрутировании войск, в кадровых вопросах провинциального управления и т. д. В конечном счете аяны в большинстве османских провинций оформились в особую социальную категорию — часть господствующей верхушки, сочетавшей обладание значительным богатством с укорененной и освященной традицией системой местных связей и публично-правовых функций. Все эти прерогативы, подкрепленные государственной поддержкой, позволили аянам все решительнее проникать на высшие посты в провинциальной администрации. Однако на этих постах они выступали в качестве глашатаев местных, а не общеимперских интересов.

Во второй половине XVIII — начале XIX столетия аянские кланы уже отчетливо заявили о себе как о вождях на провинциальной арене центробежных, а не центростремительных сил. Формируя из наемников собственные боевые дружины, вооруженные не хуже, а порой и лучше имперских войск, они действовали в своих провинциях как подлинные удельные князьки, все меньше считаясь с требованиями и интересами Стамбула. Своеволие аянов, сопряженное с самовольством пашей, поставило под угрозу принципы османской административной системы, которая предусматривала независимость провинций друг от друга и одновременно непосредственное подчинение каждой из них центральной власти. При этом в XVI–XVII вв. Порта повсеместно пользовалась правом укрупнять или упразднять те или иные эйалеты и даже по необходимости использовать местные войска одних эйалетов против других. С середины XVIII столетия эта система начала давать сбои — под контролем крупных аянских родов началась политическая консолидация исторически сложившихся регионов, что объективно ослабляло централизацию управления империей.

Взлет аянских карьер в административной системе османских провинций окрасил собой и картину османского присутствия в арабском регионе. Здесь, как и в европейских или малоазийских регионах империи, идея использования аянства как гарантии незыблемости авторитета Порты быстро проявила свою малую эффективность. Начиная с 20-30-х годов XVIII в. большинство территорий на Ближнем Востоке и в Северной Африке превращались в полусамостоятельные политические образования. Их границы, часто совпадавшие с османским административно-территориальным делением, отражали издавна сложившиеся исторические связи между различными субрегионами арабского мира. Наиболее крупными и значимыми среди этих региональных образований были мамлюкский эмират в Египте, дейский Алжир и другие «регентства» Северной Африки, мекканское владение шерифов-Хашимитов в Хиджазе, мамлюкское государство Хасанидов в Среднем и Нижнем Ираке и владения Джалилидов в Мосуле, а также территории, подвластные роду аль-‘Азмов в Сирии. Наряду с ними в горах Курдистана и Ливана, в пустынях Неджда вполне обособленно существовали вотчины местных землевладельческих кланов (одна из них — Диръийя — стала фундаментом для политического взлета рода Аль Сауд в союзе с ваххабитским движением, выступавшим за очищение исламского вероучения от «греховных нововведений» (бид (а) и неподчинение Аравии османской власти). Наконец, в Южной Аравии наряду с имаматами зейдитов в Йемене и хариджитов в Омане действовали самодостаточные (как их нередко именуют, потестарные) этнополитические образования — аравийские султанаты Аден в Южном Йемене, аль-Касири и аль-Куайти в Хадрамауте, а на востоке Аравийского полуострова — города-государства наподобие шейхства Кувейт. Все эти владения на родоплеменной периферии более развитых арабских обществ были крайне недолговечными. Во многом их эфемерный характер был обусловлен тем, что в их организации наследственная власть знати еще не была замещена государственным аппаратом. Распадаясь и возникая снова в других границах, в зависимости от переменчивых альянсов племенных верхушек, мелкие шейхства и эмираты Аравии не были способны сыграть сколько-нибудь значимую роль на ближневосточной арене XVIII столетия.

ИРАК ПРИ ХАСАНИДАХ И ДЖАЛАЛИДАХ

Одним из наиболее явных примеров могущества региональных элит на Ближнем Востоке служит правление Хасанидов и Джалалидов в Ираке. Эта восточная группа провинций империи (эйалеты Басра, Багдад, Мардин, Мосул, Шахризор) веками воспринималась в Стамбуле как неспокойный пограничный регион. Ирак всегда находился под угрозой вторжения со стороны Ирана, тем более, что доступ в Ирак был крайне значим для шиитов: на его территории находились важнейшие шиитские святые места, привлекавшие тысячи паломников, — Неджеф и Кербела. Существенной для развития политического противостояния местных верхушек со Стамбулом была также крайняя этническая неоднородность населения Ирака: здесь соседствовали и нередко соперничали арабы, курды, персы, турки, ассирийцы, евреи, армяне. Не менее пестрой была и конфессиональная карта османского Ирака. Хотя большинство населения составляли мусульмане (сунниты и шииты), довольно многочисленны были также христиане, иудеи, йезиды и сабии.