Несмотря на расширение сельскохозяйственных площадей, в условиях активного роста населения недостаток продовольствия оставался для европейцев проблемой первостепенной важности. Такая ситуация, вызывая социальное напряжение во всех государствах, стимулировала внимание к агрикультуре. Стремление к рационализации хозяйственной деятельности, подкрепленное верой в экономический прогресс, являлось одним из главных приоритетов Просвещения. Совершенствование севооборота, селекция в растениеводстве, племенное животноводство, более активное использование удобрений, мелиорация способствовали повышению урожайности культур и росту поголовья скота во многих странах Западной Европы. Родиной интенсивного земледелия стали Южные Нидерланды. В XVIII в. многие нововведения, доказавшие свою эффективность в сельском хозяйстве Фландрии и Брабанта, были заимствованы англичанами. Там утвердилась знаменитая норфолкская система земледелия, основанная на четырех- или шестипольном порядке севооборота с включением травосеяния (вика, клевер, райграс) и кормовых культур (репа, турнепс). Норфолкская система предполагала разделение фермерского владения примерно на два десятка участков, которые использовались одновременно и не требовали вывода земель «под пар». Культуры на этих участках чередовались в определенной последовательности, зависевшей от качества почв и климатических особенностей местности.

Несмотря на то что в большинстве европейских стран по-прежнему преобладали парцеллярные хозяйства, где крестьяне трудились не покладая рук с утра до ночи в том же ритме и нередко с таким же результатом, что и их далекие предки, XVIII столетие стало временем постепенного углубления сельскохозяйственной специализации регионов, развития рынка сельскохозяйственной продукции, совершенствования способов ее хранения и транспортировки.

Городской мир эпохи Просвещения и по численности населения, и по занимаемой территории существенно уступал миру сельскому. Историками собрано много сведений о размерах европейских городов при Старом порядке, однако дошедшие до нас цифры не всегда достоверны. Тем не менее тенденцию к росту, особенно во второй половине века, можно признать очевидной. Наиболее урбанизированным пространством Европы являлись Нидерланды. Здесь уже в XVII в. половина населения жила в городах, хотя они и не отличались большими размерами. Впрочем, малые города преобладали повсюду — в них проживало до половины европейского городского населения. Из девятнадцати «мегаполисов» мира с населением, превышавшим к середине XVIII в. 300 тыс. человек, в Европе находились лишь Лондон, Париж, Неаполь и отчасти Стамбул (европейцы продолжали именовать его Константинополем).

По единодушному признанию современников, крупнейшим городом Европы был Лондон. В то время как население большинства крупных городов Англии не превышало 50 тыс. человек, в ее столице в середине XVIII в. проживали до 600–700 тыс. человек и около 1 млн — в конце столетия. Столица Французского королевства уступала Лондону, хотя и не намного: по приблизительным оценкам в начале XVIII в. в Париже проживало около полумиллиона человек, а к 1789 г. эта цифра выросла до 600–650 тыс. Другие города Франции существенно отставали: по некоторым данным, население Лиона в середине века едва перевалило за 100 тыс. человек, Бордо насчитывал примерно 90 тыс. жителей, Нант — 80 тыс., а такие города, как Гренобль или Брест, — около 20 тыс. каждый. В целом горожане в начале столетия составляли примерно 15 % от общей численности населения Франции. И хотя городское население росло в три раза быстрее, чем сельское, тем не менее, к 1789 г. только 7,5 % населения страны проживало в крупных городах с числом жителей более 20 тыс.

В силу исторических причин достаточно урбанизированным регионом являлась Италия. Самый большой из итальянских городов, Неаполь считался по тем временам третьим в Европе. К 1742 г. в нем проживали 305 тыс. человек, а во второй половине века эта цифра выросла почти в полтора раза. За Неаполем, хотя и со значительным отрывом, следовали Рим, Милан, Палермо, Флоренция, Генуя, Болонья, Турин и Верона. В Лиссабоне накануне катастрофического землетрясения 1755 г. проживали 260 тыс. человек, что составляло примерно 10 % всего населения Португалии. Крупнейшим городом Центральной Европы была столица австрийских Габсбургов Вена, насчитывавшая около 230 тыс. жителей. На востоке Европы своей многолюдностью выделялась Москва. Число ее жителей по разным источникам составляло в середине века 200–230 тыс., а в конце века — 400 тыс. человек. Быстро росло и население Петербурга: если в 1750 г. в новой российской столице насчитывалось всего около 74 тыс. жителей, то в 1800 г. — около 220 тыс. Тем не менее общий уровень урбанизации в России оставался довольно низким: в российских городах проживало примерно 5 % населения страны.

Размышление о городском мире Европы XVIII в. предполагает ответ на вопрос, который лишь на первый взгляд кажется простым: что такое город? В старых толковых словарях это понятие обычно определялось как совокупность множества зданий, улиц и кварталов, окруженных рвом или обнесенных крепостной стеной. Унаследованные от Средневековья зримые границы городов рождали у людей ощущение защищенности, отделенности от внешнего мира и некоторой статичности. В государственных масштабах городские сообщества издавна обладали целым рядом административных, налоговых и торговых привилегий, что способствовало утверждению их превосходства над сельскими земледельческими сообществами.

В XVIII в. это ощущение превосходства не исчезло, а напротив, лишь утвердилось. Зато представление о закрытости и статичности городского пространства стремительно уходило в прошлое. Города разрастались и перестали вмещаться в свои прежние границы. Изменились функции городских стен и ворот: из оборонительных сооружений они превратились в таможенные барьеры. Начал бурно изменяться архитектурный облик многих европейских городов, особенно столиц. В результате к середине столетия в просвещенных кругах сложился новый взгляд на город как на изменчивое, динамичное пространство, в высшей степени разнообразное по своим функциям. В этом отношении примечательна статья «Город» Л. де Жокура, опубликованная в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера в 1765 г. Она не только представляла город как организованное архитектурное пространство и как феномен древней истории, но и включала в себя десятки мелких рубрик, которые давали определение портовым, торговым, ганзейским, имперским, королевским, муниципальным, сеньориальным и иным типам городов, подчеркивая разнообразие их налоговых, юридических, административных или экономических статусов.

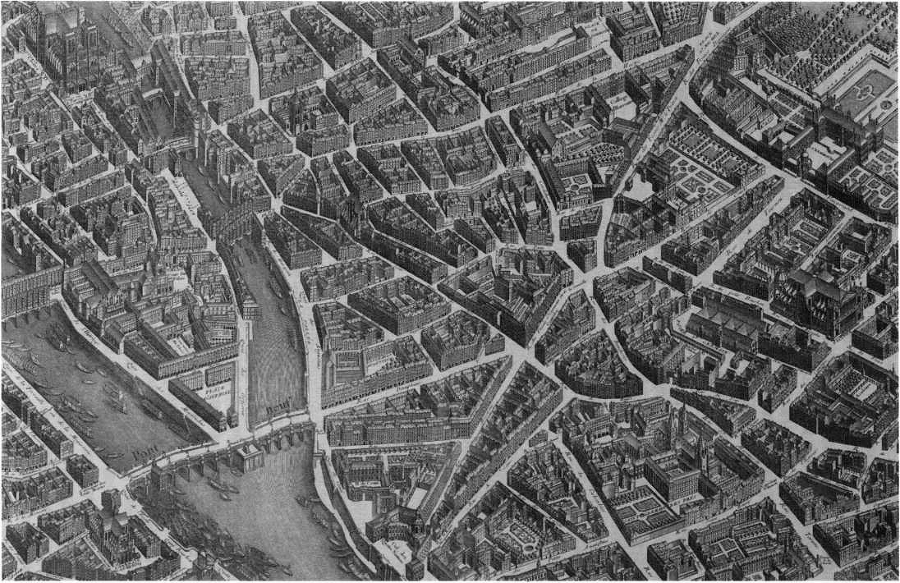

Л. Бретез. Западная оконечность о-ва Сите и левый берег Сены. 1739 г.

Администраторы, инженеры, архитекторы, экономисты, медики эпохи Просвещения немало размышляли о различных функциональных сторонах городской жизни и пытались их усовершенствовать. Французский историк Б. Лепти в этой связи заметил, что город являлся «одновременно целью и инструментом пространственной политики Просвещения». Европейцы понимали, что значение городов определяется не только количеством горожан. Именно в городах концентрировались центральные управленческие институты европейских государств, а также богатства, таланты, амбиции. Сюда перебирались все, кто хотел добиться славы и влияния. Города являлись центрами образования и культуры, старинных ремесел и мануфактурного производства, торговли и религиозной жизни, оставаясь, как и в Средние века, главным источником инноваций.

Характерными приметами большинства городов того времени оставались узкие, извилистые и неровно мощенные улочки, приземистые дома, построенные из легких материалов, чрезвычайная перенаселенность и скученность жилых кварталов, частые пожары, проблемы с водоснабжением, антисанитария. Однако уже в начале XVIII в. во многих странах намечается системная реорганизация городского пространства, а во второй его половине в движение пришла вся Европа. По словам французского историка П. Шоню, «восемнадцатый век устраивается в городе поудобнее». Муниципалитеты повсеместно занимаются составлением подробных планов своих городов, в том числе так называемого «Плана Тюрго».