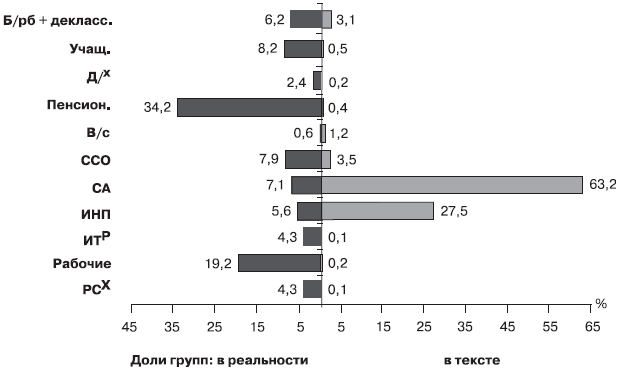

Рис. 6.4.Отражение субъекта социальной деятельности в тексте СМИ в 1990-91 гг. по данным генсовокупность по переписи 1989 г.) и по данным исследования «Анализ содержания „АиФ“ и „Правды“ Всесоюзного зондажа 1991 г. (n = 3892 субъектов деятельности с данными социально-профессиональными группам)

Рис. 6.5. Отражение структур субъектов выраженного общественного мнения (высказавших оценку социальных событий) в «Правде» и «АиФ» в 1990/91 гг. (n = 1496 субъектов деятельности и 419 субъектов выраженного мнения)

Значение нормированной энтропии распределения субъектов мнений об обстановке в стране составляет в «Правде» 0,389, а в «АиФ» 0,418. Таким образом, рассматривая полученные данные через призмы состояния информированности населения в табл. 4.1, можно утверждать, что структура аккумуляции мнений населения в медийный ряд была абсолютно нетождественна циркулирующей в социуме. Иначе надо допустить, что четыре пятых населения – «бессловесные твари» или «соль земли» и власть аккумулируют знание, объяв необъятное. Причем и в текстах «Правды», и в текстах «АиФ» две социальные группы чиновничества и непроизводственной интеллигенции составляют «два больших крыла» летящего над страной медийного виртуального поля. Заметим: на рис. 6.4 в субъектах деятельности «Правды» 1977 г. вперед вырывалась непроизводственная интеллигенция. Именно она в 1978 – 79 гг. по данным второго таганрогского исследования стала быстро занимать сферу массовой устной пропаганды, из которой, выполнив задачи компенсации недостаточной эффективности сферы материального потребления, начала уходить группа ИТР, оставляющая при этом за собой контрольные посты в заводских профсоюзных и партийных комитетах. Управленцы и чиновничий служилый класс держался в то время в тени, но вот в 1990/91 гг. он резко выходит на политическую арену. Учитывая полученные в главе 2 результаты динамических переходов социальных групп в полях социокультурных форм и смыслов обмена деятельностью, можно предположить, что часть этого слоя формируется и непроизводственной интеллигенцией, отбрасывающей прочь «ненужный хлам компропаганды» и осознающей себя кристаллизующейся из номенклатуры в буржуазный класс. Все это происходит под лозунгами «Больше социализма – больше демократии!», «Землю – крестьянам», «Свободу – закону стоимости». Под сурдинку обсуждения Конституции РФ формируются политические инструменты уничтожения противников, «сидящих на местах под солнцем». Ставится фарс запрещения компартии, которую расстрелял Сталин и которой толком не дали подняться. Здесь цель инструментально-политическая – лишить альтернативную политическую силу социальных инструментов противодействия – например, возможности организации всеобщей стачки или подобных мероприятий, отрезвляющих горячие головы. Именно тогда удалось зафиксировать формирование в российском чиновничье-служилом люде процесса осознания себя классом в себе – классом, могущим присвоить создававшуюся две трети века стоимость и перевести ее обладание созданием институциональных структур из административного в наследственное право.

Но посмотрим, что происходит 10 лет спустя во время президентских выборов. Сравним структуры населения по переписи 2002 г. и субъекта общественной жизни у газет «АиФ» и «НГ» прямо в период президентской кампании.

Нормированная энтропия распределения по данным группам в генсовокупности составляет 0,835 (в 1989 г. по всем этим группам она была 0,845, в 1979 г. – 0,855, а в 1970 г. – 0,823). В тексте «Правды» 1977 г. это значение было равно 0,843, в текстах «АиФ» и «Правды» 1990/91 г. – 0,457. Через 10 лет в текстах «АиФ» и «НГ» оно равно 0,421. Это значит, что текстовый показ распределения субъектов деятельности в стране закручивается около вполне определенного узкого центра чиновничьей властной вертикали и готовой служить ей непроизводственной интеллигенции – сопутствующего класса идеологов. Структура распределения субъектов общественного мнения в «Правде»-1990/91 гг. выражалась значением энтропии в 0,389, а в «АиФ»-1990/91 гг. – 0,418. Посмотрим, что было в период президентских выборов 2000 г.

Рис. 6.6.Отражение субъекта социальной деятельности в тексте СМИ в 2000 гг. по данным переписи 2002 г. (n = 112 323 тыс., находящихся в трудоспособном возрасте) и поданным исследования «Анализ содержания „АиФ“ и „НГ“ (n = 3257 упоминаний личностей)

Рис. 6.7.Отражение субъекта мнений в тексте СМИ в 2000 гг. по данным исследования «Анализ содержания „АиФ“ и „НГ“ (n = 1011 выразивших мнения личностей)

Во время предвыборной президентской кампании при широком народном обсуждении в процессе демократических выборов на каждую 1000 выразителей мнений в двух популярнейших газетах было 3 крестьянина, 4 рабочих промышленности, 18 бандитских элементов, 26 коммерсантов и профессиональных торговцев, а также 731 чиновник-менеджер и 201 представитель творческой интеллигенции. Значения энтропии распределений составили в «АиФ» – 0,489 по всем и 0,509 только по заполненным группам, в «НГ» – 0,259 и 0,299 соответственно. Плотность распределения по группам носителей мнений вокруг властной вертикали приближается к предельно тотальной. При этом читатель может оценить глубину заявлений ведущих политических деятелей о том, что страна выходит на уровень новейших технологий, на фоне абсолютного исчезновения из информационного ряда ведущих масс-медиа группы ИТР (одним языком высокие технологии не создашь).

В общем, картина проясняется. Если структура населения по роду занятий в целом остается прежней, то вот структуры субъекта деятельности в масс-медийном поле и структуры субъекта мнения, навязывающего политику или ее флер, резко изменились. То, что картина выражения мнений «четвертой властью» напоминает суицидальный гамлетовский монолог, несомненно. Три важных вопроса при этом, правда, остаются.

1. Что думало при этом само население?

2. Каков объективный механизм выявившейся метаморфозы?

3. В чем состоят иллюзии власти и населения.

Вернемся к первому таганрогскому исследованию.

Профессиональные и трудовые ориентации людей с 1968 по 2004 гг.

Предпочтения по видам труда

В этом исследовании профессиональной ориентации населения Таганрога в 1967/68 гг., а также в исследованиях 1990/91 гг. (Всесоюзном) и 1994 г. в Касимове и 2004 г. в Москве были заданы одни и те же вопросы о трудовых предпочтениях населения: «Какой труд Вы предпочитаете – в городе – на селе, физический – умственный, руководителя – рядового?» С 1990 г. прибавилась еще одна пара: «творческий – исполнительский?». Разберем состояние умов сначала по трем парам за период с 1967/68 по 2004 гг., а затем по четырем парам за последние 15 лет. При этом, несмотря на то, что некоторые массивы насчитывают около 1000 или 10 000 документов, мы произведем расчеты на каждые 100 человек.

Уже из данных табл. 6.1 видна тенденция ориентации взрослого населения на умственный труд горожанина с преобладанием предпочтений в Таганроге 1968 г. и особенно в Москве 2004 г. на руководящую должность. Лишь в 1990/91 гг. в стране в целом и в подвыборках преобладает ориентация на умственный труд горожанина-рядового. Здесь же наблюдается всплеск ориентации на сельский физический труд рядовым (темная заливка). Это соблазн фермерством, который гаснет уже в 1994 г., что видно на примере касимовцев. За 15 лет сокращается доля ориентированных на физический труд рядовым в городе в промышленных городах, которая колеблется от почти трети в Москве 1990/91 гг. до менее одной пятой в Москве 2004 г. Три группы (примерно две трети в составе которых постоянно ориентированы на умственный труд в городе, а одна треть, сузившаяся уже к 1994 г. в Касимове и к 2004 г. в Москве до одной пятой, – на физический) составляют в Таганроге 1967/68 гг. 82 %, в СССР 1990/91 гг. 69 % (в Москве в это время 81 %), в Касимове 1994 г. 89 %, а в Москве 2004 г. – 88 %. Очевиден рост предпочтений на сферу вторичного перераспределения результатов труда, а в Москве особенно на «эффективность» в этом деле руководящих должностей. Отметим резкое отличие в этом касимовцев 1994 г., «не рвущихся к власти». При этом даже на этом узком поле предпочтений в 8 клеток, значения энтропии общей, возрастая от довольно неблагополучного по устройству на работу Таганрога 1968 г., до предельных к 1990/91 гг. (исключая «дальновидных» москвичей), резко падают к 1994 и 2004 гг.(значение экспериментальной энтропии у москвичей 2004 г. 0,740)