Среднее число сообщений, читаемых в день из газет выявлялось нами в 1968, 1977, 1991 и 2004 гг. Оно сохраняется постоянным: около 23 сообщений вдень среди тех, кто берет в этот день в руки газету. Среднее физическое время, эквивалентное затратам на чтение этих 23 сообщений, выявлено нами в исследовании «Правда»-77» – 38 минут. В Пскове 1986 г. вдень интервью газету читали 41,3 % жителей. Псковское исследование дает время затрат на ежедневное чтение сообщений «в среднем» 39 минут в сутки на человека. В 1993 г. аудитория газет составляла в России 87,8 %, но в день замера бюджетов времени какую-либо из газет читало только 21,8 % аудитории. Но среднесуточное время чтения газет, при возросшем чтении в транспорте, достигает уже 57 минут, т. е. почти на 20 минут больше, чем потребно для 23 сообщений. С одной стороны, кажется, что рынок сообщений ведет себя так же, как и рынок товаров и услуг. При резком сокращении в два раза сегмента рынка возрастает интенсивность потребления. Потребность концентрируется на более узком поле, временно усиливаясь, прежде чем расплыться в аморфную массу. Это можно принять, но с оговоркой. Во всех случаях замера реального чтения сообщений мы имели дело только с содержательной информацией, не принимая во внимание рекреативные и утилитарные материалы – рекламу, связанную с духовным и материальным потреблением, художественные произведения, шаржи и т. п. В 1993 г. это ограничение не учитывалось, а количество рекламы в газетах начало возрастать. Вопрос этот требует детальных исследований на временной шкале.

Однако независимо от этого уменьшение удельного веса ежедневно берущих газету в руки, говорит о сужении ареала приема печатных сообщений. Рассмотрим общую структуру этого приема в динамике с 1968 по 2004 гг.

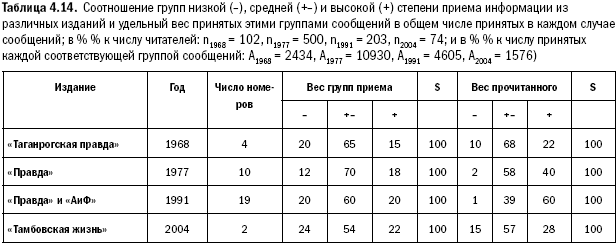

В табл. 4.14 показаны соотношения структур аудиторий и удельных весов принимаемых каждой из разнящихся по активности групп аудиторий сообщений из общего числа принятых за день. В первой главе мы говорили об общественно необходимом для социальной ориентации населения времени. На эту ориентацию требуется не только определенное число минут, при превышении лимита которых объемы принятой информации начинают снижаться. Требуется и определенное содержательное соответствие сообщений фундаментальным и оперативным потребностям аудитории, которые большинство реципиентов не осознает либо осознает слабо или в терминах, не имеющих ничего общего с журналистской проблематикой. Ниже, однако, показано, как меняются структуры аудитории газет и принятых ею потоков в зависимости от числа печатаемых сообщений и уровня изданий при постоянной среднего числа прочитанных материалов.

В табл. 1.11 и 1.12 мы показывали составы групп различной активности в аудиториях исследованных газет. Напомним, группы различной степени активности в информационном приеме «низкой», «средней», «высокой» были рассчитаны на основе стандартного отклонения от среднего числа принятых в день сообщений. Оно везде и всегда одинаково – около 23 сообщений. Однако в 1968 г. читателю предлагалось до 42 сообщений на четырех полосах, в 1977 г. – уже от 60 до 80 сообщений на шести полосах, а в 1991 г. «АиФ» и «Правда», аудитория которых принята в таблице за основу, предлагали уже более 100 сообщений в день. С 1991 по 1994 гг. рынок центральных газет рухнул (в Касимове 1994 г. и в Питере 1999 г. лишь по 52 % жителей читали газеты). Однако за счет региональной прессы аудитория газет расширилась снова до трех четвертей взрослого населения. «Тамбовская жизнь» 2004 г. близка по числу публикуемых содержательных сообщений (без скрытой и явной рекламы) к объему информационного потока «Таганрогской правды» 1968 г.

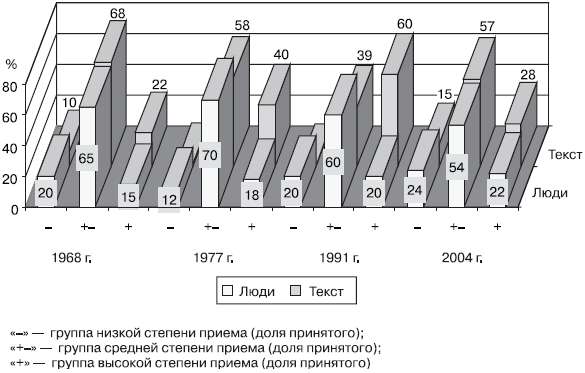

Рис. 4.7. Представление таблицы 52 в графическом виде

Что отметить в построенной картине, прежде чем перейти к анализу информационного потока по его содержательным характеристикам на фоне информированности населения и его, населения, отношения к отражаемой реальности и к «отражающим» элементам? Главное: за прошедшие 36 лет массовая коммуникация в форме такого средства, как газеты, совершила один полный цикл перехода к элитарной и снова к массовой. Видно, что соотношение групп по степени активности приема не меняется в зависимости от издания или от времени. Мы, кстати, не стали разделять аудитории «АиФ» и «Правды», так как прием информации из этих двух «враждебных» каналов в 1991 г. по интенсивности одинаков. В анализе приема конкретных характеристик текста мы эти каналы разделим. А вот по удельному весу принятых сообщений в общем числе прочитанных видно, как переполнение канала ведет к элитарной коммуникации: 18 % всесоюзной аудитории «Правды» принимает в 1977 г. 40 % всех принятых сообщений газеты, тогда как 12 % этой же аудитории «пользует» лишь 2 % от этой «товарной» массы. Не лучше обстоит дело и с партийной и с демократической прессой в 1991 г. 20 % аудитории «АиФ» и «Правды» принимает 1 % всех принятых сообщений, а равная часть аудитории (20 %) «заглатывает» аж 60 % от всего прочитанного страной. Впервые наблюдается картина, когда «средняя часть аудитории» в 60 % принимает всего лишь 39 % всего захваченного чтением потока текста. Конечно, так долго продолжаться не может. Это противно социально предопределенной человеческой природе. Дело за малым – за подъемом цен на бумагоносители сообщений, и вот уже рынок газет обваливается, а в целях пропаганды вся Москва облагодетельствована «бесплатными» изданиями по подъездам. В настоящее время на очереди такой же метаморфозы стоит телевидение, но мы несколько забегаем вперед, так как здесь будут работать другие факторы, которые еще нужно достойно представить.

В целом, однако, заметим, что «либерально-консервативный» период, начавшийся с падения ельцинского режима, де-факто скончавшегося после дефолта, но продержавшегося с «хорошей» миной де-юре до миллениума[108], поставил дисбаланс «смутного» времени в приеме информации на место. Выдержали региональные издания с матерыми редакторами, съевшими в политике и в хозрасчете волка с шерстью еще в советское время. Однако последствия «элитарности» массовой коммуникации, результаты резкого сужения потока принимаемой информации у широких слоев населения и пика приема у малой части аудитории имеют последствия и в устанавливающихся сейчас характеристиках аудитории.

Теперь, зная общий фон образа жизни населения в рассматриваемые годы, догадываясь об общей модели «пульсаций» полей обмена в пространственной фигуре социальной системы, зная, что социальные группы «видят» общественный мир сквозь призму форм своей жизнедеятельности и превращенных форм сознания, можно перейти к важнейшей проблеме производства и соотношения оперативных и фундаментальных рядов практического сознания людей. Для этого в главе 5 мы рассмотрим элементы информационного ряда, предлагаемого населению, информированность людей, прием различными слоями населения элементов содержания текста в разные периоды и согласие с суждениями прессы или их отрицание. Мы увидим не только два фундаментальных ряда информации – знаковый и нейтральный, – но и два фундаментальных типа функционирования текста в общественной системе – интенциональный, в терминологии Т. Дридзе, и практический образно-чувственный. Наконец, рассмотрев характер взаимодействия органов власти и населения, содержание потоков прямой и обратной связи между ними, мы построим области формирования отношения к социальным институтам, отвечающим за управление общественной системой и баланс обмена результатами человеческой деятельности. Это и есть основные темы следующих глав книги.

Часть II

Отражение реальности в информации и в сознании населения

Глава 5

Население и информационные средства у карты мира

Общая картина приема международной информации в динамике

Тридцать лет назад мы установили, что чем глубже аудитория погружена в социальную реальность, освещаемую СМИ, тем сильнее работает правило: интенсивность приема сообщений пропорциональна адекватности отражения в элементах содержания сообщений глубинных жизненных интересов читателей. Попутно тут имели место такие факты.