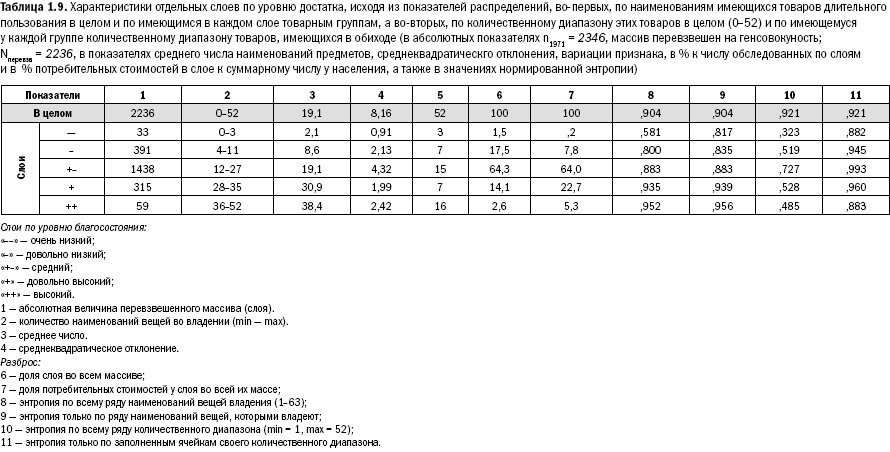

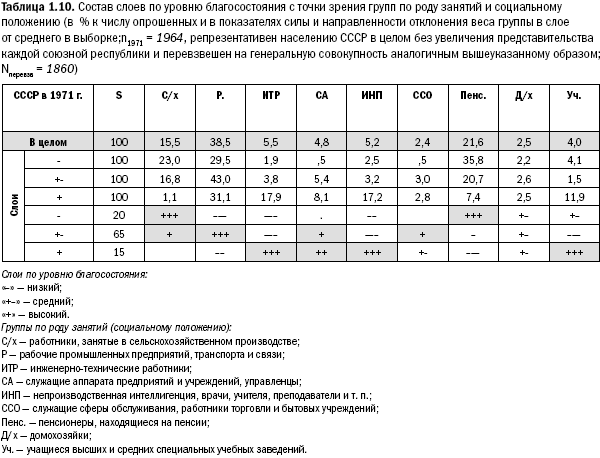

Показатели энтропии в слоях по уровню благосостояния очень похоже варьируются на аналогичные показатели активности в информационной и общественно-политической подсистеме. Это значит, что существует социально предопределенный «стандарт» количественно-качественных сочетаний в предметном мире людей, вызванный попаданием их в определенный ареал пространственно-временной фигуры социальной системы. Дифференциация по богатству существует даже в обществе с ненасыщенным товарами рынком и низкой степенью товарного покрытия денежной массы у населения. Пятая часть населения (19 %) имеет в обиходе лишь 8 % вещного мира бытовой среды, в то время как 17 % населения (меньшая часть) присваивает себе 28 % этой «вселенной». Второй важный вывод следует из табл. 1.10, где видно долю в этих слоях групп по роду занятий и социальному положению[26].

Наиболее сильная деталь – явное совпадение уровня благосостояния социально-профессиональных групп, полученное в масштабах страны с глубиной включенности этих групп в общественно-политические и информационные формы жизни, выявленной в первом таганрогском проекте[27]. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона признаков «достаток» и «род занятий» в табл. 1.10 – 0,469 («хи-квадрат» = 408,898), Крамера – 0,332, а признаков «достаток» и «образование» 0,447 и 0,316 соответственно (при «хи-квадрате» 371,993)[28]. Уровень образования больше связан с процессами духовного производства, однако очевидно, что слои, связанные с умственным трудом, управлением и регуляцией процесса обмена результатами труда присваивают себе больший удельный вес этих результатов, чем слои, создающие материальные ценности. Это происходит в обществе, где обмен результатами труда, во-первых, достаточно сбалансирован, а во-вторых, где рынок еще недостаточно покрывает развившиеся потребности и платежеспособный спрос населения.

Можно, конечно, сопоставить активность не только в данных контурах присвоения форм жизни, но и в остальных (досуга, трудовой, межличностной коммуникации, воспроизводства населения), сопоставить эти картины между собой и с информированностью в разных областях культуры и социальной жизни, с оценками различных параметров деятельности власти, самого населения, журналистов. Все это мы сделаем позже, рассматривая поведение населения страны и социума в целом, а пока покажем, как работают количественные показатели во времени.

Константность параметров во времени

Если начинать от показателя уровня благосостояния, к динамике которого мы вернемся в соответствующем разделе описания подсистемы материального потребления, то надо отметить начало его роста в 80-е гг. Так, в сельской местности число товаров длительного пользования на одного сельского жителя (по сопоставимой за 27 лет группе в 15 товаров) изменялось следующим образом: 1971 г. – 5,5, 1981 г. – 5,5, 1991 г. – 8.6, 1997 г. (осень за год до «дефолта») – 9,6. Вес владеющих автомашиной среди семейных сельских жителей последовательно рос соответственно названным годам: 1 % – 11% – 20% – 36%. В слое «богатых» сельских жителей эта картина еще ярче: 4% – 36% – 59% – 84%, в слое «бедных»: 0 % – 1 % – 1 % – 7%. Итак, все семейное село к 1998 г. достигло по автомобилям уровня «зажиточных» образца 1981 г., а «бедные» едва перешагнули уровень «зажиточных» 1971 г. Но данный показатель (машины) – частный качественный показатель. В целом распределение относительно среднего числа остается устойчивым, богатые становятся богаче и их становится меньше, бедные становятся беднее и вымирают, а середняки растут из «холма» в «горный пик», землетрясение – впереди[29].

Вернемся, однако, к средствам массовой информации. Во введении было упомянуто, что удельный вес абсолютной «не-аудитории» СМИ остается на протяжении почти 40 лет величиной одного порядка. Конечно, аудитории отдельных средств изменили свои объемы, и значительно, но не катастрофически[30]. Исчезли средства массовой устной пропаганды, но агитация стала более массовой, перебазировавшись на телеэкраны и в музыкальные передачи, полиграфия нынешних предвыборных листовок вызвала бы зависть прежних революционных агитаторов (о метаморфозах форм общественно-политической деятельности до времени умолчим).

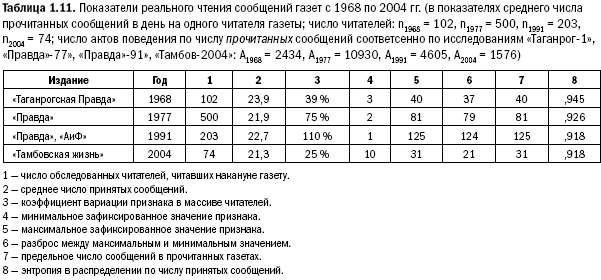

Но вот что интересно. В 1968, 1977, 1991, 2004 гг. мы исследовали реальное чтение разных газет населением. Оказалось, что ежедневно к газетному листу обращается около 40 % читающей массовую прессу публики. И вот среди этих читателей среднее число сообщений на одного читателя, как уже указывалось, оказалось постоянным.

Данные таблицы позволяют вычислить общую массу сообщений, принимаемых в разные годы из разных каналов их аудиториями. Тиражи «Таганрогской правды» 60-х гг. – 50 000 экземпляров, «Правды» 70-х гг. – 10 млн, «АиФ» 1990 г. – 33 млн, «Правды» 90 г. – около 7 млн, «Тамбовской жизни» в 2004 г. – 10 – 12 тыс. экземпляров в день. Общий объем аудиторий газет, как показывают опросы, всегда удваивается за счет семейного приема информации, читают газеты вообще в два раза больше людей, чем тираж выбранного издания. Но каждый день номер читает лишь 40 – 50 % постоянной аудитории. Это элиминирует эффект семейного удвоения тиража. Таким образом, без большой ошибки можно, умножив тираж на среднее число читаемых из номера сообщений (22 – 24), получить и суммарную массу прочитанных сообщений и общие затраты времени на присвоение содержания сообщений в день. Бюджеты времени и Всесоюзные исследования говорят о 25 – 38 минутах на 23 сообщения (средняя арифметическая – 35 минут, мода и медиана – 25, средняя гармоническая – 25). Учтем также, что «АиФ» – еженедельник. Итак – 50 000 x 23 = 1 150 000 человеко-сообщений (25 тыс. человеко-часов), 10 млн x 23 = 230 млн человеко-сообщений (около 5 млн человеко-часов), 7 млн x 23 = 161 млн человеко-сообщений (около 3,5 млн человеко-часов), 33 млн делим на 7 дней, умножаем на 23 и получаем около 110 млн человеко-сообщений (около 2,5 млн человеко-часов) в день, 10 тыс. x 23 = 230 тыс. человеко-сообщений (около 5 тыс. человеко-часов). Все объемы принятой информации разные и совершенно несопоставимые. Абсолютные величины затрат времени на прием информации разных каналов просто нельзя сравнивать. Но средняя – одна и та же на протяжении почти четырех десятилетий[31]. Следовательно, относительная величина времени, общественно необходимого для приема социально организованной информации из газетных печатных изданий у читающей публики константна[32].

Распределение относительно этой средней меняется в зависимости от интенсивности информационного потока в той степени, в которой этот поток превышает, соответствует или не достигает порога социально системного времени, кристаллизуемого всеми видами деятельности для данного вида. Естественно, что в индивидуальном поведении причинно-следственные факторы этого явления выделить невозможно. Статистика же массового поведения проявляет общественную физиономию наверняка. Так, уже в аудитории «Правды» 1977 г. создавался менее плотный и эффективный поток информации, чем в «Таганрогской правде» 1968 г. Об этом говорит разброс значений признака, падение показателя нормированной энтропии, увеличение коэффициента вариации при практически той же средней. Рынок сообщений предлагал 81 сообщение вдень, и аудитория «не справлялась» с приемом. Еще более разреженный поток присвоенных сообщений виден в общей аудитории «АиФ» и «Правды» в 1990 – 91 гг. Плотность потока пропаганды на реципиента достигает 125 сообщений в день. Распределение выходит из рамок нормального. Возрастает дисперсия, коэффициент вариации по числу читаемых материалов превышает 100 %, энтропия падает, активность приема сосредоточивается в узкой области средней детерминанты в связи с селективной ролью сознания в информационном потоке, превышающем количественный порог времени для приема (чистый случай перепроизводства). Любопытно другое. Крайне полярный случай дает тот же показатель энтропии через четырнадцать лет при очень плотной, похожей на ситуацию с аудиторией «Таганрогской правды» в 1968 г., картиной приема информации через «Тамбовскую жизнь». Здесь как раз «бедный» рынок сообщений, отражающих социальную жизнь, и концентрация возле временной детерминанты происходит из-за менее плотного потока информации. Тут 31 сообщение вдень, порой газета выходит с 9 – 12 содержательными сообщениями, будучи заполняемой с целью выживания рекламой. Читающей публике некуда деться. Фетиши товарного мира привели к еще большей стандартизации социальной жизни, чем пресловутый «тоталитарный» режим, и плотность распределений возрастает, потому что рынок социальных сообщений предельно узок.