Рис. 2.13. Сопоставление «волн» разниц в числе форм межличностного общения, с одной стороны, и объема форм ценностей, с другой, в возрастах от 22 до 68 лет в лонгитюдном исследовании москвичей в 1980-85 гг. (шкала возраста попарная; на данных табл. 2.15 колонки 9 и 11, средние нормированы, интерполяция произведена с помощью пакета SPSS)

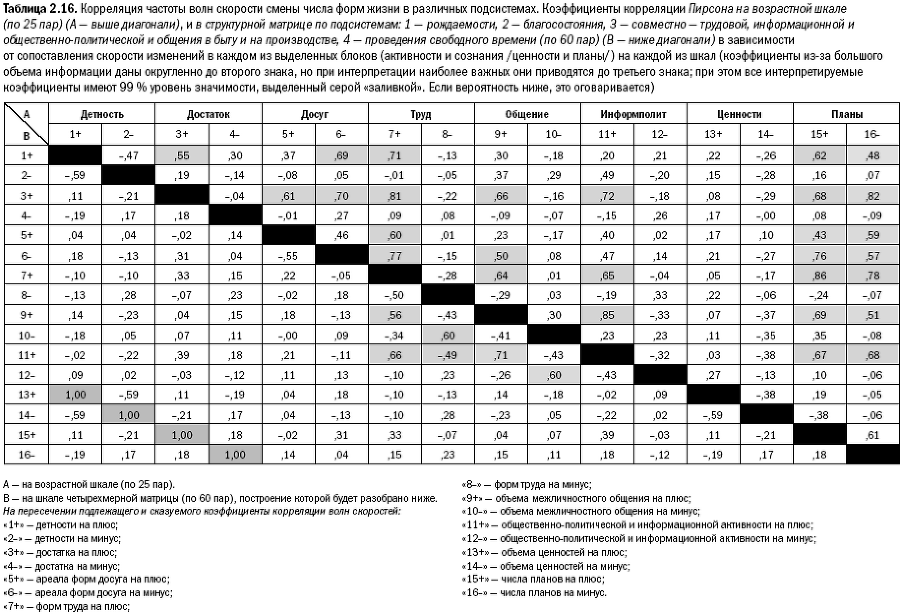

Результаты этой операции представлены в верхней части (А) корреляционной матрицы табл. 2.16.

Разберем сначала структурные связи потоков восходящих и нисходящих изменений в рамках подсистем, представляющих полюс «деятельность», а потом посмотрим на связи подсистем «деятельность» и «сознание» на возрастной шкале.

1. Фавориты положительных связей: «волна межличностного общения на плюс – волна информационной и общественно-политической активности на плюс» (+0,854), «трудовая волна на плюс – волна достатка на плюс» (+0,811), «волна информационной и общественно-политической активности на плюс – волна достатка на плюс» (+0,721), «волна детности на плюс – трудовая волна на плюс» (+0,710), «волна общения на плюс – волна достатка на плюс» (+0,660), «волна информационной и общественно-политической активности на плюс – волна трудовой активности на плюс» (+0,650), «волна общения на плюс – волна трудовой активности на плюс» (+0,640), «волна досуга на плюс – волна достатка на плюс» (+0,612), «волна трудовой активности на плюс – волна досуга на плюс» (+0,601), «волна детности на плюс – волна достатка на плюс» (+0,551). Эта связь замыкает корреляцию положительных возрастающих волн активности на возрастной шкале, причем она поляризована (+0,302) волной детности на плюс и достатка на минус (с вероятностью 85,8 %).

2. Пары-фавориты отрицательных связей: «активность в труде на плюс – ареал досуга на минус» (+0,772), «волна благосостояния на плюс – волна досуга на минус» (+0,701), «волна детности на плюс – волна досуга на минус» (+0,694).

3. Пары-фавориты полярных форм поведения: «скорость детности на плюс – скорость детности на минус» (-0,472, с вероятностью 95 %), «скорость досуга на плюс – скорость досуга на минус» (+0,459, с вероятностью 95 %). Это значит, во-первых, что в попарных возрастных группах идут встречные потоки уменьшения и увеличения активности освоения форм досуга, дающие положительную корреляцию, а во-вторых, что процесс рождаемости наиболее резко поляризован нормами детности. Первое говорит о более высокой частоте перехода с одного вида деятельности на другой в подсистеме свободного времени, второе – о наибольшей глубине дифференциации именно в области процесса воспроизводства населения. И то и другое свидетельствует, что основные возможности выбора населением форм присвоения резервов времени находятся в нашем обществе в этих двух подсистемах деятельности.

Но об этом же говорят и пары фаворитов отрицательных связей, где процесс возрастания трудовой активности, скоростей увеличения благосостояния и детности жестко связывается с падением скорости освоения общественных форм свободного времени. Обратим также внимание на поляризацию пар «скорость увеличения достатка – скорость увеличения или уменьшения досуга». Связь и там и там велика, что свидетельствует о дифференциации по этому параметру.

Положительные связи свидетельствуют о близости в пространственно-временной модели социума трудовой подсистемы и подсистемы межличностного общения, а также информационной и общественно-политической, которые, позволяя реализоваться трудовой активности, служащей средством достижения достатка и создания семьи, формировали в системе ядро для нормального развития при устранении явлений дисбаланса обмена результатами труда. Однако уже в это время третье место по связи с волной ускоренного роста достатка занимало продвижение по формам активности в идеологической подсистеме.

Подсистема потоков жизненных представлений и ценностей не имеет ярко выраженных корреляций с подсистемами деятельности на возрастной шкале. Стохастический характер процессов обмена размывает ее по возрастным группам. Во всяком случае через «фильтр» категории «возраст» связи волн здесь не просматриваются. Не то с жизненными планами. Очень четкая поляризация их практически по всем деятельностным подсистемам говорит о подвижной и быстрой реакции людей на изменяющиеся контуры реальности, проявляющейся и сквозь призму возрастных признаков.

Итак, первая часть задачи выполнена. Можно рискнуть воспроизвести морфологическую структуру социальной системы, своего рода кристаллическую решетку пространственно-временной конфигурации, в которой висит вся масса деятельности по обмену свойствами и способностями индивидов.

Подсистемы обмена деятельностью как метрики конфигурации

Корреляции скоростей изменений различных подсистем

Выделим на основании корреляций на возрастной шкале четыре подсистемы деятельности, разбив каждую на три степени активности в ней индивида (на те степени, надежность которых уже апробирована):

1) воспроизводство населения (не имеющие детей до 18 лет, имеющие одного ребенка, имеющие двух и более детей до 18 лет);

2) материальное состояние (низкий, средний, высокий уровень благосостояния по числу товаров длительного пользования, имеющихся в распоряжении);

3) трудовая, общественно-политическая и коммуникативная активность как единая в то время система тесно связанных с друг другом социальных институтов (низкий, средний, высокий уровень активности во всех трех подсистемах деятельности);

4) свободное время, досуг – подсистема «оперативной» реинтеграции своих затрат в других формах деятельности (низкая, средняя, высокая активность).

Расположив три степени активности первой подсистемы и разделив каждую при этом на три аналогичных степени второй подсистемы, мы получим 9 групп в «подлежащем» матрицы. Девять аналогичных групп по двум другим подсистемам расположим в «сказуемом» матрицы. Мы получаем четырехмерное социальное пространство в 81 клетку на одном и том же массиве одних и тех же людей с интервалом в 5 лет. Заполненность матрицы в 1980 и 1985 гг. покажет: устойчивость структуры через тождественность заполнения и через число оставшихся в своих ячейках людей, связь матриц через скорости перехода, плотность социального пространства в этой кристаллической решетке через нормированную энтропию, близость различных подсистем через ранговую корреляцию структур распределения индивидуумов и масс их деятельности и скоростей перехода в этой кристаллической решетке.

Замечу, что мы проработали для анализа не одну, а три матрицы с различными комбинационными наполнениями и подлежащего и сказуемого. В двух из них было по 81 ячейке (9x9 = 81), в одной, где сфера труда была взята четырьмя степенями с нулевым показателем было 108 ячеек (9x12 = 108). В двух из них заполненными оказалось в 1980 г. в первой 65, во второй 66, а в 1985 г. соответственно 63 и 65 ячеек. В матрице из 108 ячеек оказались заполненными в 1980 г. 82, а в 1985 г. 83 ячейки.

Заполняемость фиксируется в пределах от 76 % до 81 % от предельного числа ячеек. Мы выбрали для представления и корреляций тех же волн скоростей, что и на возрастной шкале (табл. 2.16) вторую из «малых» матриц по причине ее относительно большей устойчивости, хотя общие показатели по всем трем структурам довольно схожи (табл. 2.18 и 2.19). При этом, конечно, понятно, что уже эти эксперименты требуют детального описания в отдельной книге с приведением протоколов обсчета. Здесь все-таки надо коснуться темы выбора кристаллической решетки в первом представлении. Дисбаланс общественно необходимого времени с подсистемой «воспроизводство населения» очевиден. Подсистема благосостояния выделяется традиционно. Подсистема досуга сама выделяется характером амплитуды своей волны на возрастной шкале и предположительно большей частотой или более короткой длиной волны смены количества форм жизни. Три подсистемы – «труд», «прямая и обратная информационные подсистемы связи органов управления и населения и общественно-политическая деятельность», «межличностное общение» – были сильно взаимосвязаны в формах существования производственных и территориально-производственных агломераций. Посмотрим пока на систему так. Потом можно и по-другому.