Можно задать вопрос: «А что, собственно, изменилось в самой политической деятельности Яковлева?» Ведь каким он был, таким и остался. Но общественное мнение резко изменилось только из-за смены места политической фигуры. В нашей политической, не сказать дурного слова, культуре «не человек красит место, а место красит человека». И в этом случае политика превращается в товарно-денежные отношения, а сама политическая фигура становится товаром, обменивающимся на соответствующие формы прибыли. Поразительна и высокая оценка Алферова. Конечно, по информированности о нем населения он не сравним по весу с Лужковым. Дела в Москве не так уж хороши, да и в стране по сведениям СМИ и по пустым карманам тоже не ахти. Но 87 % ставят оценки главе государства, 86 % – московскому мэру, а Алферову – лишь 37 % массива опрошенных. Но все, кто их поставил, дают этим трем фигурам предельно возможные отклонения (не считая, конечно, Чубайса и Ельцина; но про этих у опрошенных другой сказ). Так что мы видим в оценке политиков явно выраженные превращенные формы сознания – хоть и плохо, но как бы хуже не вышло. Здесь россияне предполагают, исходя из богатого исторического опыта, что любые политические перемены могут быть только к худшему, а потому крепко держат «синицу в руках», не обольщаясь «журавлями в небе», о которых сладкозвучно поют сирены симфонической поэмы «От мрака к свету». Политаппликатура к этой поэме писана бесподобно. Альтернативой всему этому в массовом сознании и выступает человек умный, лауреат Нобелевской премии, и 37 % опрошенных видят в нем возможность реализации разумной властной политики в интересах людей. Но вспомним рис. 8.17: именно низкоинформированные группы завышают, а высокоинформированные занижают оценки деятельности политиков в целом. Власть стоит между Сциллой интеллектуалов и людей с достатком, ругающимися по поводу цен на бензин, и Харибдой охлоса с дубиной, если не оправдает его надежды.

Конечно, возникает искушение просмотреть колебания оценок отдельных политиков в зависимости от уровней благосостояния, информированности и т. п. Но, во-первых, это тема самостоятельной работы, во-вторых, к ней надо привлекать данные об информированности о деятелях культуры (вот где гуляй-поле для планирования рынка книжной продукции), в-третьих, это отвлечет нас от центральной темы этой главы. Информированность информированностью, но без решения проблем ее роль становится промежуточным передаточным механизмом выработки отношения к агентам информационных процессов и стратегических решений в обществе.

Даже высокая информированность не гарантирует, как в прошлой, сикось-накось работавшей и разрушенной, общественной структуре, автоматической поддержки действий власти, а уж круг нынешних революционеров от чиновничества узок и «от народа они далеки: чем дальше, тем страшнее».

Информированность, отношения и взаимодействие

Динамика взаимодействия в разных каналах связи власти и населения

Уже к началу 80-х гг. была построена картина влияния характера контактов населения с органами местного управления на контуры изменений отношения людей к власти. Однако проверить ее удалось на достаточно статистически представительном материале лишь в 1990/91 гг. Картину эту стоит рассмотреть и сейчас. И не только в связи с тем, что некоторые политики уж очень уповают на информационную терапию реакций населения при задержке решения его, этого населения, жизненно важных проблем, но и по другой причине.

Дело в том, что многие каналы и средства коммуникации и местные органы власти стремятся сейчас побудить жителей районов, читателей, зрителей высказывать мнения по тем или иным проблемам. Появились телеопросы. Власть остро нуждается в информации о реакциях населения на ее действия. Появились предвыборные агитаторы, проводящие от имени «управ» и «префектур» опросы и агитацию. Работают все каналы информации, действовавшие в советское время, кроме собраний трудовых коллективов, заменяемых в законе о местном самоуправлении «сходами». Однако собрания и митинги по месту жительства сплошь и рядом проводятся против чиновничьего произвола. Другое дело – какова роль властей в этом «информационном» обмена. И вот тут-то бессмертный проект «Общественное мнение», информация которого сопоставима с делами 1990/91 гг., кое-что проясняет. Он очень четко показывает, что, несмотря ни на какую информированность, власть сама продолжает рыть в глазах населения себе же могилу собственными действиями. Рассмотрим положение в контуре информационного обмена между местными властями и населением через каналы выражения общественного мнения, постановки важных социальных проблем перед органами власти в 1969 и 1990/91 гг.

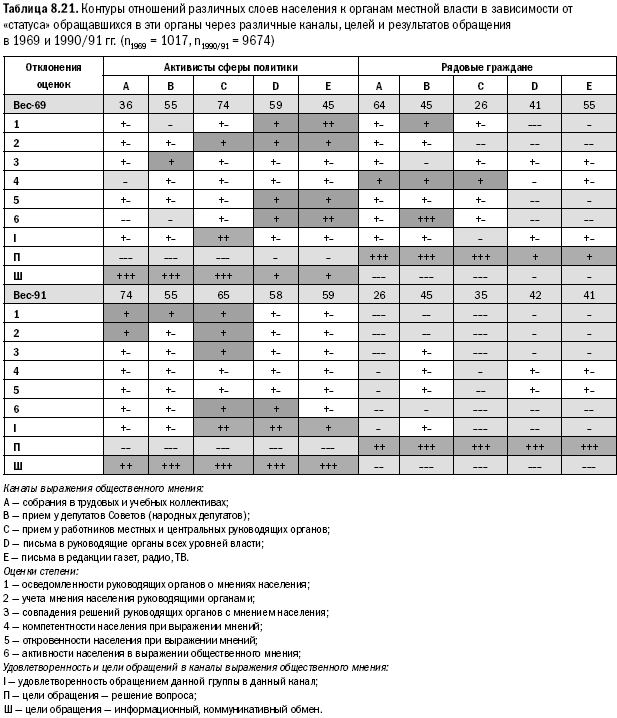

В таблице 8.21 выделены пять каналов: собрания в трудовых и учебных коллективах, прием у депутатов, прием у работников местных и центральных руководящих органов, письма в руководящие органы всех уровней власти, письма, обращения в редакции газет, радио, ТВ. Как до 1969 г. в Таганроге, так и до 1991 г. в стране в целом:

1) все обратившиеся в местные и центральные органы власти, в редакции, выступившие на собраниях в течение последних двух-трех лет, были разделены на рядовых граждан и политактивистов, лиц, выполняющих определенные идеологические или политические функции;

2) были дифференцированы цели обращения: решение вопроса – информационный, коммуникативный обмен;

3) была рассмотрена удовлетворенность обращений граждан в зависимости от статуса канала и в корреляции с целью обращения и удовлетворенностью;

4) в связи с этим были рассмотрены отклонения оценок гражданами в положительную и отрицательную сторону параметров информационного контура «население – органы власти».

Эти параметры мы уже освещали при анализе связи их оценок с информированностью населения. Но теперь мы взяли только шесть из них: три относятся к деятельности власти и три – к деятельности населения. Это «осведомленность власти о мнениях населения», «учет властью мнений населения», «совпадение решений власти с мнением населения», с одной стороны и «компетентность», «откровенность» мнений населения и «активность населения в выражении своих мнений». Динамика полученных картин за 22 года и отражена в табл. 8.21.

1. За предшествующие опросу два-три года в органы власти и редакции СМИ всех уровней обратилось 62 % населения города к 1969 г., 55 % населения страны к 1981 и 40 % к 1991 гг. (см. табл. 3.6).

2. В 1969 и 1991 гг. мы разделили всех обращавшихся на политактивистов, людей, занимавших руководящие должности или активно выполняющих общественную работу и рядовых жителей. Оказалось, что их соотношение среди обращающихся в тот или иной канал коммуникации между населением и органами власти практически не изменилось, кроме как среди выступавших на собраниях в производственных коллективах[221].

3. Группы, по статусу обращающиеся во все информационные каналы, резко дифференцируются по целям обращения и по степени удовлетворенности. Рядовые граждане в обращениях к власти тяготеют к решению вопроса по существу: их интенция – снятие социальной проблемы за счет действий власти. С годами эта тенденция становится все очевиднее. Политактив, обращаясь в органы власти, тяготеет к коммуникативным функциям. Именно здесь текст функционирует как знак отношений: себя показать, людей посмотреть, сказать «я ваш, предан всей душой» и т. д., и т. п. Удовлетворенность обращением у политактива тем выше, чем выше знак отклонения веса обращений с коммуникативными целями. И наоборот, у рядовых граждан при возрастании доли обращений по существу – решить вопрос – наблюдается рост доли неудовлетворенных «ходоков во власть».

Теперь можно рассмотреть и положение с оценками информационного контура «население – власть». Тут-то и возникает прелюбопытное явление, четко поляризующее рядовых и активистов в обращениях практически во все информационные каналы по оценкам и власти, и населения. Начнем с Таганрога, так как там картина «поизящнее», чем откристаллизовавшаяся фигура по стране.