2. Отдельные исследования, часто объединенные в единые массивы, как это упомянуто во Введении и описано в Приложении, интерпретируются теперь с точки зрения последних результатов анализа. Очевидно, что социальные карты и слепки деятельности, которые приведены в данной главе для представления применяемых подходов, а также обнаруженные ранее зависимости, совершенно иначе будут интерпретироваться и пониматься после анализа последних результатов, представленных в главе 2. Даже постоянство среднего числа принятых сообщений за 40-летний период получает совершенно неожиданное освещение после получения фигуры пространственно-временной конфигурации социальной системы и рассмотрения развертки поведения системы на временном ряду.

Все данные, зависимости и геометрические фигуры, представленные в книге, получены с помощью упомянутых выше статистических пакетов: «SPSS» от 6.0 до 12.0, двух версий программ «TableCurve 2D» и «TableCurve 3D»[46].

Глава 2

Пространственно-временная конфигурация социума

Вектор и скорость изменений в общем поле социальной среды

Статистические предпосылки константы на макроуровне

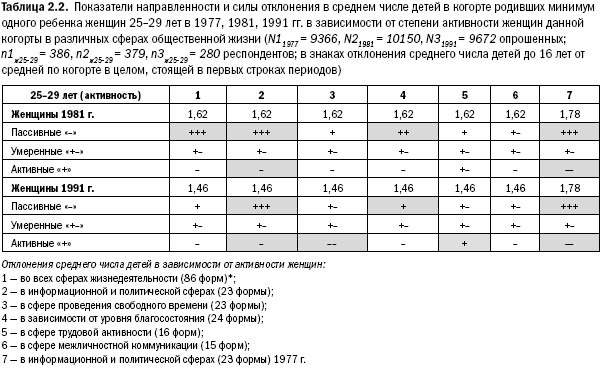

Проясним возможности сопоставления активности в различных подсистемах и выявления присущих нашему обществу областей дисбаланса времени в обмене результатами деятельности. Втабл. 2.1, часть которой создана еще в 1978 г., показан такой дисбаланс между рождаемостью и степенью активности женщин в информационной и общественной деятельности.

Данные говорят, что в масштабах нашего общества в целом затраты времени в самой плодовитой когорте женщин в процессе замещения поколений через воспитание примерно одного ребенка были в 70 – 80-е гг. эквивалентны времени затрат на включенность примерно в 10 институционализированных форм общественной жизни.

Здесь стандартное отклонение выступает мерой разброса затрат времени по активности людей в тех или иных формах обмена деятельностями от основной массы, сосредоточенной в типической комбинации форм предметно-институциональной структуры социальной системы. Эта структура выступает здесь в качестве кристаллической решетки «предметно закрепленных общественных сил» (Мамардашвили), в «полях тяготения» которых развертывается обмен свойствами и способностями индивидуумов. Среднее время для обмена свойствами с целью коллективного воспроизводства жизни в социальной системе в цикле замещения поколений при совместном мирном сосуществовании трехпоколенной структуры должно быть очень устойчивым и диктовать разброс по формам системы в целом и различных подсистем, близкий к нормальному[47]. Обмен носит предметный характер и, следовательно, масса его актов распределена по нормальному закону в силу своей колоссальной величины и исторически бесконечного атрибутивно, но конкретной эпохой ограниченного разнообразия форм социальной жизни. Поэтому в отдельно взятой выборке массовое явление должно отразить свойства этого обмена. С другой стороны, распределение индивидуальных временных затрат на обмен имеет нижний предел в виде времени, общественно необходимого для физического воспроизводства «индивидуальной» и в то же время общественной, родовой жизни. Без живой, развивающейся и реально свободной в выборе действий личности система мертва, а для нормального замещения поколений, при прочих равных условиях достигнутых к определенному моменту цивилизацией, необходим минимальный уровень рождений в 2,6 ребенка на семейную пару[48]. Здесь объективно фиксируется относительная величина времени, общественно необходимого для воспроизводства жизни системы. Если обмен не сбалансирован, то в различных подсистемах неизбежно выделяются очаги дисбаланса, которые мы пока увидели в соотношениях затрат на нормальное замещение поколений, и затрат на массовые формы производственной, информационной, общественно-политической и досуговой деятельности. Это противоречие между материальным и духовным производствами и воспроизводством населения, а на уровне дисфункций различных общностей – дисбаланс обмена между трудом и капиталом на полях общностей семья и производственная общность. И существо дела не меняется, будь последняя сельскохозяйственным или заводским коллективом, «семьей» бизнесменов или правительством, выступающим в качестве государственной корпорации по производству золотовалютных резервов, нефтегазовых потоков или казначейских билетов без гарантий обеспечения.

* При конструировании числа форм общей активности в целях экономии ряд однородных форм общественной работы и межличностной коммуникации объединялся.

В когорте 25 – 29 лет подсистемой, наиболее сильно дифференцирующей процесс рождаемости, является информационно-политическая, часть форм которой, с одной стороны, пронизывала трудовые коллективы, а с другой – представляла систему форм прямой и обратной связи и информационных потоков между населением и органами власти. Мы уже увидели, что эта подсистема представляла собой общественные формы массового идеологического процесса, включенность в которые была сильно связана с социальной стратификацией. Вне форм подсистемы в 1977 и 1981 гг. оставалось около 25 человек на каждую тысячу населения с избирательным правом, а в 1991 г. – 10 человек на 1000. Системных замеров нынешней ситуации нет, но некоторые исследования 1996 – 2004 гг. говорят, что, хотя эти формы и изменились и перешли на пространства других, более широких общностей, их социальное содержание и функции остались прежними. Клише-идеологемы сменили форму и знак, но не социальное назначение[49].

Характерными фактами к данным таблицы являются, во-первых, довольно высокая взаимная сопряженность степеней активности в указанной подсистеме форм с активностью в сферах досуга и высоким уровнем благосостояния и, во-вторых, некоторые мировоззренческие и психологические установки, выявившиеся при детальном рассмотрении групп с разной детностью[50]. Эти установки говорят о порожденном социальным развитием механизмов обмена и их регуляторов водоразделе родового и индивидуализированного мировоззрений. К 1990 – 91 гг. в младшем поколении до 32 лет женщины и мужчины с двумя-тремя детьми резко увеличивают трудовую активность; в табл. 2.1 об этом косвенно говорит «+» в пятой колонке. Но люди не знают, что их ожидает полное разрушение институциональных структур и форм жизни производственных коллективов и территориально-производственных агломераций. Их энергия на этом поле активности будет уничтожена[51].

Обратная связь активности в различных подсистемах нашего общества и репродуктивной активности населения – факт, установленный многими исследованиями. И, таким образом, если в 60 – 80-е гг. дисбаланс общественно необходимого времени фиксировался как противоречие между потребностями развития подсистем материального производства и воспроизводства населения – развитием мира вещей и нормального замещения поколений (между производственным коллективом и семьей, семьей и территориально-производственной агломерацией), – то теперь, после ликвидации институтов производственных общностей, этот дисбаланс уже не «стушеван» ничем и принял форму открытого антагонизма между воспроизводственными функциями семьи и государственной политикой в целом. Пенять больше не на кого, так как сук, на котором сидели, сами же в кураже и срубили. Индивид может рассчитать ресурс своего времени только в затратах на воспроизводство своей индивидуальной или родовой жизни. Объективно этот выбор поставлен так социальной системой. Возможность присвоения времени другого человека и тем самым обмен с ним свойствами и способностями сокращается в атомизированном обществе «свободного» индивидуализма. Но стихийно складывающийся баланс цикла жизни общественной системы отражается и чувствуется индивидуально. Широкие слои населения ясно видят бесперспективность решения проблем неадекватным социальным управлением и отвечают, чем могут. Они «свободны» на поле семьи – последней имеющейся в их распоряжении общности. Пронаталистская политика 80-х годов имела успех не только за счет резонанса с демографически структурно обусловленным подъемом детности (имевшим, кстати, место и недавно), но и потому, что она носила ресурсосберегающий характер для проявления своих общественных функций женщиной-матерью и мужчиной-отцом на семейном пространстве. Это очень хорошо видно из табл. 2.1, где у самой социально активной части когорты женщин 25 – 29 лет в 1981 г. самая высокая за 14 лет средняя рожденных детей. Этот «подъем» сработает потом в 2002 – 2004 гг., когда поколения, рожденные в стабильный период, сами начнут создавать семью. Однако в целом норма детности уменьшалась, и этот «частный успех» не принесет результата на общем фоне. Информационные средства будут в 2004 г. захлебываться в раже от восторженных сообщений о подъеме рождаемости, хотя это будет, во-первых, эхо пронаталистской политики начала 80-х, а во-вторых, реализацией последних по возможным срокам отложенных рождений старших когорт. «Повзросление» рождаемости свидетельствует о глубокой общественной социально-экономической разбалансировке, а вовсе не о долгожданном выходе из мертвящей стагнации.