Рис. 8.20. График отклонений от средней общей оценок состояния дел в разных сферах жизни и решения этих дел местной властью в Москве в 2004 г. (n = 131 опрошенный)

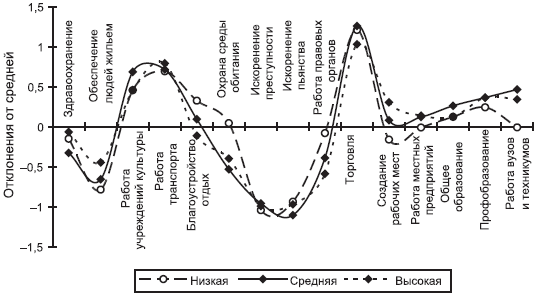

В общем московский контур похож на касимовский (ср. рис. 8.20 и 8.14). Разобьем московские графики на группы по степени информированности.

Теперь можно увидеть тождественность и различие в оценках состояниях дел в городе по различным проблемам и работы властей в различных по информированности группах опрошенных. Однако при оценках властей они дифференцируются резче, чем при оценке условий жизни. Конечно, у низкоинформированных снижены потребности в культуре, благоустройстве и отдыхе, более благоприятной среде обитания, а отсюда идет и более высокое отклонение оценок работы власти (см. соответствующие линии рис. 8.21 и 8.22). Но практически полное единство поляризации мнений по различным группам в вопросах здравоохранения, решения жилищной проблемы, искоренения преступности, коррупции, наркомании и алкоголизма, работы правоохранительных органов. Резкие расхождения в оценках сфер занятости и образования. Здесь низкоинформированные опускают оценки местной власти за создание рабочих мест, работу местной промышленности, работу учреждений общего образования и за организацию профтехучебы ниже «нулевой зоны» в промежуток между занижением работы правоохранительных органов и полным провалом борьбы с преступностью, алкоголизмом и наркоманией.

Замечательно, что по среднему баллу высокоинформированные завышают состояние дел в здравоохранении и обеспечении жильем, создании рабочих мест (с 80% вероятностью значимости отклонения). А вот низкоинформированные снижают оценку состояния дел в сфере обеспечения жильем, искоренения преступности, создания рабочих мест, работы промышленных предприятий и по всем компонентам сферы образования. При этом значимость отклонения средней оценки от «1» до «5» на минус в искоренении преступности, сфере профтехобразования и работе вузов и техникумов оценивается с 90 % вероятностью, а по остальным означенным сферам с 80 % вероятностью. А вот с властями при оценках по среднему баллу отклонений от средней по 15 сферам деятельности властей нигде, кроме двух случаев, нет. Низкоинформированные отклоняются на «+» в среднем балле властям за дела в здравоохранении и на «-» за дела в профтехобразовании (оба отклонения с 80 % вероятностью). Интегральные оценки векторов отклонения от средней, взятые по полю мнений у каждой личности, значительно чувствительнее и дают более дифференцированную картину. Однако средний балл позволяет предположить, что в отношении власти действует проснувшийся с былых времен страх: здесь и разброс отклонений гораздо «плотнее», чем при отклонениях оценок состояния дел в сферах жизни (сравни размахи всех кривых на рис. 8.20 – 8.22). Обратимся же к оценкам политиков.

Рис. 8.21. График отклонений от средней общей оценок состояния дел в разных сферах жизни в Москве в 2004 г. (n = 131 опрошенный)

Рис. 8.22. График отклонений от средней общей оценок решения дел местной властью в разных сферах жизни в Москве в 2004 г. (n = 131 опрошенный)

Путешествие политиков из Петербурга в Москву в мнениях 1999 и 2004 гг.

Мы уже отмечали параметры исследования 1999 г. в Санкт-Петербурге, и нет нужны повторяться.

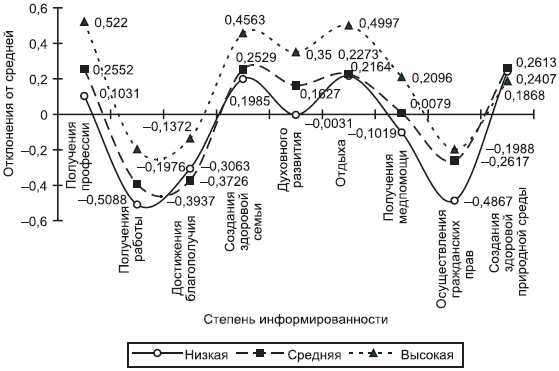

Как видим, средний балл не дифференцирует оценки возможностей нормальной жизни в целом. Статобработка сводит все к некоторой середине, в которой теряется разнообразие позиций разных групп населения, и даже такой сильный показатель, как «информированность», не дает отклонений по средней оценке. Конечно, возрастает коэффициент вариации оценки в крайних группах[220]. Конечно, знаки отклонения в группах информированности по политикам дают возможность дифференциации, но это очень мало. Здесь важно и то, что и по 9 параметрам (оценка возможностей) и по 19 оценкам номиналий (политики) средняя одна и та же. Выделить разброс здесь едва удается. Мы приводили колебания отклонений от средней на рис. 5.9, но там питерский массив был подан в целом в сравнении с касимовским и московским, где в последнем многое «проваливалось», но росли возможности для духовного подъема. Рассмотрим отклонения оценок от средней за ее вычетом у каждого человека по каждому параметру возможностей жизни в Петербурге.

Рис. 8.23. График отклонений от средней общей оценок возможностей в Санкт-Петербурге в разных сферах в 1999 г. (n = 1600 опрошенных)

Вот так-то лучше. Оценки, взвешенные относительно целостного поля мнений, разлетаются по некоторым параметрам от почти «+0,6» до «-0,6», да и по различным группам в оценке возможностей «духовного развития» достигают разрыва в «0,4», т. е. 10 %-ного «расстояния» на шкале. В остальном население города едино (см. соответствующие линии графика рис. 8.23), несмотря на разницу в социальной осведомленности: очень плохо с работой, достатком и осуществлением гражданских прав и свобод. И для всех. Кроме, разумеется, некоторых, которые в выборки попасть не могут по вполне понятным причинам, но они в исследованиях и не нужны, так же как и им не нужны исследования.

А что же политики? Ведь они в целом «раскололись» в 95 % доверительном интервале даже при оценках по среднему баллу. Сравним векторы отклонений петербуржцев и москвичей по некоторым фамилиям в 1999 и 2004 гг.

Рис. 8.24. График отклонений от средней общей оценок соответствия своих действий интересам общества у политиков жителями Санкт-Петербурга в сентябре 1999 г. (n = 1600 человек)

Рис. 8.25. График отклонений от средней общей оценок соответствия своих действий интересам общества у политиков жителями Москвы весной 2004 г. (n = 131 опрошенный)

Разница между «фаворитом» 1999 г. Примаковым и «аутсайдером» по исполнению властных полномочий в интересах общества Ельциным (рис. 8.24)составляет у питерских опрошенных 1,934 пункта, т. е. 48 % шкалы (+0,908– -1,026). «Расстояние» между Примаковым и Чубайсом в Питере – 1,822 шкалы в 4,0 пункта. Побольше разница во мнении людей между Путиным и Чубайсом в Москве весной 2004 г.: 1,977. Стабильность рейтинга Чубайса поразительна (-0,914 в 1999 г. в Питере, – 0,928 в 2004 г. в Москве; рис. 8.25). Его фигура может быть «термометром» измерения состояния отрицательного полюса общественного мнения. Однако есть о чем поговорить, глядя на «рейтинги», и без «главного энергетика».

В целом надо отметить четыре обстоятельства.

1. Разница между «фаворитом» и «аутсайдером» в полярных точках общественного мнения неизменна на протяжении пяти лет [причем безотносительно и к величине выборки (1600 в Питере и 131 в Москве), и к типу мегаполиса].

2. Такая же, как у Чубайса, но с положительным знаком, стабильность политоценок Лужкова [+0,721 в 1999 г. в Питере (!) и +0,784 в 2004 г. в Москве].

3. Алферов получает третью оценку, фактически замыкая кучно идущую в Москве 2004 г. группу фаворитов (+0,764). Далее идут середняки – Вешняков падает более чем на 0,3 пункта.

4. Поразителен в противоположность Лужкову дрейф питерского Яковлева [от +0,807 в роли губернатора (рис. 8.24) до – 0,436 в правительстве (рис. 8.25)]. Потеря на 1,243 пункта больше, чем потери у Зюганова и приобретения Жириновского.