Еще поразительнее ориентации школьников, которые по наивности своей более чем наполовину (исключая 1990/91 гг. с иллюзиями расширения рынка труда) упорно предпочитают стать «начальниками». При этом руководителями в городе, занимаясь физическим трудом (надо понимать, бригадирами грузчиков и строительных звеньев), в Касимове 1994 г. хотели бы стать 12 %, а в Москве 2004 г. – уже 23 %. Желающих «градоначальствовать» в Таганроге 1968 г. 58 %, в СССР 1990/91 гг. 33 %, в Касимове 1994 г. 64 %, в Москве 2004 г. 80 % школьников. Общая энтропия повышается к 1990/91 гг., а затем также, как и у взрослых, падает (значение экспериментальной среди школьников Таганрога в 1968 г. 0,632).

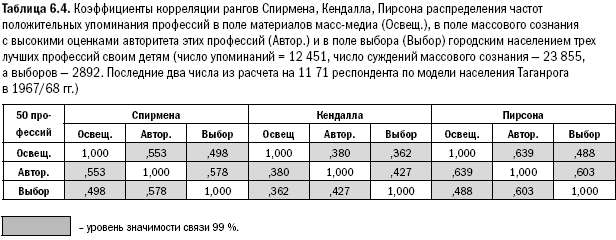

Поразительны и те ориентации с 1990/91 гг. на творческий труд в городе, в основном умственный и обязательно руководителем, которые растут у старшеклассников, достигая 56 % у школьников-касимовцев и 59 % у учащихся старших классов москвичей (табл. 6.3). У взрослых (за исключением москвичей-родителей 2004 г. дающих 37 % такой ориентации) растет тенденция к творческому труду рядового исполнителя. Особенно это хорошо видно у касимовских учителей (53 % творческим, рядовым, умственным, в городе, а в целом творческим рядовым до 61 % группы). При этом значение энтропии также падает с 1990/91 гг., а у касимовских учителей оно предельно низкое – 0,467 (табл. 6.3). Учителя «во власть лезть» не хотят. Рассмотрим подробно структуру ориентаций с точки зрения профессий. Предпочтения по роду занятий: стартовая ситуация В указанных выше исследованиях профессиональной ориентации населения Таганрога в 1967/68 гг., а также в исследованиях 1990/91 гг. (Всесоюзном) и 1994 г. в Касимове и 2004 г. в Москве, кроме вопросов о трудовых предпочтениях, задавались вопросы и об авторитете, которым пользуется, на взгляд респондента, та или иная профессия в обществе (только исследование 1967/68 гг.), и о тех трех профессиях, которые респондент не задумываясь выбрал бы своему ребенку (в 1990/91 гг. по Союзу, в 1994 г. в Касимове и в 2004 г. в Москве респондент называл и «хорошие», как в Таганроге 1967/68 гг., и «плохую», «очень плохую» и «хуже не пожелаешь» профессии, которые он ребенку бы не выбрал). Увы, анализ содержания (контент-анализ) всех масс-медиа на предмет освещения конкретных профессий в последние годы не проводился. Однако и из показанных выше исследований видна резкая ограниченность текста узким кругом профессиональных групп в тексте. Здесь, когда две социальные группы «гегемона» занимают 97 % упоминаний личностей в тексте, аппарат ранговой корреляции между ориентациями населения и виртуального ряда ничего не даст. Другое дело – замер в стартовой точке процесса в 1967/68 гг. Здесь были взяты упоминания 50 профессий (12 451 текстовое упоминание без фотографий), оценки авторитета этих же 50 профессий у населения и приоритеты в выборе трех лучших из этих 50 профессий своим детям[136]. Затем ряд был сужен до 20 профессий, у которых был рассмотрен набор присущих им социальных характеристик, которые, конечно же, могут влиять на выбор профессии и дальнейшую ориентацию следующих поколений. Тут и выявились примечательные моменты. Но все по порядку. 1. Первые 20 профессий-фаворитов из 50, наиболее широко освещаемых в печати, по радио и ТВ за три года до замера в Таганроге, дали 85,8 % всех упоминаний; 15 из них дали 73,8 % всех упоминаний. 20 профессий-аутсайдеров дают всего 3,5 % упоминаний за три года в масс-медийном поле. Если брать поле мнений об авторитете тех же профессий в обществе, то первые 20 фаворитов поля массового сознания дают 68,0 % положительных оценок, а 20 аутсайдеров – 16,0 %. При выборе же профессий детям речь идет о социальных представлениях населения о наиболее перспективных зонах обмена результатами человеческой деятельности. Прожективный вопрос об этом, поставленный В.В. Сазоновым, – один из лучших индикаторов социальных ориентаций населения в социокультурных и экономических полях общества. Здесь другие 20 профессий-фаворитов их этого же списка дают уже 88,7 % всех выборов опрошенных. А вот 20 аутсайдеров дают выбор всего лишь у 3,3 % опрошенных (я назову эти профессии попозже – терпение, только терпение!). Кривая «Парето» (или Огива) более полога в массовом сознании и резко выражена в поле масс-медиа, а особенно в поле ориентаций-выборов населением наилучших зон приложения своих сил в следующем поколении, т. е. в перспективе. Это хорошо показывают значения нормированной энтропии во всех трех рядах 50 профессий: в масс-медийном поле радио– и телепередач и материалов газет за три года, в поле массового сознания оценок авторитета профессий в обществе, в поле профессиональных ориентаций в ситуации жизненного выбора. В поле масс-медиа нормированная энтропия составляет 0,843 (общая) и 0,866 по заполненным клеткам (отсутствует за три года упоминание профессии священника). В поле массового сознания эти же коэффициенты соответственно составляют 0,931 (общая) и 0,936 по заполненным клеткам (отсутствует высокая оценка авторитета профессии «геолог»). В поле выбора наиболее удачных форм применения сил эти коэффициенты 0,709 и 0,763 (здесь в 1967/68 гг. у опрошенных по модели города отсутствует выбор для их детей таких профессий как «вахтер», «грузчик», «домработница», «лесоруб», «маникюрша», «наборщик типографии», «полевод», «почтальон», «прораб на стройке», «рабочий на конвейере», «сварщик», «священник»). Аналогично показателям, проработанным в предыдущих главах, мы видим, что массовое сознание наиболее паллиативно в оценках и резко концентрируется в ситуациях с выбором форм активности. Напомним, особенно когда речь идет о затратах реального времени. 2. Мы сравнили перед детализацией изменения динамики выбора профессий своим детям населением совпадение удельных весов всего ряда 50 профессий во всех трех полях предметного замера: информационном, обыденного сознания, выбора.  Итак, ряд оценок массовым сознанием авторитета 50 профессий сильнее коррелирует с рядом положительного освещения в масс-медийном информационном ряду, чем ряд выбранных респондентом в качестве успешных профессий с этим масс-медийным освещением. Выбор всегда дает более высокую корреляцию с оценками общественного авторитета профессий, чем с картиной положительного освещения этих профессий в масс-медийном ряду. Кроме того, везде, кроме одного исключения с коэффициентом Пирсона, ряд оценок авторитета профессий коррелирует с рядом освещения масс-медиа в меньшей степени, чем ряд выбора профессий с рядом авторитета их во мнении людей. Ясно, что СМИ влияют на выбор людей косвенно. Но здесь же надо сделать методически важное замечание. Коррелируя ряды в 50 профессий, мы фактически замыкаем поля масс-медийной информации, массового сознания, прожективного выбора на почти предельно возможном предметном ряду общественных трудовых форм. Здесь очень сильно влияние стохастического процесса, развертывающегося в полном наборе предметного ряда[137]. В. В. Сазонов, однако, выделил из этого ряда в исследовании список в 20 профессий, которые были исследованы на предмет приписывания им опрошенными определенных социальных свойств, и мы прокоррелировали во всех трех рядах и эти 20 профессий[138]. Здесь плотность распределений и резкость корреляций в выборе были четче.

вернутьсяВот эти 50 «профессий»: агроном, адвокат, бухгалтер, вахтер, врач, геолог, грузчик, дипломат, директор завода, директор магазина, домработница, доярка, журналист, инженер, инженер-механик, кадровый офицер, капитан дальнего плавания, киноактриса, космонавт, лесоруб, маникюрша, мастер на заводе, медсестра, милиционер, наборщик типографии, научный работник, оператор-наладчик станков, комсомольский работник, ответственный работник министерства, официантка, плотник, полевод, почтальон, поэт, председатель колхоза, председатель райисполкома, продавец, прораб на стройке, рабочий на конвейере, сварщик, секретарь-машинистка, сталевар, строитель-монтажник, ткач, тракторист, токарь, врач, ученый-физик, ученый-философ, учительница, шахтер, швея-мотористка, шофер. вернутьсяПравда, во Всесоюзном исследовании 1990/91 г. 9672 человек мы получили открытым вопросом список в 92 наименования выбранных и отвергнутых профессий. Но именно они и дали окончательный вывод, что дело не в предельном числе форм (ряды выбранных и отвергнутых профессий не давали корреляции), а в малом числе свойств форм труда, стоящих за выбором. вернутьсяВот этот список, куда вошли наиболее яркие профессии-фавориты и профессии-аутсайдеры: секретарь-машинистка, научный работник, доярка, оператор-наладчик, шахтер, председатель райисполкома, шофер, председатель колхоза, журналист, швея-мотористка, освобожденный комсомольский работник, мастер на заводе, токарь, кадровый офицер, официантка, милиционер, тракторист, директор магазина, учительница, киноактриса. |