А кто ж откажется, даже с риском для жизни, прикрываясь фиговым листом «доброты, гуманности и демократии», броситься в давку за «начальничество», когда «кормление – основа Руси уже не одну сотню лет»!? И какая же социальная группа будет «кусать» кормящую руку, которая регулирует распределение ресурсов, несмотря на разнообразие вывесок-одежд социального строя?!

Структура выражения мнений населения в текстах в 1968/69 гг.

В начале этой главы мы сравнивали структуры социальных групп по роду занятий (социально-профессиональных) в генеральной совокупности, с одной стороны, а с другой – в информационных полях масс-медиа в целом и их каналов. Дальнейшее рассмотрение корреляций профессиональной структуры текста со структурами профессиональных ориентаций массового сознания и выбора профессий в прожективной ситуации выявило возможность косвенного влияния масс-медиа на ориентацию мнений и выборов. Кажется, население отслеживает в информационных рядах СМИ логическую структуру социально-экономического вектора движения системы в целом, а затем действует по обстоятельствам. С другой стороны, производство текста СМИ, ориентированное в общем и целом политико-экономическими и социальными факторами, на практике имеет стихийный характер. Прежде чем перейти к его анализу, рассмотрим сравнение и корреляции информационных рядов в динамике еще по двум параметрам: полу и возрасту героя информации и субъекта выраженного мнения.

Структура текста с точки зрения пола и возраста

Мы классифицировали действующих в тексте людей и группы по признакам пола, возраста, образования, рода занятий и общественного статуса еще при анализе информации «Таганрогской правды» в 1968/69 гг. Было выделено 9908 субъектов содержания, которые позволили установить уже тогда, что «возраст» как категория анализа содержания практически не фиксируется в газетном тексте. 67 % всех упоминаний личности не давали возможности идентифицировать ее по поколению: «младшее» (до 30), «среднее» (30 – 50), «старшее» (50 и более лет). Практически те же результаты были получены по отражению поколенческого состава населения и в дальнейших исследованиях газетного текста 1977, 1990/91, 2000, 2004 гг. Так, в «Тамбовской жизни» 2004 г. не было возможности идентифицировать поколение у 51 % субъектов содержания. В Таганроге 1968/69 гг. в текстах единственной городской газеты младшее поколение давало 18 % всех упоминаний, среднее – 3 %, старшее – 2 %, упоминания коллективов и групп составляли 10 %. В «Тамбовской жизни» 2004 г. младшее поколение дало 25 %, среднее – 7 %, старшее – 17 % всех упоминаний личностей (здесь упоминания коллективов не учитывались). В «Ведомостях» 2004 г. у 92 % упоминаний граждан РФ идентификация поколения вызвала затруднения. Среднее поколение твердо идентифицировалось у 7 %, а старшее у 1 % личностей. Младшее поколение выделяется и 40 лет назад и теперь в газетном тексте исключительно из-за тематически промаркированного освещения тем «спорт» и «образование», в том числе и школьное, где возрастная граница идентифицируется автоматически. Старшее поколение в «Тамбовской жизни» 2004 г. имеет более высокий уровень определяемости за счет патриотической пропаганды (возраст ветеранов) и большого числа групповых фотографий с хорошим комментарием.

Несколько иначе обстоит дело в информационных телепередачах 1987 г. Поданным «Советско-Американского исследования», визуальная идентификация по возрасту здесь удается, хотя и с некоторыми погрешностями[148]. Младшее (до 30 лет) поколение представлено здесь в нашей стране 5 %, а в США – 1 % упоминаний, среднее берет доли в 16 % и 18 %, а старшее (более 50 лет) – доли в 79 % и 81 % соответственно каждой стране[149]. Это вызвано, как отмечает Л. Н. Федотова, высокими возрастными цензами на политическую деятельность и в нашей стране, и в США, освещение которой в свою очередь связано тесно с информационными передачами.

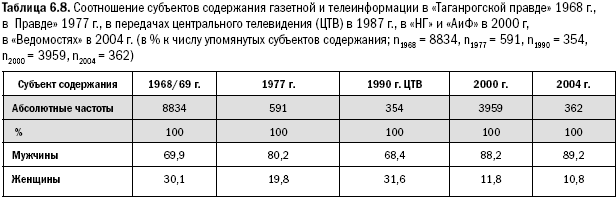

Особый интерес вызывает дифференциация и печатных изданий, и телепередач по полу субъекта деятельности того или иного материала или передачи. Мы видим, во-первых, что доля женщин сильно колеблется в различных изданиях и средствах масс-медиа, во-вторых, меняется во времени, в-третьих, имеет совершенно различные удельные веса в высказываемых мнениях у различных каналов, в-четвертых, различается знаком освещения, в-пятых, очень дифференцированно представлена в телепередачах разных национальных культур (табл. 6.8 – 6.11).

Из табл. 6.8 следует, что доля женщин колеблется возле одной третьей части всех субъектов деятельности, появившихся в текстах «Таганрогской правды» в 1968/69 гг. и в передачах Центрального ТВ в замере 1990 г. Дополнительно отметим, что в 2004 г. в текстах «Тамбовской жизни» доля женщин составляла 29 % против 71 % мужчин, что близко к указанному показателю. В 1990/91 г. среди 1614 «героев» информации «Правды» и «АиФ» женщины составили 9 % против 91 % мужчин: в «Правде» – 8 % против 92 %, а в «АиФ» – 11 % против 89 % (брались только граждане СССР). Если мы возьмем только информационные телепередачи СССР в 1990 г., то соотношение женщин и мужчин окажется 10 % против 89 % при 1 % показа смешанных групп (в аналогичных передачах США это соотношение составит 10 % против 84 % при 6 % группового показа)[150].

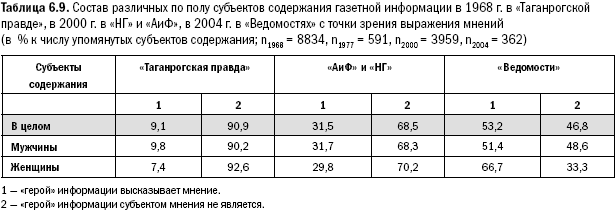

Это значит, что местная пресса и телепередачи в целом практически любой страны (кроме особенностей из табл. 6.11, которые обсудим ниже) «ближе» к адекватному отражению соотношения полов в реальной действительности (53 % женщин против 47 % мужчин с 1989 г.), чем в центральных газетах и информационных телепередачах. Кроме того, соотношение «героев» по полу в «Правде» 1977 г., в «Правде» и «АиФ» 1990/91 гг., в «АиФ» и «НГ» 2000г. ив «Ведомостях» 2004г. четко показывает, что чем ближе канал масс-медиа к властной структуре в масштабах страны или чем политизированнее ситуация (перелом 1990/91 гг., выборы 2000 г.), тем меньше удельный вес женщин в освещаемой социальной жизни (еще раз: 8 % в ЦО КПСС и 11 % в «демократическом» «АиФ» в точке социального кризиса, 9 % в «НГ» и 17 % в «АиФ» в момент агитации в президентской кампании 2000 г.![151]). Надо полагать, что вес гражданок РФ в передачах ТВ развлекательного или сексуально ориентированного характера будет увеличен до непропорциональной доли. Но и приведенных цифр достаточно, чтобы сделать вывод: чем выше в социальной стратификации канал коммуникации или освещаемая им сфера, тем выше степень идеологического фарса, провозглашающего равные права женщин и мужчин. В сфере принятия политических решений женщины просто лишены права голоса, как в нашей стране, так и за рубежом в самых «демократических» странах. Китай, Финляндия, Канада (табл. 6.11), где еще сохраняются остатки семейных традиций, более демократичны в освещении жизни «лучшей половины человечества», которая несет большую долю тягот по его воспроизводству. Особенно хорошо видна дискриминация в полях мнений.

Конечно, «Ведомости» в 2004 г. дают женщинам большую возможность высказать оценки и мнения о социальной ситуации, но эти 66,7 % высказывающих мнение женщин против 51,4% таких же мужчин несопоставимы. Это чуть большая доля в объеме субъектов мнений женщин берется от числа «героев» содержания, которых почти в 9 (!!!) раз меньше, чем мужчин. Подслащенная пилюля никого не обманет, и здесь нельзя не согласиться с некоторыми учеными, считающими, что движение феминизма выгодно прежде всего мужчинам-индивидуалистам по мировоззрению, занимающим контрольные точки социальной системы в политике и ничего не дающим ни законодательно, ни организационно в системе разделения труда при замещении поколений.