Рис. 9.2. Графическая фигура распределения суммарных баллов «поля» оценок исполняемости решений собраний трудовых коллективов в зависимости от решений, оцененных соответствующими баллами ответственных исполнителей и заинтересованных лиц (n1решений = 434, n2респондентов = 1736, n3сумма баллов = 6917, n3точек = 57)

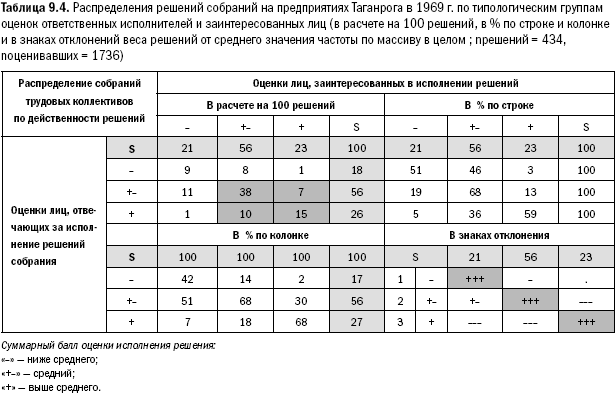

Итак, полное «высокое» согласие о своем выполнении получают 15 % решений, от «единого среднего» до «у одних высокая оценка, а у других средняя» – 55 %. Два этих слоя, выделенных темно-серой заливкой составляют поле в 70 % умеренного и полного согласия от средней и выше выполняемости решений, принятых коллективно. 9 % решений получают низкую оценку выполняемости и от исполнителей, и от заинтересованных, 19 % вызывают умеренно противоречивые оценки о выполняемости от «средней» у одних и «низкой» у других, а 2 % (по 1 % в угловых клетках) – резко рассогласованные оценки. Обращает на себя внимание как совпадение предельной доли от средней и выше оцениваемых по исполнению решений с вытекающей из кумуляты распределения решений от суммарного среднего балла, так и высокая взаимная сопряженность полученных типологических групп. Не только в отдельных клетках по типу оценок ответственных исполнителей и заинтересованных лиц отклонения в соответствующих долях решений растут с 95 % вероятностью (диагональное распределение темно-серой заливкой в нижней части табл. 9.4), но и по критерию «хи-квадрат» 150,409 при 4 степенях свободы (доверительный интервал выше 99,95 %), взаимная сопряженность согласованности оценок действенности решений у ответственных и заинтересованных лиц очень велика. Коэффициенты взаимосвязей: Пирсона 0,589, Крамера-Чупрова 0,416, взаимной сопряженности 0,507, при нормированной энтропии 0,825. Нормированная энтропия распределения 434 решений по 57 клеткам матрицы суммарных баллов – 0,818; энтропия по людям в матрице «3 x 3» – 0,829. Таким образом, распределения предметного ряда оцениваемых вещей и людей, оценивающих вещи, однородны.

Теперь отбросим нерепрезентативные доли решений по 1 % от всей их массы с целью замера средних оценок удовлетворенности выполнением решения собрания и ответственных исполнителей и заинтересованных лиц (репрезентативных средних они не дадут). Окажется семь типологических групп решений, взятых из 9-польной матрицы, которые мы и поставим в подлежащее таблицы, расположив в ее сказуемом суммарные баллы удовлетворенности каждой пары, оценивающих действенность решений собраний ответственных исполнителей и заинтересованных лиц.

Как видим, и у ответственных исполнителей, и у заинтересованных лиц «удовлетворенность» эффективностью принятого решения четко соответствует суммарному баллу оценки его исполняемости. Ответственные исполнители, как более информированные, несколько строже в оценках, однако общий объем удовлетворяющих трудовой коллектив решений вполне может составлять более двух третей. При этом чем выше степень согласия относительно выполненности решения, тем выше удовлетворенность этим решением. Так что реальная выполненность решений, их ввод в практику, положительное изменение жизни реально способствуют коллективному сплочению относительно социальной деятельности.

Интересно, а как это происходит конкретно?

* Процент доли решений с данной суммарной оценкой у ответственных и заинтересованных лиц несколько меняется в двух группах относительно значения в табл. 9.4 при расчете на 100, так как «содержание» двух угловых клеток из табл. 9.4 в группировку не попало.

Формы выработки единогласия

В процессе реализации темы «8» проекта «Общественное мнение», насчитывавшей 10 отдельных исследований, посвященных функционированию собраний (автор темы – М. С. Айвазян), было реализовано микропанельное исследование «Отношение участников собраний к проблемам выражения общественного мнения на собрании»[229]. «Все участники собраний, выбранных исследователями заранее, опрашивались непосредственно перед началом и сразу же после окончания собрания. Первый опросный лист вручался респонденту вместе с карточкой, на которой стоял четырехзначный номер (от 1000 до 4000). Этот номер проставлялся опрашиваемыми на обоих бланках анкеты в целях обеспечения „привязки“ второго бланка первому. Карточки с номерами остались у участников собрания, чем гарантировалась анонимность опроса»[230]. Первый лист касался ситуации перед собранием и прогноза различных аспектов его проведения, второй – итогов проведения собрания.

Было получено 1830 документов. При обработке М. С. Айвазян и В. Д. Войнова ввели интегральные характеристики типов участников собраний с точки зрения выражения мнений в процессе обсуждения определенного пункта повестки дня. Кроме того, были получены и таблицы прогнозируемого и реального числа точек зрения, а также предполагаемых и реальных активности, откровенности обсуждения[231]. В 1998 г. при восстановлении информации в базе данных «INSYS» исследование было воспроизведено не только в полном объеме (1830 документов), но и преобразовано мной и А. Л. Королевым с добавлением интегральных характеристик в виде групп с различной степенью совпадения прогноза и реальности произошедшего на собрании.

При этом были получены три типологии: относительно количества точек зрения, которые будут высказаны, относительно активности обсуждения, относительно откровенности высказываний на собрании. Типология поведения участников собраний с точки зрения выражения мнений, реализованная В. Д. Войновой, насчитывала 17 групп, которые можно свести к пяти «гнездовым»:

1) выразившие мнение – имевшие мнение до собрания и выступившие намеренно или спонтанно;

2) несостоявшиеся ораторы – имевшие мнение до собрания, желавшие выступить, но не выступившие или в связи с тем, что их мнение выразили другие, или во избежание конфликта;

3) преднамеренно пассивные участники – это люди, которые имели мнение до собрания по его вопросам, но не собирались выступать, по различным причинам (старались избегать конфликта, сомневались в успехе, считали, что их мысли выскажут другие и т. п.);

4) неявные носители общественного мнения – это люди, которые не имели мнения до собрания и не выступили, но при этом отвечают, что не выступили, так как их мнения выразили другие, или они старались избежать конфликта;

5) сверхпассивные – не имели мнения до собрания, не выступили на нем и не указали причин этого после собрания[232].

Эти пять групп и были оставлены для анализа.

Каждый из трех типов совпадения прогноза и реально последовавших событий распался на шесть групп:

1) реалисты – люди точно предсказывавшие дальнейший ход дел;

2) пессимисты – предсказывавшие худшие ситуации вместо последовавших вариантов;

3) оптимисты – предсказавшие лучшие ситуации вместо последовавших;

4) осторожные – выказывавшие двойственную позицию (может так, а может и по-другому);

5) профаны – дававшие абсолютно не имевшие ничего общего с реальностью ответы (тип – «ответ не по существу» и т. п.);

6) затрудняющиеся ответить на вопрос.

Оказалось, что наиболее сильная взаимная сопряженность у «прогнозных типов» с пятью «гнездовыми» типами поведения, с точки зрения выражения мнений, у первого прогнозного типа, т. е. в поле прогноза числа точек зрения, которые будут высказаны. Шесть групп этого типа показали с группами по типу поведения-выражения мнений коэффициент взаимной сопряженности Пирсона 0,313 (при значимости «хи-квадрата» выше 99,95 % в полностью заполненной таблице «5 4», т. е. 20 степеней свободы). Они и оставлены здесь для дальнейшего анализа их поведения.