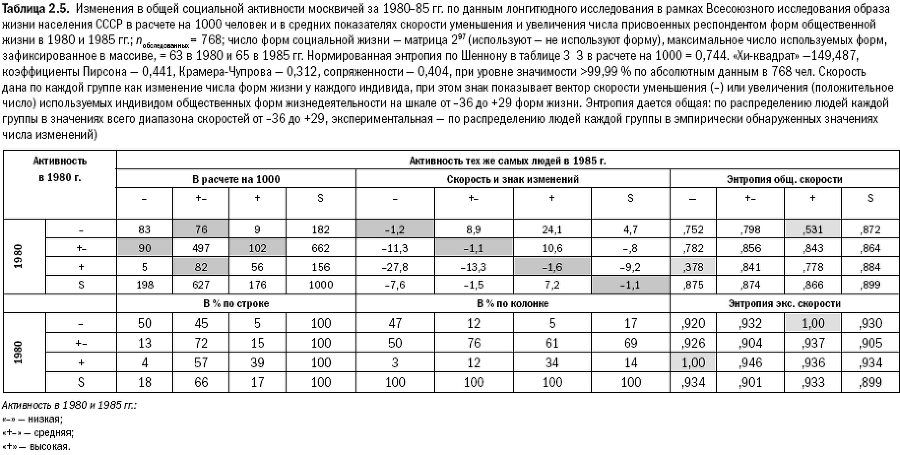

Мы видим, что из ареала «низкоактивных» в ареал «высокоактивных» перешло 0,9 %, наоборот – 0,5 %, из ареала «умеренно» активных в ареал «высокоактивных» – 10,2 %, наоборот – 8,2 %, из ареала «низкоактивных» в ареал «умеренно» активных – 7,6 %, наоборот – 9,0 %. 5,6 % осталось в своем ареале «высокоактивных», а в ареале «низкоактивных» осталось 8,3 %. В «ядре» «середняков» – 49,7 %. У тех, кто остается в своих ареалах активности, самые низкие скорости перехода. У переходящих в полярные ареалы самый длинный путь по социальным полям тяготения и самая большая скорость, измеряемая числом форм жизни. Они идут в очень узком диапазоне скоростей (энтропия общая числа сменившихся форм) предельно диффузной массой (энтропия экспериментальная числа сменившихся форм) и числовые значения диапазонов их полярных векторов «вверх» – «вниз» и «вниз» – «вверх» почти совпадают. Если мы рассмотрим отдельно подсистему массовидных форм идеологического процесса, то там картина зеркальности переходов и «сохранения количества движения» будет еще более четкой.

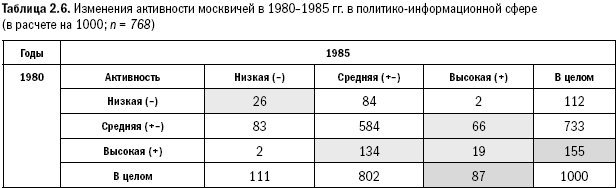

Из ареала «низкоактивных» в ареал «высокоактивных» перешло 2 человека на 1000. Столько же – наоборот. Из «умеренно» активных в «низкоактивные» перешло 83 человека на 1000, а 84 из «низкоактивных» в «умеренно» активные. Остальное свидетельствует, что процесс перехода в более «высокоактивные» слои в общественно-политической и информационной деятельности в начале 80-х гг. замедлен, стагнирует по сравнению с обратным ходом в своеобразной «петле гистерезиса» человеческой активности. Можно рассмотреть здесь и другие виды деятельности. Но мы вплотную подошли к решению более важной задачи.

Как увидеть движение невидимого

Итак, мы имеем количественную шкалу активности людей за 1980 г. в матрице 297, ее же у этих же людей и по тем же параметрам в 1985 г. и количество изменений по увеличению или уменьшению параметров за единый срок в пять лет: изменений на «+» и на «-» у каждого из этих 768 человек. Обращаю внимание и на то, что пока вся информация имеет фактографический, а не оценочный характер. Это не мнения, не установки, не предположения и не прожективные модели, хотя мы впоследствии рассмотрим и их сочетания на основе кластерного анализа. Задача становится предельно проста. Если вся масса человеческой деятельности одного и того же объекта в определенный период времени переходит из одного состояния в другое при неизменности структуры состояния, то траектории движения по увеличению или уменьшению относительных величин этой массы не могут не повторять профиля фигуры пространственного устройства материальной структуры, в которой происходит движение. Иначе говоря, вектор скорости увеличения или уменьшения объема деятельности у каждого респондента должен показать ту фигуру, которую этот вектор обегает. Как лыжники, несущиеся вниз и поднимающиеся вверх, повторяют профиль горы на встречных движениях, так и векторы скоростей подъемов и падений в структуре социальной системы повторят пространственную фигуру социума в своих траекториях. Аналогично в физике: свет, проходя мимо Солнца, в соответствии с релятивистской теорией ныряет в воронку поля тяготения, продавленную массой звезды и выскакивает из нее уже под другим углом. Благодаря его движению мы «видим» конфигурацию пространства, продавленную звездой. Ее повторяет и траектория орбиты Меркурия.

Таким образом, расположив по оси «Х» параметры активности за 1980 г., по оси «Y» – их же у этих же людей за 1985 г., а по оси «Z» – те значения вектора скорости на «+» или «-» от точки баланса на шкале активности, которые получились за пять лет, мы получим искомую фигуру детерминационного поля социальной системы с определенной погрешностью[57].

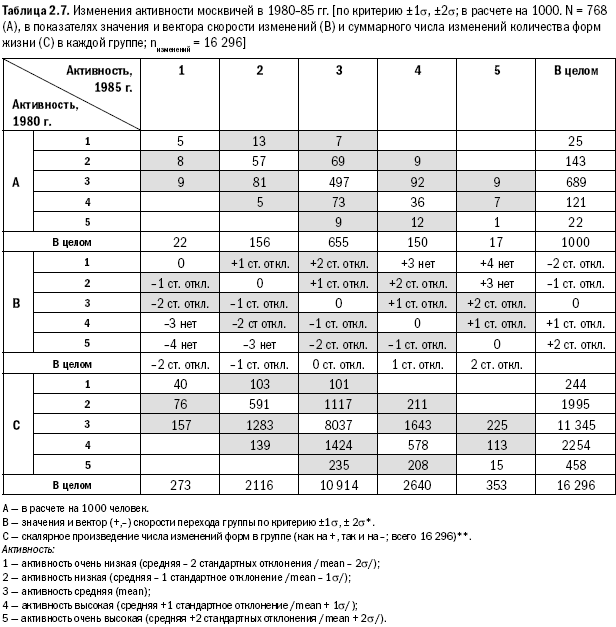

В табл. 2.5 выделены зоны средней по массиву скорости. Люди здесь дают незначительные флуктуации от средней. Остальные клетки таблицы дали оставшиеся шесть групп отличающихся скоростью и ее направленностью: от самой быстрой вниз до самой быстрой вверх. Более подробная шкала активности разбила массив по активности 1980 г. на пять групп по критерию ±1σ, ± 2σ. Тот же критерий дифференцировал и активность 1985 г. Матричная проекция переходов из одного ареала активности в другой стала выглядеть так (табл. 2.7).

Здесь не только очевиднее симметрия переходов. Четче проявляется детерминационная составляющая, не позволяющая за короткий срок перераспределяться в полярные ареалы. Не обнаружено ни одного человека со значениями вектора скоростей +3 и +4 или – 3 и – 4. Относительно стабильно состояние средних групп за пять лет. Относительно, так как и здесь внутри идут очень бурные переходы и изменения, но не выходящие за критерий стандартного отклонения от средней, а потому огрубляемые нами на первых порах. Эти группы фиксируются нулевым переходом, оставаясь внутри своего потока активности. Остальные группы людей идут в относительно быстрых потоках увеличения или уменьшения объема (количества) форм социальной жизни, которые они используют на момент замеров. Перемножив число людей в потоке на значение вектора перехода в определенную группу активности и поместив полученную переменную в качестве функции от значений масс начальной и конечной активности, мы получим фигуру потоков этой активности между двумя ее временными статическими структурами актов деятельности, распределившимися по институционализированным и конституированным формам социальной жизни: Z= F(x, y)[58].

* Например, из 143 человек, имевших в 1980 г. низкую активность (средняя по массиву – 1 стандартное отклонение), 9 перешли к 1985 г. в группу высокой активности (средняя по массиву +1 стандартное отклонение), то есть «прошли путь» на плюс в 2 стандартных отклонения от средней из числа форм общественной жизни, которыми овладели. 69 человек из этого числа сменили активность на среднюю – «прошли путь» на плюс в 1 стандартное отклонение. 57 человек остались в своей группе низкой активности, а 8 из 143 сменили активность на очень низкую – «прошли путь» на минус в 1 стандартное отклонение.

** Уже указанные 9 человек имеют самое большое число изменений – 211. В группах, оставшихся «при своей» активности тоже происходят изменения, но они не выводят их за предел собственных «полей тяготения», измеряемый одним стандартным отклонением.

Необходимо получить и картину степени интенсивности этих потоков, числа изменений в них, как в целом, так и в полярных потоках. Здесь должно сработать понятие абсолютной скорости смены числа форм жизни за анализируемый период у каждого человека. Результирующая разница или сумма, используемых каждым респондентом форм жизнедеятельности из отобранного их числа (97 форм по принципу «использует – не использует», эмпирически зафиксировано max1980= 63, max1985= 65), является следствием двойного изменения. Человек перестал ходить в театр, смотреть телевизор, спорить с женой о деньгах, но стал читать книги, ходить на охоту, купил машину, построил дом, стал политическим активистом. Три формы убавил, пять прибавил, в прибытке две, но всего изменил восемь. Последняя цифра и говорит о его суммарной активности на жизненном поле. Скалярное произведение (безотносительно к знаку: «уменьшение», «увеличение») абсолютного изменения количества форм жизнедеятельности в той или иной группе, маркированной местом на поверхности потока даст суммарную фигуру двух вертикальных потоков мобильности вверх и вниз относительно предельного числа форм общественной жизни, используемых в заданный промежуток развития.