То, что такие социальные резонансы мертвых форм прошлой жизни не происходят случайно, очевидно. И теперь, увидев картину в целом, мы можем позволить себе разобрать те конкретные действия, которые люди избрали для своего спасения в этой головокружительной ситуации. Однако, прежде чем опускаться до садово-огородных участков, сколачивания шаек государственных корпораций-«пирамид», клак нищих и сутенеров и т. п. – то бишь до конкретных форм общественных «суверенитетов» дозоологического типа, имело бы смысл посмотреть на более крупные детали социального, очередного эксперимента «советской» (только в кавычках) и российской правящей «элиты». Но пойдем по порядку.

Рис. 3.3.Поверхность институциональной активности в 1981 г. на данных Всесоюзных исследований.

Рис. 3.4. Поверхность институциональной активности в 1991 г. на данных Всесоюзных исследований.

Карты разрыва социальных взаимосвязей и разрушение подсистемы труда

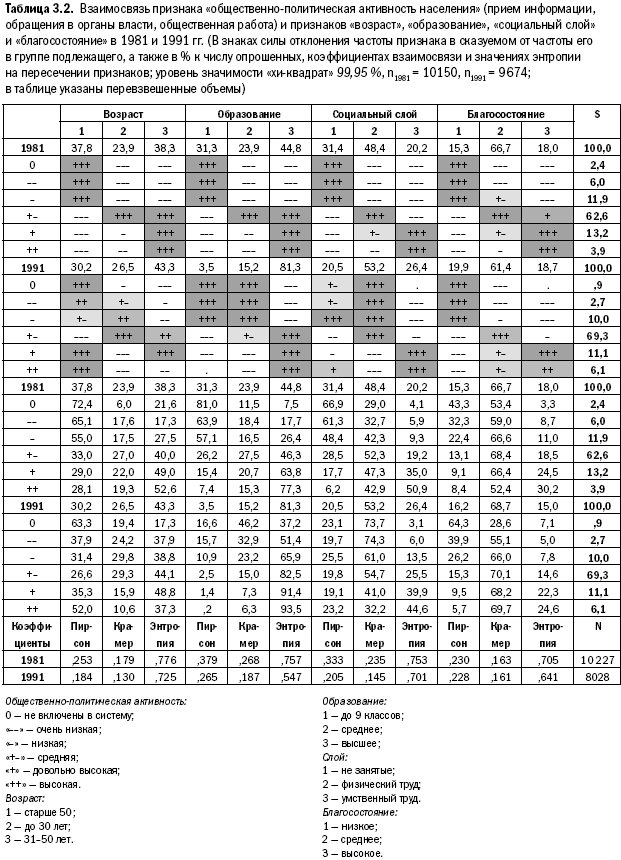

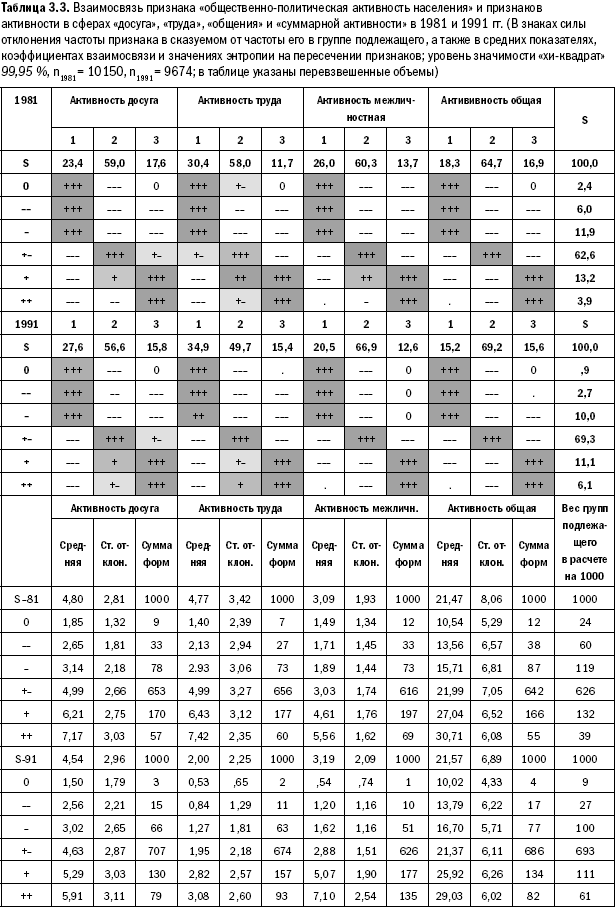

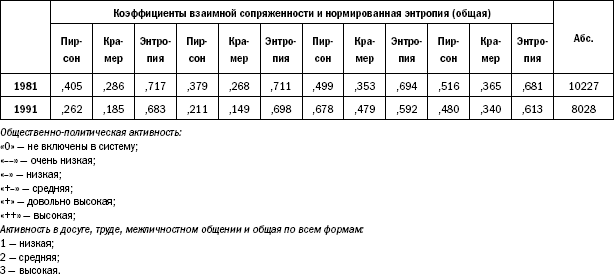

В табл. 1.7 и 1.14 мы привели картины связи политико-идеологического контура и ряда признаков по Таганрогу в 1969 г. и по СССР в 1981 г. При анализе лонгитюдного и повторных исследований мы увидели взаимосвязи общественных подсистем: общественно-политической, включая информационную, и трудовой, межличностной коммуникации и трудовой, замещения поколений и досуга и т. п. Теперь мы можем разобрать взаимосвязи, с одной стороны, демографических признаков (поколение, образование, род занятий) со степенью активности в политико-идеологической подсистеме того времени, а с другой – характер взаимосвязи активности в этой подсистеме с активностью в других подсистемах (достаток, общение, труд, досуг, активность в целом). При этом табл. 3.2 и 3.3 фиксируют характер этих связей сразу: и в начале и в конце анализируемого периода с 1981 по 1991 гг. Пока мы лишь мельком обращаемся к промежуточным движущим силам и мотивам изменений, к фактам обыденного сознания, субъективным отражениям реальности, которые в полной мере будут представлены в главе 4 на фоне структурных изменений. Здесь больше анализируется полюс «деятельность» в ее институциональном аспекте и активности в рамках заданных институтов.

Начнем с картины в целом. За 10 лет наиболее резкому разрушению поверглась структура форм трудовой активности и общественно-политическая структура на уровне трудовых общностей. Активность в сфере труда упала в 2,4, а достаток возрос в 1,4 раза. Упала детность (в 1,3 раза), число форм выражения общественного мнения (обратной связи от населения к власти (в 1,6), форм общественной работы (в 2,4). Сферы межличностной и массовой коммуникации и досуга к 1991 г. в целом фактически остаются на том же уровне активности населения, что в 1981 г. Остается высокой связь активности в политико-идеологическом контуре общества с общей активностью, возрастает эта связь с межличностной коммуникацией (все обсуждают общественные проблемы, прильнув к телевизорам), и энтропия в матрице форм этой связи резко снижается.

Обсуждение проблем страны сосредоточивается в более узком поле социального пространства, на котором сопряженность активности в политико-идеологической подсистеме и подсистеме общения резко возрастает. Аналогичная картина наблюдается и в изменении связей активности в политико-идеологическом контуре и активности присвоения в связи с уровнем благосостояния. Связь верхних страт с высоким уровнем благосостояния, а нижних, наоборот, с нуждой, остается практически на том же уровне. Однако, кстати, и здесь, как и во всех восьми парах идентичных замеров, энтропия падает. Здесь, верно, она падает значительно, что говорит о сужении поля благосостояния по отношению ко всей массе субъекта социального действия.

На первом месте по резкому сужению активности на поле политико-идеологических форм признак «образование». Энтропия падает с 0,757 до 0,547, малообразованные слои и слои со средним образованием уходят из стагнирующей и исчезающей институциональной структуры, а слои с высшим образованием сосредоточиваются на узком поле активности ограниченного числа форм. Именно здесь они c кумулятивным эффектом прорвутся «в будущее». Второе место по темпам сокращения социального поля дает межличностная коммуникация. Энтропия падает с 0,694 до 0,592, незанятые в народном хозяйстве студенты и домохозяйки, пенсионеры выходят на площади городов, пенсионеры активизируются в процессе выражения общественного мнения. Самое «замечательное» происходит на поле территориально-производственных общностей, на заводах и фабриках, в трудовых коллективах. Здесь институциональная структура деятельности уничтожается дотла. Взаимная сопряженность с прежней структурой резко падает, а показатель энтропии остается практически тем же самым. Это значит, что при разрушении институциональной структуры деятельности вся масса субъекта практически в полном объеме перешла на поле другого качества.

Для наглядности этой картины приведем два графика распределения активностей в сферах труда и благосостояния по возрастам в 1981 и 1991 гг. (рис. 3.5, 3.6).

Рис. 3.6.Соотношение уровня достатка населения в 1981 и 1991 гг. на возрастной шкале.

Как видно, общество выходит в область очередного перераспределения мира вещей и возрастания достатка, снижая активность в сфере производства.

Здесь для анализа комбинаторных связей форм трудовой активности специально выбраны нейтральные идеологически формы, которые могут существовать при любой технологической и социальной цепочке материального производства. Производственная дисциплина и выполнение заданий, нормы – обязательные условия уже индустриальной эпохи. Соревнование – та же здоровая конкуренция. Повышение квалификации и переобучение рабочей силы, творчество и передача опыта практикуется во всех индустриальных странах, а на постиндустриальной стадии принимает еще более широкий размах. Все эти формы, конечно, имеют наибольшую эффективность при ассоциированных формах собственности на средства производства, которые как раз и не получали в нашем обществе достаточного развития. Вместо исправления этого положения произошел откат к старым формам, изживающим себя во всем мире. При этом в собственных интересах корпоративных групп были созданы идеологические и пропагандистские институты (в буквальном смысле: академии, школы, выполняющие функции прежней пропаганды и заменившие прежнюю), которые за соответствующую мзду и возможность выживания создали и создают ряд мифов, к разбору которых мы еще обратимся. Однако эффект смены основных форм регуляторов обмена – форм собственности – на частную оказался фиктивным[71]. Во-первых, вместо худо-бедно работавших форм в массовом производстве была создана практика невыплаты зарплаты и возможности расторговывать мелким оптом запасы «социалистического» производства, делая сверхприбыль в сфере обращения, спекулируя гуманитрной помощью и именно так «входя» во всемирную торговлю. При этом алкоголь, наркотики, возможность торговать ворованным, «повязывая» широкие слои населения «халявой» с лицами, допущенными по указам глав государства к обладанию целыми отраслями, что предотвратило социальный взрыв. Конечно, помимо и наряду с прочими виртуозными социально-экономическими пассажами. Во-вторых, в отличие от западных стран частная собственность попала в руки отечественных «героев большой дороги» и «счастливцев» не за счет работы, разбоя с риском виселицы, колонизации других стран, а за счет «разгосударствления» стоимости, созданной трудом нескольких поколений, в том числе и в процессе, сильно напоминающем «колонизацию» собственной страны, который продолжился в новых условиях. Старые формы обмена результатами труда были уничтожены, новые стали эффективно работать только в сфере обращения и только на одном социальном полюсе. Под «ре-формами» скрывался по существу (не по декларируемому флеру) тождественный прежней структуре политико-идологический контур чиновничье-служилой российской «униформы», создавшей себе при попустительстве остолбеневшего от ее дел народа неслыханную «халяву».