3. Общая масса деятельности уменьшилась на 3,6 % – это видно по средним. Во всех подсистемах деятельности и жизненных представлений (ценностей, оценок важности видов деятельности и планов на будущее) скорости изменений чуть ниже нулевого баланса, кроме скорости изменения уровня достатка. Число потребительных стоимостей на душу населения Москвы чуть выросло (колонка 6 табл. 2.15). Все это говорит, во-первых, о том, что основным стимулом деятельности является «достаток», а во-вторых, – что общество медленно меняет предметно-институциональную основу деятельности, выскальзывая из существующих в какие-то другие формы, для исследования которых, как мы сказали, уже в то время надо было подыскивать новый инструмент.

4. Асинхронность волн изменений на возрастной шкале подсказывает, что, сопоставляя (коррелируя на возрастной шкале) волны изменений в различных подсистемах деятельности, можно найти подсистемы, близкие и далекие по дисбалансу времени, а значит, пространственному положению в социуме.

Синхронность и асинхронность волн на шкале времени

На рис. 2.11 видны скорости изменений числа форм досуга и детности (слева) и числа вещей, свидетельствующих о достатке и детности (справа) у возрастных групп, взятых попарно с 22 до 68 лет за пятилетний период.

Рис. 2.11. Сопоставление «волны» разниц в числе форм досуга и числа детей и «волны» разниц в числе форм достатка и числа детей за 5 лет в возрастах от 22 до 68 лет в лонгитюдном исследовании москвичей в 1980-85 гг. (шкала возраста полярная; на данных табл. 2.15 колонка 7 и 5, 6 и 5, средние нормированы, интерполяция произведена с помощью пакета SPSS)

Уже здесь, на общих (не только на плюс и на минус) волнах изменений видна полярность колебаний количественных движений в парных возрастах между подсистемами рождаемости и свободного времени (коэффициент корреляции рангов Спирмена = – 0,185), рождаемости и присвоения свойств потребительных стоимостей и услуг из мира вещей (-0,037). Кроме того, здесь нужно отметить и такой факт: сфера свободного времени – единственная подсистема, где скорость количественных изменений не только держится на возрастной шкале возле точки баланса, но и несколько поднимается в старших возрастах. При внимательном рассмотрении этой волны уже на погодовой шкале заметна не только устойчивость ее амплитуды, но и большая частота, что свидетельствует о более быстрой и свободной смене форм внерабочего времени в анализируемый период.

В целом тут срабатывает правило: скорость появления детей относительно растет (в верхних точках), а скорости роста благосостояния и объемов досуга падают (в нижних точках). Это неестественное положение для называющих себя «цивилизованными» обществ, где рост семьи должен представлять собой потенциалы расширения рынка товаров и услуг и увеличения объема инфраструктуры досуга для семейного времяпрепровождения с детьми. Именно для антицивилизационных отношений, которые никогда не признаются в идеологическом информационном ряду в своей античеловеческой сущности, характерен дисбаланс между воспроизводством жизни и фетишизацией определенной вещной и семантической символики социального. Мы видим это в Москве 1980 – 1985 гг., где появляются клубы типа «Меридиан», куда толпой идут люди среднего достатка со своими детьми, где параллельно борьбе с пьянством начинается строительство спортивных учреждений. Для начавшегося перелома стагнации нужны еще большие усилия. Они и будут сделаны ельцинской фракцией КПСС в прямо противоположном направлении. Данные показывают, что можно было поступать иначе, тем более, что основные мировые конкуренты были готовы и к иному исходу нашего движения. Но тогда начнут страдать интересы тех корпоративных групп внутри страны, которые, решив в брежневскую эпоху «кадровые вопросы», уже приготовились за предшествующий период к схватке за передел собственности под знаком «вхождения в мировое цивилизованное сообщество и предотвращения мировой войны». Ложность постановки вопроса выбора стратегии, которой потом задним числом оправдывали «путчи» и «реформы», очевидна уже в этом пункте. Как будет показано в следующей главе, очевидна она была и народу.

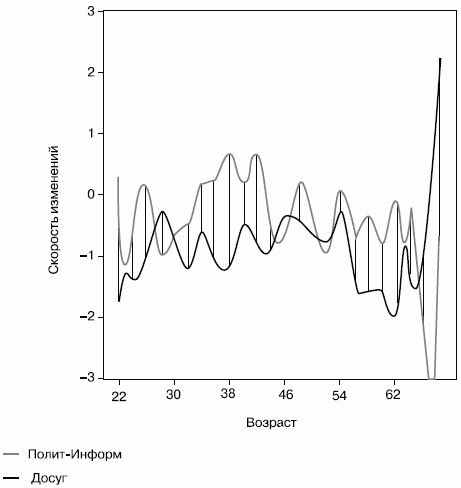

На другом графике (рис. 2.12) мы видим не только противоположность пиков и ложбин волн возрастания и падения объемов использования иституциональных структур политико-информационной деятельности и досуга, но и их совпадения.

Здесь важно следующее. С одной стороны, наблюдаются совпадения в увеличении объемов досуга и информационной и общественно-политической деятельности, что отмечалось как связанность деятельностей в этом «контуре» уже в проекте «Общественное мнение». С другой стороны, есть и расхождения и «диссонансы» (асинхронности) в волнах. В определенных парах возрастов есть пространственно-временная близость этих институциональных форм жизни, в других ее нет.

Еще большие сходства и различия на шкале попарных возрастов бросаются в глаза на графике волн изменения активности в межличностном общении и в объемах ценностей (рис. 2.13).

Здесь коэффициент корреляции Спирмена = +0,384, Пирсона = +0,352, Кендалла = +0,283. Однако следует обратить внимание и на другие обстоятельства. Ранговая корреляция хорошо работает на сопоставлении амплитуды и длины волны в тех или иных подсистемах, если они совпадают или разнятся длиной волны на протяжении всей шкалы. Малейший сдвиг во времени совпадения частот приводит к «смазыванию» резкости корреляции в одном ракурсе и наоборот проявлению ее в другом. Это свойство можно использовать на первых порах структурирования объекта, во-первых, преобразуя шкалы, во-вторых, перебирая комбинации подсистем и сфер жизнедеятельности. Очень хорошо это свойство коррелировать «сквозь» определенную и сконструированную исследователем призму видно на шкале жизненных планов. Если мы берем общую волну изменений, то имеем результатом слабую корреляцию изменения уровня благосостояния и волны планов: на попарной шкале возрастов на +0,110 по Пирсону, +0,216 по Спирмену, на повозрастной шкале на +0,104 по Пирсону, +0,070 по Спирмену. Когда же волна скоростей разбивается на два потока – изменения на плюс и изменения на минус, – волна изменений благосостояния на плюс коррелирует на возрастной шкале с волной планов на плюс в +0,677, а на минус +0,822 по достаточно осторожному коэффициенту Пирсона, что может означать и предшествующее, и последующее изменению скорости движения благосостояния изменение планов. Этот процесс нужно исследовать отдельно.

Рис. 2.12. Сопоставление «волн» разниц в числе форм информационной и общественно-политической деятельности, с одной стороны, и числа форм досуга, с другой, в возрастах от 22 до 68 лет в лонгитюдном исследовании москвичей в 1980-85 гг. (шкала возраста попарная; на данных табл. 2.15 колонки 10 и 7, средние нормированы, интерполяция произведена с помощью пакета SPSS)

Корреляции волн на шкале времени

Здесь возникает очень интересная задача. Корреляционная матрица позволяет увидеть связи изменений различных подсистем: рождаемости, материального потребления (уровня благосостояния), объема и широты ареала проведения свободного времени, трудовой активности, ареалов межличностного общения, информационной и общественно-политической деятельности, ценностных представлений и ориентаций и жизненных планов. При этом, если речь идет о выявлении дисбаланса общественно необходимого времени в реализации форм жизни этих подсистем в целом (а только так и можно ставить вопрос на первых порах анализа системы), то лучше, конечно, брать каждую подсистему на шкале возрастов также попарно: шкала изменений на плюс (в рост), шкала изменений на минус (в сокращение). Тогда влияние явлений дисбаланса относительно системной постоянной времени будет четче, нежели на волне общих (и на плюс, и на минус) изменений, где многомерность системы создает помехи в резкости наблюдений.