2. Активность в сферах политико-идеологического сегмента общества однозначно падает у младшего и среднего поколения и возрастает в целом у поколения старше 50 – 60 лет. При этом в сферах информационного приема пики активности старших возрастов в 1991 г. в ряде случаев приходятся как раз на те возрастные группы (интервалы в 1 год), которые в 1981 г. давали падение активности. В остальных сферах такого не наблюдается, а в сфере выражения общественного мнения – постановки проблем перед властными структурами – повозрастные пики и падения замеров с интервалом в 10 лет.

Рис. 3.8. Соотношение активности населения в 1981 и 1991 гг. в сферах приема массовой информации и выражения общественного мнения на возрастной шкале.

Рис. 3.9. Соотношение активности населения в 1981 и 1991 гг. в сферах общественной работы и межличностной коммуникации на возрастной шкале в принципе совпадают. Это значит, что жизненные обстоятельства, инициирующие активность возрастных групп населения в обращениях «во власть» в связи с негативными ситуациями, остаются прежними и неизменными. Люди другие, стиль жизни тот же.

3. Молодые когорты, вступившие в процесс замещения поколений, дают в 1990 – 91 гг. большие провалы активности в досуге и межличностном общении, чем за 10 лет до этого. Для них институциональное поле проявления своей энергии тает не только в трудовом, политико-идеологическом и информационном сегментах, но и в формах и ареалах межличностного общения и досуга. При этом обратим внимание на пики роста числа несовершеннолетних детей в семье, приходящиеся на старшие поколения. Картина здесь совпадает с полученной ранее (см. главу 2). Эти пики говорят о появлении внуков и правнуков в связи с вступлением в процесс замещения поколений детей и внуков. Наибольший пик приходится на поколение рождения конца 60-х гг., вступление которого в процесс воспроизводства совпало с общественно необходимыми актами пронаталистской политики властей 80-х гг.

Рис. 3.10. Соотношение активности населения в 1981 и 1991 гг. в сферах досуга и рождаемости (процессе замещения поколений) на возрастной шкале

Система информационных средств – изменения в целом

В целом все это подтверждает предыдущие выводы, полученные на основе других методов статистического анализа. Чтобы начать разговор об информированности населения по различным проблемам и процессе реального информационного приема на фоне объективной картины жизни населения, нужно завершить рассмотрение динамики изменения, во-первых, информационной системы в целом, во-вторых, конкретных форм благосостояния и досуга, в-третьих, изменения в этот период бюджетов затрат времени на информационные и внеинформационные формы.

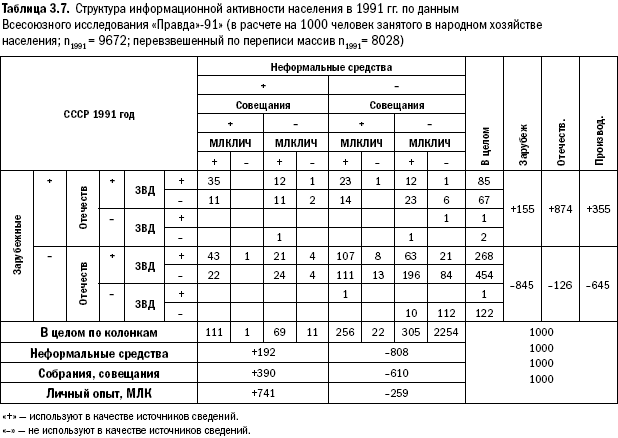

Из-за приподнятости выборки в верхние страты при перевзвешивании на генеральную совокупность уменьшается доля включенных во внешний поток информации (зарубежные газеты, радио, телевидение) с 19,4 % до 15,5 %, но увеличивается объем «не-аудитории» всех информационных потоков с 7,5 % до 11,2 % по пяти пластам реальности: мир-страна-регион-микрорайон-предприятие. При этом в Таганроге 1979 г. среди занятого в народном хозяйстве населения вне информационной структуры, сформированной из источников информации, несущих сведения по четырем локальностям (указанные пять без микрорайона и без неформальных источников), оказывалось лишь 0,7 %, тогда как в аналогичной группе населения по городам типа Таганрог в 1991 г. уже 10,7 %.

Так что отчуждение от институтов информационной структуры резко возрастает. Надо сказать и о том, что по Всесоюзному исследованию «Правда»-77» объем абсолютной «не-аудитории» отечественных средств массовой информации и пропаганды составлял 2,5 %. Из табл. 3.7 ясно, что он увеличился до 12,6 %. Кроме того, в исследовании 1977 г. прием информации зарубежных радиостанций, которые глушились, вело 14,7 % населения страны. Доля фактически осталась неизменной и через полтора десятка лет. В 1977 г. было обнаружено, что в «не-аудиториях» отечественных газет, радио, телевидения встречаются соответственно 0,7 %, 0,6 % и 0,9 % людей, которые слушают зарубежное радио. В абсолютной «не-аудитории» отечественных средств 1977 г. (на выборке в 9366 чел.) таковых обнаружено не было. В 1991 г. их объем составлял 0,3 %. Если в 1977 г. каналы зарубежных радиостанций выполняли информационную роль трансляции дополнительной информации, нехватка которой ощущалась в отечественных СМИ, то с 90-х годов они приобретают персональную аудиторию, границы которой к нашему времени расширяются.

К сожалению, провести крупномасштабное целостное исследование аудитории нынешних СМИ весьма трудно. В 2004 г., однако, мы провели небольшое исследование в Тамбове и в Москве, посвященное проблемам реформы образования, профориентации населения и информационному приему в динамике за 36 лет[83]. Попутно выясняли и включенность в систему средств массовой коммуникации. Выяснилось, что наибольшая дифференциация мегаполиса и среднего города состоит в использовании интернета и в предвыборной агитации. В Москве в аудиторию интернета было включено почти 30 % опрошенных, в Тамбове – 3 %. Пред выборной агитацией в столице было охвачено 5 %, а в Тамбове 2 % населения. По остальным средствам мы представили динамическую картину, начиная с 1990 г.

В целом при сравнении всех трех структур можно отметить следующее.

1. Для сравнения структур аудиторий печатных и аудиовизуальных средств аудитория Всесоюзного исследования оставлена в целом, так как принципиальных различий этой структуры в подвыборках по городам типа Тамбов и по Московской области в то время не наблюдается. Система едина.

2. Наиболее резкие изменения произошли в объемах аудиторий радио и журналов. При этом тамбовчане показывают, что доминантной группой стала та, что пользуется сразу двумя информационными средствами: местными газетами и телевидением. Журнальная аудитория сократилась в Тамбове в 3 (в Москве – в 1,5), а аудитория радио – в 4 раза (в Москве – в 1,5).

По ответам москвичей тут сохранена доминировавшая 15 лет назад структура аудитории с уменьшением группы максимально активных за счет увеличения использующих только газеты и телевидение. Заметим, что объем аудитории газет в двух массивах 2004 г. одинаков: в целом газеты через день читает три четверти опрошенных. Кроме того, из 30 % москвичей, использующих каналы Интернета, 93 % одновременно смотрят телевидение и, таким образом, Интернет в мегаполисе выполняет функции взаимодополняющего информационного средства на рынке сообщений.

Наиболее резкому сокращению в средних городах подверглись аудитории журналов и радио. Потребность в чтении газет осталась, в общем, на прежнем уровне и сократилась сравнительно мало. Резко возросли объемы узколокальных групп аудитории, связанных со стандартным стереотипом поведения в отношении информационных средств: прием информации визуальных средств и газет. Здесь ясно видно, что институциональная структура подверглась резкому сужению и как раз в плане сокращения тех средств, которые обращаются к реципиенту текстуально – через вторую, а не первую, как телевидение, сигнальную систему. Поток «картинок» – это прием информации через первую сигнальную систему, осмысление текста – через вторую, которая требует более активного моделирования реальности. Критически отнестись к содержанию «картинки» массе реципиента труднее. Кроме того, и текст тексту рознь. При анализе стандартов приема содержания сообщений мы коснемся адекватности интерпретации смысла сообщений по методике Т. М. Дридзе и увидим, что тексты, апеллирующие к эмоциональной сфере реципиента, имеют достаточно специфичное обращение в аудитории и интерпретацию их штампов и клише. Здесь огромное поле исследований для изучения реальных последствий восприятия и эффектов воздействия рекламных «роликов» и «долбежек».