Рис. 5.1.Соотношение знака упоминания ведущих капиталистических стран в апреле 1977 г. в газете «Правда» и знака принятой аудиторией информации об этих странах (mсообщений = 120, Аактов приема = 2291; «+» – положительный,«-» – отрицательный, «+-» – сбалансированный, «0» – нейтральная информация)

Несмотря на кажущуюся идентичность картин, обратим внимание вот на что: в целом образы потока опубликованной и принятой информации по знаку отношения к предмету описания – той или иной стране – похожи, но… Доля принятой информации с положительным знаком освещения капстран ниже, чем эта доля в структуре предлагаемого текста. А вот доля принимаемой информации с отрицательным и сбалансированными знаками освещения выше, чем в информационном ряду. И эти отклонения в потоке принятого значимы. Если же рассматривать поток информации об СССР, то там также фиксируются похожие отклонения в потоке принятой информации, где аудитория тяготеет к более интенсивному приему конфликтной или негативной по знаку информации. Этих флуктуаций мы еще коснемся при рассмотрении кардинальных изменении направленности отечественной пропаганды в период перестройки и позже, но сейчас сосредоточимся на картине в целом.

Прием информации и отношение к объекту освещения

Итак, можно допустить, что все элементы содержания текста входят в сознание аудитории в тех же пропорциях, в каких они присутствуют в тексте. Оно, конечно, может, и так, но важнее выяснить, в каких пропорциях эти элементы присутствуют в практическом сознании людей и как комбинируются в выражаемом людьми отношении. На входе информации все ясно. А как на выходе? И вот тут-то первое таганрогское исследование преподносит «первый» сюрприз.

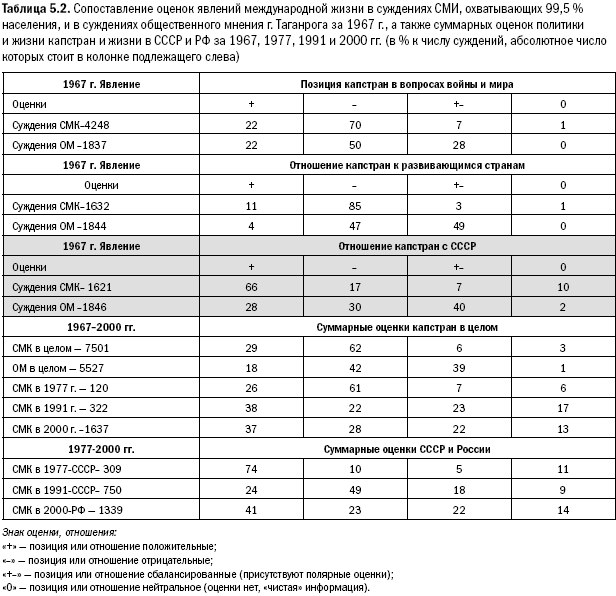

Рис. 5.1 выбран как наиболее четко показывающий адекватность знака принимаемой информации знаку информационного ряда на фоне сокращения приема в целом в 1977 г. (табл. 5.1), что вовсе не означает соответствия знака отношения аудитории знаку информационному. Несмотря на тождество знаковых рядов опубликованной и принятой информации, поле оценок общественного мнения существенно отличается от совокупной оценки медийными средствами роли западных стран в мире. Так, противоречивость позиций СМИ и населения в вопросе отношения капстран к СССР хорошо видна на рис. 5.2 (данные «столбцов» см. также в строках с «заливкой» табл. 5.2).

Рис. 5.2. Знак суждений-оценок позиции ведущих капстран в отношении СССР за 1967 г. в материалах центральных газет, радио и ТВ (СМК) и в суждениях-оценках общественного мнения (ОМ) в январе 1968 г. в Таганроге (Сэлементов-оценок = 1621, СсужденийОМ = 1846)

Мы видим, что информационный ряд девяти ведущих центральных газет, передач радиостанций «Маяк» и 1-й программы Всесоюзного радио, первого канала Центрального ТВ и областных каналов СМК (около 65 000 упоминаний различных стран мира за год), содержащий оценки актов политики Англии, ФРГ, США, Италии, Греции, Турции, Испании, Франции, Израиля и Японии в отношении Советского Союза (1621 суждение), резко расходится с оценками этой же политики у населения типичного среднего города РСФСР.

Главное в данных рис. 5.2и табл. 5.2 то, что население Таганрога в 1967 – 1968 гг., а впоследствии и страны, занимало более сдержанную позицию во взглядах на международную жизнь, нежели та, что демонстрировали СМИ. Аналогичные расхождения по ряду признаков наблюдаются и сейчас, но крупномасштабных исследований вышеприведенного ранга в настоящее время не проводится. Хотя данные исследования «Выборы-2000», по крайней мере на полюсе «тексты ведущих газет», показывают неизменность позиции некоторых центральных газет в международных вопросах.

Несходство позиций масс-медиа и населения в международных вопросах очевидно. Смысл образа, формировавшегося информационными средствами в течение 30 лет сводился к формуле: «Ведущие капстраны резко отрицательно относятся к развивающимся странам и, занимая в вопросах войны и мира агрессивную позицию, уважают только сильный Советский Союз, являющийся единственным фактором, сдерживающим западную агрессивность». Оценки населения более взвешены и сбалансированы, хотя в оценке отношения капстран к СССР четко проецируется позиция: «никакого уважения они к нам не испытывают, а что хотят, то и делают». Отметим, что масс-медиа правы по существу международной обстановки, а критичное общественное мнение, «забегая» оперативными оценками на двадцать пять лет вперед, «провоцирует» своим скепсисом ту самую международную политику властей СССР и РФ, которая не выдерживает критики даже с точки зрения буржуазных концепций защиты государственного суверенитета. Пока трудно сказать, что «работало» вперед в принятых в середине 80-х политических решениях[114]. Однако сходство проекции сознания с «создавшейся» впоследствии реальностью поразительно. Как в воду глядели. Лучше бы, конечно, не заглядывали.

Резкая перемена знака оценок политики ведущих капстран приходится в масс-медиа на 1990/1991 гг., когда умеренное увеличение положительных моментов жизни капстран сопровождается резким уменьшением отрицательных оценок этой жизни и соответствующим увеличением оценок сбалансированных. При этом в советское время в структуре освещения жизни зарубежных стран по сферам жизни превалирует освещение политической подсистемы: 41 % – деятельность госорганов, 8 % – спорт, 8 % – митинги и акции протеста, 4 % – промышленность и финансы. В современный период они занимают в газетах соответственно 23 %, 1 %, 5 %, 21 %. Тема «промышленности и финансов» увеличилась за счет сужения освещения политики и спорта. Характерно, что знак сфер жизни всех зарубежных стран претерпел минимальные изменения с 1967 по 2000 гг. Все сферы жизни всех стран мира имели 45 % положительных, 31 % отрицательных, 2 % сбалансированных и 20 % нейтральных упоминаний, сменившихся в 2000 г. на 38 % положительных, 28 % отрицательных, 14 % сбалансированных и 20 % нейтральных. Однако в 1991 г. информация по знаку резко менялась. Об этом мы еще поговорим подробно.

Вернемся к ориентациям населения. Здесь четко выделяется два ряда массового сознания: фундаментальный и оперативный. Из приведенных диаграмм и таблиц следует, что население тяготеет к взвешенным оценкам, отрицая крайности. Но это оценки текущих международных событий. Мы же специально измерили изменение отношения населения к странам мира в 25-летнем цикле. Оказалось, что на замерах с интервалом в 24 года обнаружились (как и в случае с базовыми ценностями в главе 2) 15 стран, интерес к которым остался на одном уровне. Люди называли 5 стран, в которые они хотели бы поехать. Чехословакия, занимавшая в 1967 г. по этому параметру первое место, в 1991 г. переместилась на двадцать первое. США с третьего места переместились на первое. Мы исключили страны, которые претерпели переход с одного места на другое на два ранга и более. И тогда остались страны, интерес к которым стабилен и не подвержен состоянию политической атмосферы, враждебным или дружеским акциям, позициям правительств этих стран и т. п. В целом это семья из пятнадцати стран-народов, однако первые пять вообще не сходят со своих мест, а в парах «Китай – Югославия», «Греция – Испания» имеются флуктуации в единицу на ранговом ряду, объяснимые периодами обострения наших двусторонних отношений[115].

Мы видим, что ни две мировые войны, ни франко-русские конфликты прошлого века не поколебали интереса русскоязычного населения к жизни Франции, Германии, Италии, Англии, Индии (рис. 5.3). Этот интерес устойчив, не подвержен конъюнктурным изменениям – это семья народов, связи с которыми складывались на протяжении тысяч лет, и они лежат в «генетической» памяти общества. Развитие связей на этом поле будет всегда поддержано населением. Освещение жизни людей в этих странах, их порядков, обычаев будет всегда вызывать интерес. Это фундаментальный ряд сознания людей, выработанный исторически. И политики, и журналисты, обязаны его знать и в той или иной мере на него ориентироваться.