Святые Иосиф и Мария перед писцами царя Ирода. Мозаика. XIV в. Церковь монастыря Хора (Кахрие Джами).

Павлин. Мозаика. XIV в. Церковь монастыря Хора (Кахрие Джами).

Подобно тому как при «умной молитве» взор верующего обращается внутрь, в его душу, так внимание живописцев сосредоточилось на значении, сути христианского учения.

Главное место в системе росписей, в верхней части алтарной апсиды напротив входа (конхе), занимает сцена Сошествия Христа во ад. Сын Божий, претерпевший мучения и смерть на кресте, победил силы ада. Связаны бесы, сломаны адские врата, разбросаны ключи и запоры. Христос в белых одеждах стремительным движением поднимает из гробов Адама и Еву, чей первородный грех Он искупил своей кровью; по обе стороны теснятся праведники, готовые к восшествию в рай. Светлые одежды Христа и белый с золотыми звёздами ореол его Божественной славы создают физическое ощущение света, исходящего от Христа. Свет источает и лик, и это особенно поражает именно на фреске, которой не присуща светоносность мозаики. Художник добился этого, сильно высветлив лицо Христа. Лоб, щёки и нос прописаны тонким слоем белил, поэтому по контрасту с тёмными волосами и бородой лик кажется светящимся, поистине светоносным.

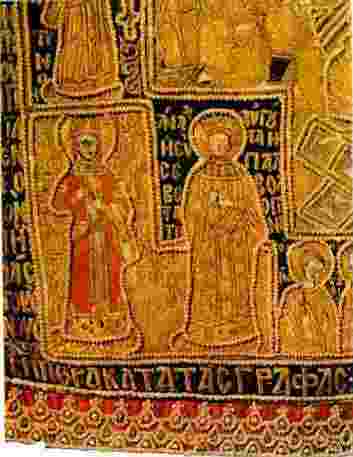

Высокая одухотворённость Палеологовской эпохи сказалась и в прикладном искусстве, где получило особое развитие художественное шитьё. Оно существовало в Византии и раньше, но занимало подчинённое место по сравнению с ювелирным искусством. Когда иссякло золото в императорской казне и кошельках знатных вельмож, мастерам перестали заказывать ценные вещи, и они разучились делать красивые эмали, мозаичные иконы, ажурные украшения. К тому же византийцы начали утрачивать вкус к вызывающей роскоши: ведь многие бережно хранимые реликвии перешли в руки крестоносных рыцарей, уплыли в другие страны… Прежняя роскошь была уже невозможна. Своеобразным воспоминанием о золотых предметах стало золотое шитьё.

В отличие от более раннего шитья оно стало сюжетным. Те же сцены, которые возникали под кистью живописцев на иконах и в храмах, начали вышивать цветными шелковыми нитями на тканях. А чтобы сделать шитьё дорогим и нарядным, уподобить его светоносной мозаике или блеску золотых сосудов, стали пользоваться ещё золотыми и серебряными нитями. Тяжёлые и хрупкие, эти нити не могли прошивать ткань насквозь: они клались «вприкреп», т. е. располагались на основе и пришивались к ней изящными стежками шёлка. Стежки-прикрепы можно было разнообразить, располагая их то лесенкой, то ёлочкой, то другими узорами; благодаря таким ухищрениям вышивка обретала роскошный, драгоценный вид. Вышивки предназначались не для константинопольских модниц, а для облачений священнослужителей и для церковных тканей. Вышивали покровцы, которыми накрывали сосуды для причастия, алтарные завесы, плащаницы — большие куски ткани, используемые во время богослужения. Рисунок обычно наносили профессиональные иконописцы, что определило общность принципов византийской живописи и шитья. Затем над вышивкой трудились женщины. Придворные дамы и монахини склонялись над дорогой красной тканью, устилая её сотнями разноцветных нитей. Постепенно основа скрывалась под бесчисленными стежками, и материя преображалась, превращаясь в икону. Распространился обычай подвещивать к иконам вышитые пелены, на которых повторялся сюжет иконы. Таким образом, шитьё стало своеобразной «живописью иглой», и это позволило ему выражать самые высокие чувства. Вышивали даже портреты: на большом саккосе (облачении) митрополита Фотия, приехавшего в Москву из Византии в 1410 г., помещено изображение митрополита.

Император Иоанн Палеолог и императрица Анна. Фрагмент саккоса (одеяния) митрополита Фотия. Конец XIV начало XV в.

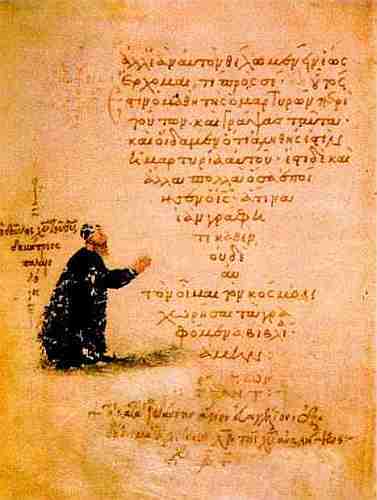

В искусстве эпохи Палеологов появляется особый тип портрета, где заказчик изображается молящимся, просящим милости у Бога. Если императоры Македонской и Комниновской династий обычно торжественно предстояли не столько Христу или Богоматери, сколько зрителю (они изображались фронтально), то изображённый уже при Палеологах в мозаике церкви Хора Исаак Комнин показан повернувшимся к Христу с просительно протянутыми руками. Его маленькая фигурка выглядит жалкой и затерянной, голова в царском венце не достигает и пояса Богоматери. Идея слабости человека по сравнению с небесными силами, даже если этот человек — глава целой империи, передана здесь исключительно наглядно. Столь же одинок и беззащитен и правитель Мореи Димитрий Палеолог, велевший изобразить себя на иллюстрации к Евангелию. Коленопреклонённая фигура в тёмном одеянии затеряна на плоскости листа; Димитрий обращён к зрителю в профиль, в мольбе он простирает руки перед собой. Но в отличие от мозаики церкви Хора на миниатюре нет изображения Христа: Димитрий обращается в пустоту, зовёт и не получает ответа. Не так ли обращался он за небесной защитой, когда турки захватили гордый Константинополь, когда турецкий султан потребовал в свой гарем прекрасную Елену, дочь Димитрия, когда, наконец, последние независимые области империи склонили голову под турецкое ярмо?

Блестящий расцвет искусства эпохи Палеологов длился около полутора столетий. Учёные спорят о том, смог бы «палеологовский ренессанс» перерасти в настоящее Возрождение, подобное итальянскому, или эпоха Средневековья в Византии ещё не собиралась уступать своих позиций Новому времени. Однако воинственные турки-османы не дали истории достаточного срока, чтобы разрешить этот вопрос…

Султан Мехмет II вёл умную и коварную политику, изолируя Византию от возможных союзников. Две турецкие крепости встали по обе стороны Босфора, заблокировав Константинополь с моря. Под знамёна султана собралось двухсоттысячное войско, вооружённое лучшей в мире артиллерией. Турецкое войско осадило столицу империи в 1453 г. Мехмету II пришлось два месяца провести под стенами великого города, ибо византийцы, по словам очевидца, «мужественно и благородно делали то, что выше сил человеческих». И в самом падении ещё раз явила Византия своё величие, свою истинно эллинскую гордость. Турки разграбили Константинополь, перебили или увели в плен его жителей. Мехмет II въехал на белом коне в храм Святой Софии. Византийское искусство, называемое учёными уже поствизантийским, т. е. послевизантийским, сохранялось с тех пор не в Константинополе, а в монастырях Афона и на острове Крит. Однако жизнь византийского искусства оказалась длительнее, чем жизнь Византийской империи. Многие греки перебрались в Италию и на Русь, где обогатили местную культуру своими традициями. Даже сами завоеватели вдохновились достижениями побеждённого народа, хотя и принадлежали к иной вере — исламу. Они использовали древние византийские храмы как мечети, а множество построенных самими турками константинопольских мечетей подражает великому и непревзойдённому храму Святой Софии. Вокруг этого собора выросли четыре башни-минарета, с высоты которых мусульман созывали на молитву. Турки, захватившие Константинополь, переименовали его в Стамбул; само это слово («Истампол») происходит от греческого «полис» — «город».

Димитрий Палеолог. Миниатюра. Рукописное Евангелие. Середина XV в.

Заставка в византийском рукописном Евангелии. XIV в. Государственный Исторический музей, Москва.

Что же оставила Византия в наследие человечеству? Безусловно, главное её достижение в области искусства — создание целостного комплекса храмового действа. Византийские Отцы Церкви разработали символику иконописания и строительства храма, а зодчие — его формы. Художники наполнили церкви мозаиками, иконами и фресками, ювелиры — богослужебными предметами и сосудами, ткачи — драгоценными тканями, вышивальщицы — вышивками. Всё это жило в ходе богослужения. Пристально смотрел на молящихся Христос из главного купола. Каждый предмет имел свой священный смысл, понятный только в этой восточнохристианской среде. Хор пел акафист (хвалебное песнопение) в честь Богоматери, где Она называлась Небесной Лествицей и Купиной Неопалимой, и в росписях церкви представала лестница, по которой сходили и поднимались ангелы, а рядом горел не сгорая куст ясенца — купины.