Искусство византийского мира

Искусство Византии

В безоблачном небе над берегами Босфора парил орёл со змеёй в когтях. Змея извивалась, пытаясь ужалить врага, но орёл камнем упал вниз и раздробил ей голову ударом мощного клюва. Победу царя пернатых встретили радостными криками посланники римского императора Константина, искавшие место для новой столицы. Битву орла со змеёй они истолковали как знак свыше. На месте старой греческой колонии Визáнтий был основан город Константина — Константинополь, который 11 мая 330 г. официально провозгласили столицей Римской империи, новым Римом. Впоследствии империя разделится на две части — Западную и Восточную. Первая из них пала под натиском германских племён, вторая прожила целое тысячелетие, полное сокрушительных поражений и мировой славы. Основание нового Рима знаменовало новый этап в истории человечества. Угасал старый, языческий Рим, где происходил упадок экономики и политической жизни. Жестокий кризис не мог не поколебать традиционную систему взглядов и представлений, принадлежавших людям уходящей эпохи. Они всё ещё продолжали поклоняться языческим богам Юпитеру и Венере, находили высшее интеллектуальное наслаждение в совершенной логике классической философии, считали человеческое тело самым прекрасным творением природы. Однако уже таяли надежды на реальную помощь богов, менее логичной и предсказуемой становилась жизнь, явственнее обнаруживалась хрупкость человеческого существования. Земной мир не мог предложить надёжной опоры — её оставалось искать на небесах.

Наиболее остро ощущали общее неблагополучие самые бедные и бесправные. Первоначально именно они становились сторонниками новой религии — христианства.

Важный принцип нового учения — равенство всех перед Богом. Богач и нищий, знатный человек и раб оказывались «братьями во Христе», что противоречило главным устоям римского общества. Отречение от прежних богов во имя Христа ставило христиан вне закона, ведь поклонение языческим богам, особенно поклонение императору как земному богу, было обязательным для всех граждан и подданных Римской империи. Христианство объявили вреднейшей ересью, сторонников которой подвергали пыткам и казням.

Первые христиане, вынужденные таиться, собирались в укромных местах. Особенно подходили для молитвенных собраний катакомбы — лабиринты пещер, созданных для погребения усопших[49]. Христиане Рима и Неаполя, Керчи и Сиракуз, Милоса и Александрии построили целые подземные города, где коридоры с погребениями располагались в несколько этажей друг над другом. Они замуровывали тела отошедших в мир иной в нишах по сторонам коридоров или клали в саркофаги, стоявшие в небольших комнатах. В этих комнатах христиане и собирались для богослужения. Христиане часто посещали катакомбы, которые были для них и церковью, и мартирием (постройкой над могилой мученика), и кладбищем. Стены катакомб белили и украшали живописью. Слабые лучи, проходившие через луминарии — отверстия в потолке, и неровный свет горящих факелов вырывали из полутьмы отдельные фигуры, орнаменты… В катакомбной живописи христиане использовали художественный язык и сюжеты античности. В некоторых мотивах нет ничего христианского: это вазы, цветы, плоды, птицы, звери, амуры… Однако, возможно, часто встречающиеся фигуры языческих божеств Амура и Психеи приобрели новый символический смысл. Например, образ Психеи мог истолковываться как изображение христианской души, а чудесный песнопевец Орфей, которому внимали даже животные, стал обозначать Христа.

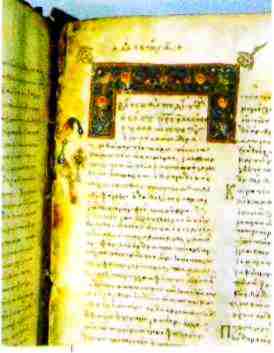

Заставка в рукописной византийской книге «Слова» Иоанна Златоуста. X в. Государственный Исторический музей, Москва.

К античной мифологии первые христиане обратились, желая скрыть своё вероисповедание от посторонних глаз. Но, кроме того, их волновала сама возможность изображать священные лица и сюжеты. Прижизненные портреты персонажей христианского пантеона (святых, Иисуса Христа и его учеников — апостолов) встречались крайне редко, и вряд ли кто-нибудь мог похвастаться, что видел истинное портретное изображение Богоматери или Христа. Верующие неизбежно по-разному представляли себе облик тех, к кому возносили свои молитвы. Поэтому их стали изображать иносказательно, символически, чтобы вообще не возникал вопрос о достоверности изображения. Так в катакомбах появились фигуры юноши-пастуха — Доброго Пастыря. Ведь Христос, согласно Евангелию от Иоанна, сказал: «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Пальмовая ветвь — атрибут императорских триумфов — означала райское блаженство; голубка с оливковой ветвью стала символом души, якорь остался олицетворением надежды, но уже совершенно новой надежды — на спасение в вечной жизни. Ещё более важным был вопрос о назначении изображений. Римляне создавали изваяния своих богов, чтобы поклоняться им; они считали, что бог может вселиться в собственную статую. Христиане уничтожали такие статуи, называя их идолами, поскольку считали, что Бога нельзя представить человекоподобным. Он находился на небе, незримо пребывая повсюду. Христос обещал своим ученикам, что, если двое или трое соберутся во имя Его, Он будет среди них. Изображение Бога должно было только напоминать об оригинале, но не замещать Его. Таким напоминанием для ранних христиан были, например, изображение Богоматери с Младенцем Христом в катакомбах Присциллы в Риме (III в.) или сцены евангельских чудес. Сами молящиеся представали в росписях в виде фигур с воздетыми к небу руками. Их называли орантами (от греч. «оранс» — «молящийся»).

Византийский церковный писатель IV в. Евсевий Памфил упоминал о целой скульптурной группе, которую установила у ворот своего дома исцелённая Христом женщина. Группа состояла из медной статуи коленопреклонённой заказчицы и мужской фигуры в хитоне, простиравшей к ней руку. Евсевий выразился по поводу последней весьма осторожно: «Говорили, что эта статуя является образом Иисуса». Христианство отказалось от скульптуры: изваяния Христа и святых слишком ярко напоминали бы статуи языческих божеств, подчёркивая плотское естество тех, кто сознательно отринул телесное ради духовного. Христиане не принимали античный культ. Они поклонялись страдающему Богу и чтили внутреннюю, душевную красоту, оставляя в стороне красоту телесную.

Добрый пастырь. Фреска. III в. Катакомбы Святой Присциллы. Рим.

Юноша в золотом венке. Фаюмский портрет. II в. н. э. Государственный музей изобразительных искусств, Москва.

Однако приверженцы нового учения о воплощении Христа не могли отказаться от изображения человеческой фигуры. Необходимо было найти такой способ изображения, который стал бы окончательной победой духа над плотью. И тогда христианство обратилось к надгробному портрету, который существовал в то время и в скульптурной, и в живописной форме. Много таких живописных портретов было обнаружено в египетском оазисе Эль-Фаюм, за что они и получили название фаюмских. Они изображают умерших и потому представляют свои модели как бы находящимися по ту сторону земной жизни. Их лица лишены выражения, взгляд огромных глаз, устремлённый мимо зрителя, видит что-то недоступное живым. Плоскость и схематизм форм подчёркивают отрешённость персонажей, которые словно уже истлевают под внешней оболочкой. Эти принципы вполне могли быть использованы и развиты в христианском искусстве.