В XVI в. Москва стала объединять местные художественные школы, что стало естественной реакцией в искусстве на объединение страны. В результате самые отдалённые русские земли смогли воспринять высшие достижения столичного искусства, и в какой-нибудь глухой северной веси из-под кисти патриархального сельского мастера появлялась икона, написанная по композиции Андрея Рублёва. А искусство самой Москвы обогащалось творческим опытом Новгорода, Пскова, Твери и других высокоразвитых русских центров.

В XVI в. существенно стала расширяться тематика древнерусской живописи. Гораздо чаще, чем раньше, художники обращаются к сюжетам и образам Ветхого завета, к назидательным повествованиям притч и, что особенно важно, к легендарно-историческому жанру.

Параскева Пятница в житии. Икона. XVI в.

Никогда ранее историческая тема не занимала так много места в творениях иконописцев. В связи с этим в художественное творчество всё более проникают жанровость, интерес к быту, всё чаще в композициях появляются русские «реалии». Условная «эллинистическая» архитектура сменяется на иконах русской. В то же время в живописи XVI в. ощутимо тяготение к отвлечённому «мудрствованию», к истолкованию в зрительных образах богословских догматов. Церковь и государство жёстко контролировали иконопись, поэтому в то время получили распространение иконописные подлинники (сборники образцов), в которых устанавливалась иконография основных сюжетных композиций, а также отдельных персонажей.

Правительство Ивана Грозного придавало огромное значение возвеличиванию в искусстве своих политических идей. Об этом свидетельствует икона-картина «Благословенно воинство небесного царя» («Церковь воинствующая»), происходящая из Успенского собора Московского Кремля. Призванная увековечить покорение Казанского ханства, она мало напоминает традиционный моленный образ. На очень вытянутом в ширину композиционном поле художник изобразил многочисленное войско, которое тремя дорогами в пешем и конном строю удаляется от охваченного пламенем города. Воинский поток, предводительствуемый архангелом Михаилом, устремляется к «граду» на другом краю композиции, откуда благословляют шествующих Богоматерь с Младенцем Христом. Так «увидел» царский иконописец торжественное возвращение русского войска из Казани в Москву, представив его как апофеоз «воинства небесного царя», движущегося из разгромленного «града нечестивого» к «горнему Иерусалиму». На иконе принято противоположное обычному направление движения — справа налево, что делает его более медленным и церемониальным. А лёгкие ангелы в ярких одеждах с венцами в руках, взлетающие навстречу воинам, помогают добиться в изображении динамического равновесия. Впереди среднего полка или в центре его с алым стягом, в царском наряде, с крестом в руках едет сам Иван Грозный. В рядах святого войска — прославленные русские князья и полководцы, предки юного царя, а также «вселенские святые воины» и русские ратники, сложившие головы под Казанью и уподобившиеся древним мученикам. У ног всадников струится река. Рядом изображён иссякший источник. Он символизирует падший «второй Рим» — Византию. Полноводный источник символизирует «третий Рим» — Москву.

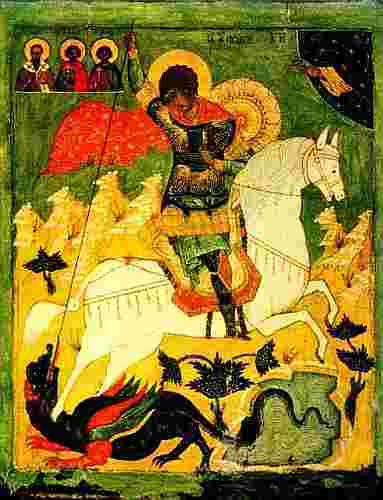

Чудо Георгия о змие. Икона. XVI в. Псковский историко-архитектурный музей-заповедник.

Успение Богородицы. Икона. XVI в. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Москва.

Церковь воинствующая. Икона. XVI в.

Оранта Мирожская. Великая Панагия. Икона. XVI в. Псковский историко-архитектурный музей-заповедник.

Богоматерь Словенская. Икона. XVI в. Государственный Исторический музей, Москва.

Иконопись XVII века

Эволюционные процессы, происходившие в государственном строе России в XVII в., ломка традиционного мировоззрения, заметно выросший интерес к окружающему миру, тяга к «внешней премудрости» (т. е. наукам) отразились на общем характере русской культуры. Способствовали изменениям и необычайно расширившиеся связи страны с Западной Европой, а также с украинскими и белорусскими землями (особенно после воссоединения с Россией Левобережной Украины и части Белоруссии в середине столетия). «Родовой признак» культуры и искусства этой эпохи — «обмирщение», освобождение от канонов. Расширение тематики изображений, увеличение удельного веса светских (исторических) сюжетов, использование в качестве «образцов» западноевропейских гравюр (например, иллюстрированной Библии Яна Фишера-Пискатора) позволяли художникам творить с меньшей оглядкой на традиции, искать новые пути в искусстве. Однако нельзя забывать и того, что золотой век древнерусской живописи остался далеко позади. Подняться вновь на вершину в рамках старой системы было уже невозможно. Иконописцы оказались на перепутье.

Начало XVII в. ознаменовалось господством двух художественных направлений, унаследованных от предыдущей эпохи. Одно из них получило название годуновской школы, поскольку большинство известных произведений этого направления выполнено по заказу царя Бориса Годунова и его родственников. Годуновский стиль в целом отличают тяготение к повествовательности, перегруженность композиций деталями, телесность и материальность форм, увлечение архитектурными формами. В то же время ему присуща определённая ориентация на традиции великого прошлого, на образы далёкого рублёвско-дионисиевского времени.

Цветовая палитра произведений сдержанная. В построении формы большая роль отводилась рисунку. Другое направление принято называть строгановской школой. Большинство икон этого стиля связано с заказами именитого купеческого рода Строгановых. Строгановская школа — это искусство иконной миниатюры. Не случайно её характерные черты ярче всего проявились в произведениях небольших размеров. В строгановских иконах с неслыханной до того времени дерзостью заявляет о себе эстетическое начало, как бы заслонившее культовое назначение образа. Не глубокое внутреннее содержание той или иной композиции и не богатство духовного мира персонажей волновали художников, а красота формы, в которой можно было всё это запечатлеть. Тщательное, мелкое письмо, мастерство отделки деталей и изощрённый рисунок, виртуозная каллиграфия линий, богатство и изысканность орнаментации, многоцветный колорит, важнейшей составной частью которого стали золото и серебро, — вот составные части художественного языка мастеров строгановской школы.

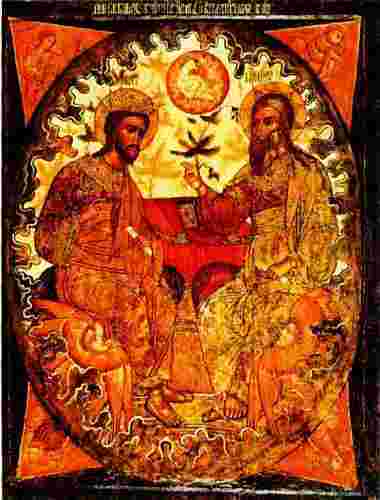

Новозаветная Троица. Икона. XVII в.

Одним из наиболее знаменитых художников-строгановцев был Прокопий Чирин. К числу его ранних работ относится икона «Никита-воин» (1593 г.). Образ Никиты, ещё сохраняющий отголоски лирических интонаций XV в., уже лишён внутренней значительности. Поза воина изысканно манерна. Тонкие ноги в золотых сапожках сдвинуты и чуть согнуты в коленях, отчего фигура едва удерживает равновесие. Голова и руки с «истончёнными» перстами кажутся слишком маленькими по сравнению с массивным торсом. Это не воин-защитник, а скорее светский щёголь, и меч в его руках — лишь атрибут праздничного наряда.

Элементы своеобразного реализма, наблюдавшиеся в живописи строгановской школы, получили развитие в творчестве лучших мастеров второй половины XVII в. — царских иконописцев и живописцев Оружейной палаты. Их признанным главой был Симон Ушаков (1626–1686) — человек разносторонних талантов, теоретик и практик живописи, графики, прикладного искусства. В 1667 г. в трактате «Слово к люботщателям иконного писания» Ушаков изложил такие взгляды на задачи живописи, которые по существу вели к разрыву с иконописной традицией. Характерным примером практического претворения в иконописи эстетических идеалов Симона Ушакова является его «Троица» (1671 г.). Композиция этой иконы воспроизводит прославленный рублёвский «образец» с его плавными круговыми ритмами, с ориентацией на плоскость, несмотря на отчётливую пространственность. Но Ушаков, сам не желая того, эту плоскость разрушил. Глубина перспективы стала слишком ощутима, в фигурах резко выявлены объёмность и телесность. При тщательности и «чистоте» письма, при подчёркнутой нарядности и реализме деталей всё это вызывает ощущение академической холодности, омертвелости изображения. Попытка написать «как в жизни» обернулась безжизненностью.