Творчество Дионисия, в котором ещё ясно слышны отголоски высокоодухотворённого поэтического искусства Андрея Рублёва, обладало и новыми чертами. Отойдя от византийской традиции, основой которой было античное искусство, мастер существенно изменил важнейшие изобразительные принципы. Фигуры святых на его фресках уже не уподоблялись монументальным статуям, их пропорции удлинились. Утратив объём, став как бы бестелесными, изящные фигуры вопреки законам тяготения словно парят в пространстве, подчиняясь плавному музыкальному ритму композиций. Их длинные, богато украшенные одеяния изображены плоскостно, как цветовые пятна. И это ещё больше подчеркивает декоративную нарядность росписей. В персонажах и событиях отсутствует материальное, обыденное. Перед изумлённым зрителем совершается чудо: словно приоткрываются двери в небесный, райский мир, исполненный Божественной гармонии, где грубая материя преображается и очищается от всего плотского, мирского.

Краски Дионисия

Существует легенда о том, что художник сам изготовлял свои краски. Он якобы растирал разноцветную гальку, собранную на берегах Бородавского озера, возле которого расположен монастырь. Легенда возникла, видимо, потому, что холодная красочная палитра фресок Ферапонтова монастыря — нежно-голубые, зелёные, бирюзовые и розовые тона в сочетании с золотистоохристыми оттенками — необыкновенно созвучна молчаливой и скромной красоте северного пейзажа. В цветовой гамме росписей словно отразилась игра воды на закате солнца. В действительности же, как установили реставраторы, все краски Дионисия были привозными и, более того, сложносоставными. Например, замечательного разнообразия зелёных оттенков на фресках мастер добивался, не используя зелёный пигмент, а только смешивая и накладывая одну краску на другую. Владение тонкими приёмами фрескового письма, совершенство живописного исполнения позволяют поставить работы Дионисия в один ряд с работами крупнейших, современных ему мастеров западноевропейской живописи.

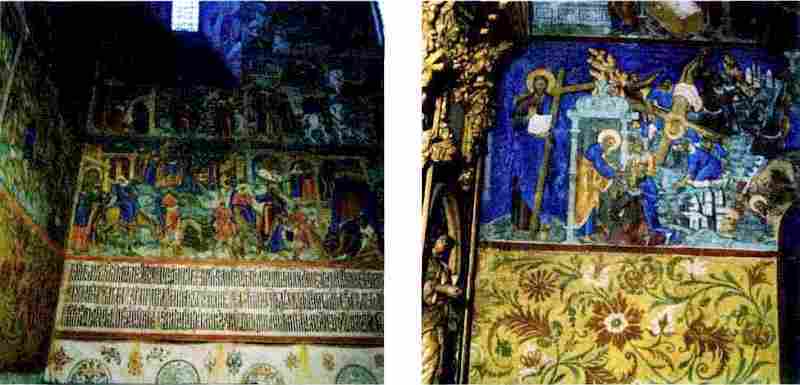

Фрески в церкви Рождества Христова в Ярославле. XVII в.

Создавая свой последний фресковый ансамбль, Дионисий остался верен основным принципам монументальной живописи. Естественно, фресковые росписи церквей будут создаваться и в последующие времена, но сюжеты их усложнятся, повествовательное начало и декоративность усилятся. Всё это приведёт к тому, что композиция фресок станет раздробленной, монументальность утратится, а органическая связь живописи с архитектурой нарушится. Русские фрески XVII столетия по художественной ценности будут значительно уступать фрескам раннего Средневековья.

Иконопись

Древнерусское государство, возникшее в IX в., приняло в 988 г. христианство из Византии и тем самым оказалось вовлечённым в мощный поток византийской культуры. Её усвоение и творческая переработка породили оригинальное и самобытное искусство, которое называют древнерусским.

Это искусство, отдалённое от наших дней столетиями, возникло в среде с общественными условиями и мировоззрением, отличными от современных, и обладает особенностями, без знания которых невозможно его полноценно воспринять. Форма, тематика и содержание древнерусского искусства тесно связаны с религией и призваны сосредоточить мысли и чувства человека на неземном, невещественном, вечном. Оно находилось под неусыпным контролем Церкви. Мирские (светские) сюжеты были ему известны, но не более того. Отсюда, однако, не следует, что древнерусская живопись не соприкасалась с жизнью и не отражала мыслей, интересов, настроений, владевших средневековым человеком. Совсем напротив! Создавая образ Богоматери или Святого Николы, изображая Страшный суд или события из жизни Христа, мастер-иконописец отвечал себе и своим современникам на самые насущные и важные вопросы, пытался проникнуть в тайны прошлого и будущего мироздания, разделить добро и зло, найти своё место в мире, смысл собственного существования. Но, конечно, выявить жизненное начало в творениях древнерусских живописцев, понять, как именно реальная жизнь отразилась в той или иной иконе, совсем не просто.

При этом необходимо помнить, что икона — это произведение искусства особого рода, во многом непохожее на привычную для наших дней картину. По учению Отцев Церкви, иконный образ восходил к первообразу, т. е. представлял собой не личное восприятие каким-либо художником ветхозаветных или евангельских лиц, событий и откровений, а как бы запечатлённую духовную истину; обладал (в доступных человеку пределах) такой же полнотой знания о сверхъестественном, Божественном мире, как и тексты Священного писания. А это значило, что художник должен был следовать приёмам иконографии, т. е. он не мог изменять композиционные схемы и облик персонажей по своему усмотрению. Именно иконография гарантировала верность изображённого Священному преданию и соборному опыту Церкви.

Так сформировался один из основных признаков средневекового искусства — каноничность, т. е. следование строгим правилам — канону. Особенно это относится к древнерусским иконописцам, которые использовали устойчивый набор сюжетов, а главное — типы изображения и композиционные схемы, утверждённые традицией и Церковью. В художественной практике применялись так называемые образцы — рисунки, позднее — прориси (контурные кальки), без которых редко обходился средневековый мастер. Они не давали художнику сбиться и уклониться на путь самомышления.

Канон — явление сложное и не может быть оценён однозначно. С одной стороны, он сковывал мысль средневекового живописца, ограничивал сто творческие возможности. С другой — как неотъемлемая часть средневековой культуры, он дисциплинировал художника, направлял его творческий поиск в область тщательной проработки деталей, воспитывал зрителя, помогая ему быстро ориентироваться в сюжетах и внутреннем смысле произведений. Настоящее высокое искусство иконописи начиналось там, где творческая воля мастера, не порывая с каноном (в этом случае художник просто не был бы понят теми, для кого он писал), тем не менее преодолевала его. Иными словами, история иконописи — это история создания и преодоления канонов.

Андрей Рублёв. Спас. Икона. XV в.

Преображение. Икона. XVI в. Псковский историко-архитектурн ый музей-заповедник.

Доски и олифа

Иконы писали на досках: в Византии — на тяжёлых кипарисовых, на Руси — на липовых и сосновых. Дерево было на Руси доступным и дешёвым материалом. Доску сверху покрывали левкасом (от греч. «леукос» — «белый») — меловым грунтом. Затем наносили контуры рисунка, по которому писали красками. Краски иконописцы растирали на яичном желтке, поэтому они были очень прочными и яркими. Сверху икону покрывали олифой (от греч. «олиефа» — «мазь», «масло») — веществом на основе растительного масла, образующим плёнку. Эта плёнка защищала живопись от влаги и повреждений. Олифой в старину пользовались вместо лака.

Но ни византийские, ни русские мастера не догадывались об одном очень коварном свойстве олифы: со временем (через восемьдесят — сто лет) она темнеет. В прошлом яркие, жизнерадостные краски иконы тускнеют, закрывая живопись чёрной завесой. На иконе смутно проступает изображение; такую икону в старину считали «непригодной». На Руси существовало несколько способов избавляться от таких «непригодных» икон: их пускали в половодье по реке ликом вверх или выносили на перекрёсток и после молебна сжигали. Иногда доску с потемневшим изображением «записывали» новой живописью, сохраняя таким образом на века древнюю. Реставраторы, расчищая иконы, часто обнаруживают несколько слоёв более поздней живописи.