Вероятно, язык геометрических символов — это некое универсальное явление, которое всплывало в истории культуры разных стран и народов в особенные моменты, когда возникали новые художест — венные системы.

Такая роль была отведена греческой геометрике. Позади неё находилось отделённое несколькими веками великое крито-микенское прошлое. Впереди — новое, ещё неизвестное будущее. Связующим звеном для передачи традиции стала керамика — производство сосудов, окрашенных очень скромно, бегло и часто небрежно. Конец Микенского мира дал жизнь субмикенскому вазописному стилю (XII–X вв. до н. э.), который сменился протогеометрическим (X–IX вв. до н. э.), а затем и геометрическим (IX–VIII вв. до н. э.). Форма ваз и характер их росписей становятся всё монументальнее и строже, а их декор от схематической волнистой горизонтали, передающей образ первостихии — воды, переходит ко всё более продуманным, сложным и строго выстроенным образам. Мастера геометрической эпохи опирались на две главные традиции — минойскую силу чувств и микенскую логику. Однако в геометрике явно преобладало второе.

Стиль эпохи великолепно передаёт амфора VIII в. до н. э. из Афин, некогда служившая надгробием. Впервые у греков громадный сосуд оказался связанным с захоронением, но оставался на земле как памятник человеку. Возможно, усиленное стремление сделать форму сосуда человекоподобной (его высота составляет полтора метра) связано с необходимостью видеть в нём увековеченный образ, хотя и условный. Любопытно, что у такой вазы есть скромный двойник в виде другой амфоры, хранящей пепел усопшего и зарытой в землю. Эти сосуды стояли на одной оси и сообщались: по особым памятным дням в такую амфору могли наливать жертвенную жидкость (скорее всего, разбавленный водой мёд), которая просачивалась в могилу; для этого перед установкой у большого сосуда-памятника отбивали ножку и частично дно. Значит, большая амфора имела ритуальный смысл — служила алтарём. Впервые загробный мир был чётко отделён от земного — ничего подобного в крито-микенскую эпоху не было. Такая разделительная грань другими народами (например, древними египтянами, этрусками) так никогда и не была проведена, и их искусство до конца оставалось «загробным». Большая амфора всецело связана с ритуалом перехода. В сплошном поле геометрических узоров-знаков особенно выделяется ленточный орнамент, образованный изломанной под прямым углом линией, — меандр. Обращает на себя внимание фигурная сцена, исполненная очень схематично. Это оплакивание лежащего на ложе человека. Оплакивание — один из важнейших ритуалов, исполнявшихся после смерти человека, чтобы снова вернуть его к жизни. Идея «вечного возвращения», свойственная древности вообще, нашла здесь особое признание. Она выразилась в двух основных темах для украшения геометрических ваз: оплакивание или траурный выезд к некрополю. Появление фигурных композиций в сложной системе геометрических сосудов — среди них наиболее популярны амфоры и кратеры — было признаком нового стиля. На геометрический сосуд возлагалась универсальная духовная нагрузка. Он был одновременно и архитектурным созданием, и произведением пластики.

Амфора с росписью геометрического стиля. VIII в. до н. э. Национальный музей, Афины.

В VIII в. до н. э. в Греции ещё не было ни развитых архитектурных стилей, ни монументальной скульптуры, ни картин. Поэтому язык памятников был знаковым, родственным идеографическому письму, использующему условные письменные знаки, фигуры. Отдельные знаки символизировали определённые «космические» состояния: лежащая фигура — смерть, стоящая — жизнь, со склонённой вниз головой — готовность к жертвоприношению. Силуэты знаков-фигур не нарушали поверхности памятника, органично взаимосуществуя с фоном. Главное в геометрических сосудах — их необычайная устойчивость (статуарность), т. е. чувство внутренней весомости, подчёркнутой опоры, то, что называют тектоникой.

Именно это качество стало неотъемлемым свойством архитектуры, которая зародилась в VIII в. до н. э., но начала бурно развиваться лишь в эпоху архаики (VII–VI вв. до н. э.).

Архаика

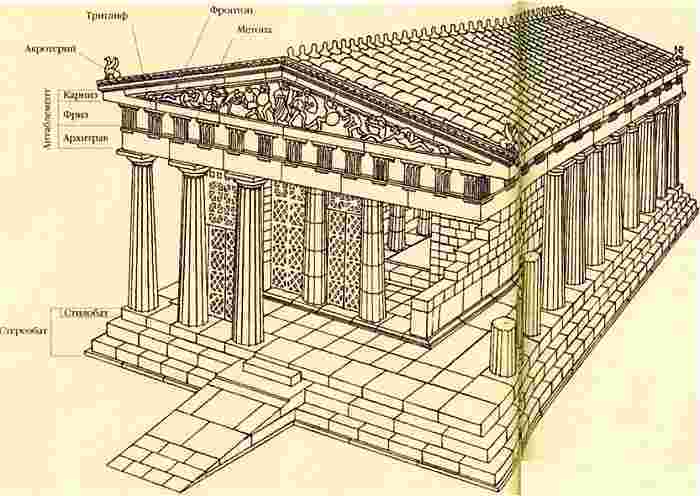

Типы архитектурных сооружений в то время представлены преимущественно храмами. Все они являются архитектурным наследием II тысячелетия до н. э. Сооружения того времени повторяли идею критского мегарона — прямоугольного здания с входом на узкой торцевой стене с колоннами, которые или обрамляли вход, или делили вдоль внутреннее пространство, или стояли у стен. Геометрика приучила древних художников мыслить строго логически. Архаика продвинулась ещё дальше, создав единый архитектурный язык — ордерную систему.

Колонны дорического (1), ионического (2) и коринфского (3) ордеров.

Самой древней разновидностью ордера является дорический. Он назван по одной из главных ветвей эллинской народности — дорийцам, обитателям Пелопоннеса; другой основной ветвью были ионийцы, которые населяли Центральные Балканы, в том числе Афины, а затем переселились на Малоазийское побережье и частично на острова. Дорика традиционно связывалась с мужественным, суровым стилем, ионика — с женственным, мягким и изнеженным. Так и в ордере: дорические постройки были низкие, тяжеловесные и приземистые, ионические — лёгкие, стройные и изящные. Однако ионический ордер распространился лишь в V в. до н. э., а дорический использовался очень широко уже в VII–VI вв. до н. э. До сих пор уцелели фундаменты и семь стоящих колонн храма Аполлона в Коринфе. Они свидетельствуют о том, что в дорическом ордере колонны ставили прямо на стереобат без подставок, эти колонны резко сужались кверху и обычно имели утолщение в центре — энтазис (чтобы подчеркнуть неимоверную тяжесть, которую приходится нести опорам здания); колонны также имели обычно двадцать желобков — каннелюр. Зрительно каннелюры облегчали вес массивных опор и подчёркивали устремлённость их кверху.

Ордерная система

Ордер (от лат. ordo — «порядок», «строй») предполагал при строительстве зданий использовать единый модуль (мерку) — пяль, локоть или ступню. Это придавало постройкам особую законченность. Благодаря ордерной системе в архитектурном сооружении уравновещивались противодействующие силы роста вверх и давления вниз. Несущими частями были основания (стереобат) и его верхняя платформа (стилобат), а также стоящие на нём опоры (колонны). Несомые части — вся верхняя часть здания, кровля с антаблементом — перекрытием, лежащим непосредственно на колоннах. Антаблемент состоял из трёх соподчинённых частей: архитрава, фриза и карниза. Колонна в свою очередь имела основание (базу), которым опиралась на стереобат — ствол, состоявший из нескольких поставленных друг на друга барабанов, и завершалась «главой» — капителью, в которой выделялись «подушка» — эхин и лежащая на нём сверху квадратная плита — абак.

В Южной Италии, куда с VIII в. до н. э. выселялись греческие колонисты, чтобы основывать новые города, сохранилось несколько дорических храмов. Они находятся в Пестуме (греческое название — Посейдония). У них сохранились не только обходные колонны — птеромы, но частично и стены храмов, а также огромные, тяжелейшие перекрытия, готовые, кажется, разрушить опоры.

Греческие мастера с удивительным мастерством вписывали храмы, посвящённые разным богам, в природный ландшафт в соответствии с их функциями и образами: одни строили на равнинах, другие — на возвышенностях, третьи — на опушках лесов, недалеко от рек или священных ущелий.

Чернофигурная гидрия. V в. до н. э.