На рубеже XVII–XVIII вв. искусство орнаментики в рукописной книге приходит в упадок, так как сама рукописная книга вытесняется книгой печатной. Только старообрядцы продолжают развивать художественную традицию. В их среде создаются новые стили, например виртуозный поморский, который возник в Поморье, землях, лежащих по берегам Онежского озера и Белого моря, — крупнейшем центре старообрядчества. А нарядный гуслицкий стиль происходит из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы.

Инициал тератологического стиля в рукописи XIV в.

Рукописные книги из собрания Государственного Исторического музея

Заставка в Изборнике Святослава 1073 г. Старовизантийский стиль.

Заставка в рукописном Евангелии XV в. Нововизантийский стиль.

Заставка в рукописном Евангелии XVI в. Старопечатный стиль.

Заставка в рукописном Евангелии XVI в. Балканский стиль.

Заставка в крюковой старообрядческой певческой рукописи XIX в. Гуслицкий стиль.

Заставка в рукописной книге XIV в. Чудовищный стиль.

Печатная заставка в «Апостоле» Ивана Фёдорова. 1564 г.

Средневековый русский книжный переплёт

В Древней Руси и Московском государстве переплётом для книг служили деревянные доски — крышки. Доски обтягивались кожей, на которой горячими металлическими клеймами оттискивались орнаментальные рисунки, а иногда и сложные многофигурные композиции. Например, переплётчики Московского Печатного двора ставили свой «фирменный знак» — клеймо с изображением битвы между львом и единорогом, которое заключено в круговую надпись. Порой на тиснёные рисунки наносили позолоту. Чтобы изображение не стиралось, в крышки вставляли медные выпуклые кружки — «жуковины». Кроме того, переплёт иногда украшали «наугольниками» и «средником» — металлическими пластинами в центре и на углах досок. На них чаще всего изображались распятый Христос и евангелисты. Каждая книга имела медные, реже — серебряные застёжки, или шпеньки, на которые накидывались ремённые петли.

Дорогие переплёты отличались от «простых» тем, что вместо кожи крышки обтягивались бархатом или другой красивой тканью. Обрез страниц книги золотили и отгискивали на нём чекан — изображения виноградных гроздьев, цветов и листьев.

Драгоценный переплёт представлял собой отделанный самоцветами массивный серебряный «оклад», закреплённый на крышках переплёта, с многочисленными фигурами святых, пророков и ангельских чинов. В этом случае книга, если её поставить на торец, напоминала небольшой иконостас, а если положить — шкатулку, созданную искусным ювелиром. Подобные переплёты изготовлялись по заказу государей, крупнейших деятелей Церкви и представителей высшей аристократии, поскольку стоили они неимоверно дорого. Стоимость некоторых из них была равна заработку ремесленника или купца средней руки за несколько лет, а то и десятилетий. Некоторые подобные драгоценные книжные переплеты великолепной работы в наши дни можно увидеть в залах Оружейной палаты Московского Кремля или в Патриаршей ризнице.

Переплёты древнерусских рукописных книг.

Ювелирное искусство древней Руси

Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX–XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII в. Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника.

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли топкое языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама. Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

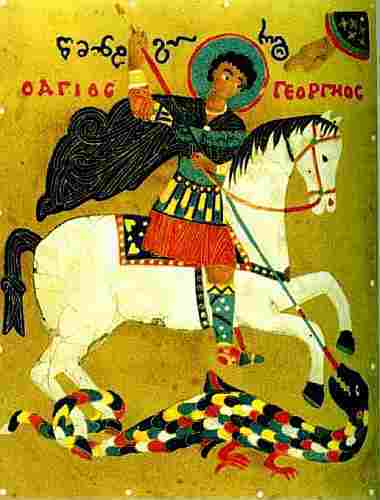

Святой Георгий. Византийская эмаль. X–XII вв.

Финифтяные изображения князей Бориса и Глеба на окладе Мстиславова Евангелия (XII в.) и на древних бармах, найденных близ Старой Рязани (XII–XIII в.).

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.

Ювелирные техники

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привещивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвещивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей. Горожанки XI–XIII вв. больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII в. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI–XII вв., в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и яркокрасный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.