В конце XII в. Стефан Неманя объединил разрозненные островки славянской государственности в Сербское государство. В XIII–XIV вв. оно процветало и расширялось, включив в себя Македонию (до того бывшую яблоком раздора между Византией и Болгарией), часть современной Албании и даже Греции. Поэтому вначале для сербских правителей работали греческие мастера. Когда же в XIII в. Византия едва не прекратила своё существование, в искусстве Сербии начали преобладать национальные черты на основе византийского наследия, обогащённого романо-готическими влияниями.

Исследователи отметили, что ни в одной из славянских стран и ни в одной области Византии не строили и не расписывали так много церквей, как в Сербии. Каждый сербский король считал своим долгом выстроить новый храм для собственной усыпальницы и увековечить себя в храмовых росписях. Сербские мастера оставили потомкам целую галерею таких портретов: в церкви Богородицы в Студенице Богоматерь собственноручно подводит великого жупана (правителя) Стефана Неманю к трону Христа, а в Вознесенской церкви монастыря Милешево Христу предстоят король Владислав с отцом и братом. Вероятно, любовь к портретированию поддерживалась знакомством с западно-европейским искусством, где портреты встречались чаще, чем в Византии. Для сербской живописи XIII в. характерны романская тяжеловатость форм, а также стремление изображать фигуры в свободном и естественном движении. На этом пути возникли такие классические фресковые ансамбли, как роспись церкви Святой Троицы в монастыре Сопочаны (60-е гг. XIII в.). Особенности, свойственные тогдашней живописи католической Европы, соединились в этом храме — усыпальнице короля Уроша I — с неувядающим эллинским наследием, дошедшим сюда через Фессалоники. Со стен церкви в Сопочанах смотрят библейские праотцы, похожие на древнегреческих философов, и мученики, напоминающие юных богов.

Оплакивание Христа. Фреска. XII в. церковь Святого Пантелеймона в Нерези. Сербия.

В сербской архитектуре воздействие Запада заметно почти с самого возникновения собственно сербской архитектурной школы. Великая церковь в Студенице (конец XII в.) украшена мраморной декоративной скульптурой, отвергнутой Византией с её вечной боязнью поклонения идолам, а храм в Жиче (начало XIII в.) объёмной композицией поразительно напоминает готические соборы с выступающим поперечным нефом, тяжёлым башнеобразным куполом и башней над западной частью. Если для Византии эти годы стали временем тяжёлых испытаний, то для папства, напротив, наступила эпоха наивысшего могущества. Католическая Церковь стремилась распространить своё влияние на Балканах, учитывая, что ближайшие соседи сербов — народы хорватов и словен — уже приняли христианство по западному обряду. Европа покрылась сетью новых католических монастырей и храмов, архитектурный облик которых производил впечатление на сербских заказчиков и зодчих. Однако западные формы своеобразно переосмысливались ими с учётом византийской основы и национальных представлений о красоте.

В XIV столетии в сербской живописи снова ощутилось дыхание возродившейся Византии. Фрески церкви святых Иоакима и Анны в Студенице (1314 г.) напоминают одну из вершин искусства Палеологовской эпохи — мозаики церкви монастыря Хора. К византийскому зодчеству, хотя и в упрощённом варианте, восходит также архитектурное решение этой небольшой бесстолпной постройки. Но большая часть сербских росписей XIV в. утратила былую монументальность и сдержанную классичность форм. Художников увлекал подробный сюжетный рассказ, а также возможность передавать сложные символические тексты посредством живописи. Стремление к иллюстративности превращает росписи храмов в ряды развешенных на стенах икон, как, например, в церкви Спаса в Дечанах (1335–1350 гг.). Поскольку сербские церкви XIV столетия, словно соперничая с готическими соборами, становятся всё выше, верхние ярусы росписей становятся почти нечитаемыми, как будто они предназначены не для взоров смертных, а для вышнего Бога.

Архангел Гавриил. Фреска. XII в. Церковь Святого Георгия. Курбиново. Болгария.

Церковь Успения Богоматери в Грачанице. Фреска. 1321 г. Македония.

Армения

Если Болгария и Сербия занимали относительно срединное положение между православным Востоком и католическим Западом, хотя и явно склонялись в сторону первого, то в Закавказье дело обстояло иначе. Армения избрала христианство государственной религией в 391 г., т. е. раньше, чем Византия. Новая вера пришла сюда из Сирии, поэтому даже переводы богослужебных книг делались не с греческих, а с сирийских текстов. А в Сирии тогда были сильны позиции монофизитов (от греч. «монос физис» — «единая природа»; основатели этой ветви христианства учили, что Христос лишь внешне был человеком, природа же Его являлась целиком Божественной). И хотя монофизитство в 451 г. признали ересью на IV Вселенском соборе (Халкидонском), Армянская Церковь осталась монофизитской. Поэтому в армянском искусстве почти полностью отсутствовали монументальные росписи и иконопись: ведь Божественная природа неизобразима материальными средствами. Правда, в Армении существовало искусство книжной миниатюры, но вынужденная изоляция от «больших» жанров живописи замкнула её в рамках местной традиции, связанной с архаическим искусством малоазийских провинций Византии. Армянским миниатюристам удавалось создавать иногда очень выразительные и высокохудожественные произведения, однако ведущим видом искусства в Армении стала архитектура.

Король Владислав. Фреска. XIII в. церковь в Милешеве. Сербия.

Очевидно, первые базиликальные армянские храмы строили сирийские мастера. Затем в архитектуре Армении появились также распространённые в Сирии купольные базилики и их своеобразная упрощённая разновидность — купольные залы. Зальная церковь представляет собой простое прямоугольное помещение, где купол опирается на толстые столбы-пилоны, пристроенные к стенам. Здания подобного типа меньше страдали от землетрясений, которые были бичом этой горной страны. Начиная с VII в. известны многочисленные центрально-купольные армянские храмы, имеющие в плане крестообразные, четырёх- или даже восьмилепестковые очертания. Они также восходят к сирийским вариантам, но отличаются удивительным совершенством и разнообразием воплощений. Например, церковь Святого Рипсиме в Эчмиадзине (618 г.) в наружных очертаниях представляет прямоугольный объём, в который врезаны глубокие треугольные в плане ниши. Изнутри в этот объём искусно вписаны четыре прямоугольных угловых придела и центральное восьмилепестковое пространство, перекрытое куполом. «Лепестки» не равны по ширине и глубине, поэтому их венец, окружающий центральное ядро, асимметричен: кажется, что храм живет и дышит, его интерьер движется, перетекает между пластичными, упругими стенами, то сжимая, то раздвигая их.

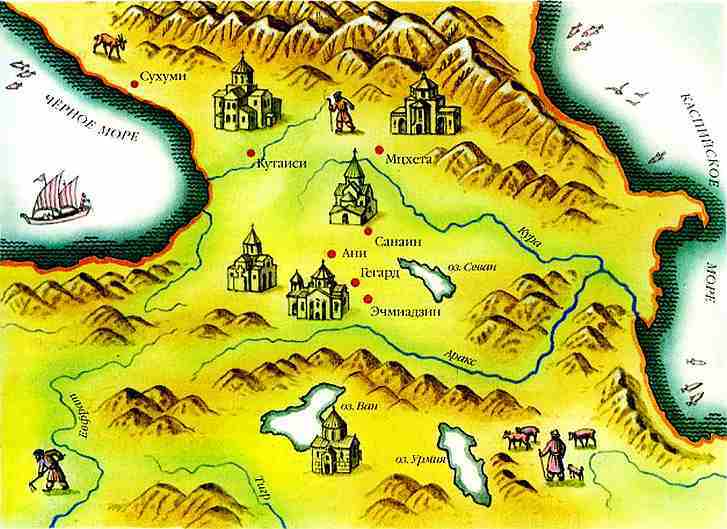

Средневековое Закавказье.

Константинопольские импульсы с трудом доходили до этой далёкой окраины православного мира, а если и доходили, то преображались почти до неузнаваемости. Некоторые исследователи полагают, что в основе Звартноца (641–661 гг.) — самого знаменитого армянского храма Святого Григория — лежит образ собора Софии Константинопольской. Это представляется вполне возможным, поскольку заказчиком храма был глава Армянской Церкви католикос Нерсес III — армянин, воспитанный в Греции, воспринявший византийскую культуру и до принятия духовного сана служивший в армии императора. Он принадлежал к халкидонитам — армянам, принявшим постановление Халкидонского собора и отошедшим от монофизитства (до вступления на патриарший престол он скрывал свои взгляды). Нерсес добивался того, чтобы Армянская Церковь воссоединилась со Вселенской Христианской Церковью, тогда ещё не разделившейся на восточную и западную, часто бывал в Константинополе, и его не могли не впечатлить величественные формы главного собора Византийской империи. Однако внешне собор Звартноца оказался далёк от прославленного прототипа. Трёхъярусная ротонда (круглая в плане постройка) сложной конструкции, украшенная аркадами, внутри имела прекрасную колоннаду, в плане образовывавшую четырёхлистник. На капителях простирали крылья каменные орлы. Нерсес, прозванный Строителем, не собирался возводить копию константинопольской постройки: просто главе Армянской Церкви — католикосу хотелось воплотить дух великого храма, и его мастера блестяще справились с этой задачей.