Лист рукописной книги с инициалом тератологического стиля. XIV в.

Вот на миниатюре сборника житий святых XVI в. Христово воинство низвергает тёмные силы в ад. Крылатые ангелы с копьями в руках скачут на белых конях, тесня толпу бесов на чёрных конях. Огромный коронованный змей с семью головами падает в бездну. В отдалении толпа праведников наблюдает за свершением Божественной справедливости.

А вот Ной — библейский персонаж, которому, по легенде, Бог рассказал о надвигающемся Всемирном Потопе, — строит свой ковчег для спасения избранных. Люди, верблюды, олени, львы, медведи и овцы вместе собираются у берега моря. В час потопа целые города погибают в бурлящей стихии, Ноев же ковчег несётся по грозным штормовым валам. Голуби отыскивают землю в безбрежном океане, и ковчег выходит на сушу, на гору Арарат. Всё действие библейской легенды последовательно развёртывается на одной миниатюре: сцены следуют одна за другой, поэтому ковчег нарисован в разных эпизодах своей истории восемь раз, а сам Ной — три раза.

Миниатюра Изборника Святослава. 1073 г. Государственный Исторический музей, Москва.

Миниатюры Изборника Святослава. 1073 г. Государственный Исторический музей, Москва.

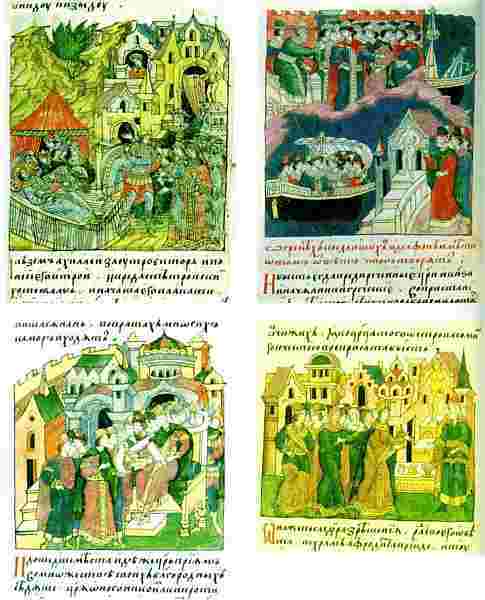

Миниатюрами исторического содержания украшали и летописи (сочинения по русской истории). Известнейшими «лицевыми» (т. е. иллюстрированными) летописями являются Радзивилловская летопись конца XV в. и Лицевой Летописный свод времён Ивана Грозного. Последний был справедливо назван одним из исследователей «исторической энциклопедией XVI века». Лицевой Летописный свод представляет собой настоящее рукописное «издание» русской истории XII–XVI вв. во многих томах; текст украшен громадным количеством красочных миниатюр: их насчитывается около шестнадцати тысяч. Иллюстрации Лицевого свода повествуют о самых разных событиях в истории средневековой России — воинских походах, битвах, казнях мятежников, изгнании князей из вольного Новгорода Великого, о литье колоколов и венчании на царство государей московских.

В XVII в. искусство русской книжной миниатюры обогатилось, восприняв некоторые принципы западноевропейской живописи и гравюры. В рисунках появилась прямая перспектива (а не только обратная, как это было характерно и для икон), фигуры действующих лиц стали изображаться более рельефно, чем раньше, двухмерная плоскость миниатюр постепенно сменялась трёхмерным пространством, аллегорический фон — реалистическими бытовыми деталями и целыми сценами. Иными словами, одна художественная система понемногу начала уступать место другой. Очень хорошо это видно на примере книги «Титулярник», созданной несколькими живописцами Посольского приказа (ведомство внешней политики) в 70-х гг. XVII в. «Титулярник» должен был служить практическим пособием для российских дипломатов и содержал портреты царствующих особ нескольких десятков государств, а также государственные гербы. Кроме того, «Титулярник» был в полном смысле историческим произведением, поэтому в него вошли также портреты государей русской земли вплоть до царя Алексея Михайловича. Если портреты периода до конца XVI в. достаточно условны, почти иконописны, то последние цари изображены вполне реалистично, как, впрочем, и многие европейские монархи — современники Алексея Михайловича.

Миниатюры, иллюстрирующие Троянскую воину в Лицевом Летописном своде. XVI в. Государственный Исторический музей, Москва.

В середине и конце XVII в. в России наступил настоящий расцвет золотописного дела. Три крупные книгописные мастерские — Посольского приказа, Оружейной палаты и Патриаршего дома (каждая из которых имеет особый, неповторимый художественный стиль) — выпускают десятки и сотни книг и грамот, украшенных золотописпыми миниатюрами, заставками и инициалами. Патриаршие золотописцы достигают совершенства в искусстве золотописной каллиграфии, т. е. красивого письма.

В XVIII в. российская книжная миниатюра окончательно европеизировалась. Черты древнерусского искусства сохранила только старообрядческая книга. Старообрядцами именовались те, кто не принял исправлений, предпринятых в середине XVII в. патриархом Никоном в церковных обрядах и книгах. На листах запретных рукописных книг староверов пели чудесные песни фантастические птицы, молились Боту благочестивые монахи, будто сошедшие с икон, а Христово воинство гнало не бесов, а царя Петра I с его свитой, к которому в старообрядческой среде относились в основном довольно враждебно. И до наших дней в отдалённых уголках России, где существуют крупные старообрядческие общины, можно отыскать последних представителей умирающего мастерства книжной рукописной миниатюры.

Листы рукописных книг и грамоты работы патриарших золотописцев. Середина XVII в.

Листы рукописных книг и грамоты работы патриарших золотописцев. Середина XVII в.

Стили русского книжного орнамента

Главным орнаментальным украшением средневековой рукописной книги была, как правило, заставка. На протяжении XII–XIX вв. русские книгописцы и живописцы выработали несколько последовательно сменявших друг друга (а временами конкурировавших между собой) орнаментальных стилей.

Древнейшим из них был старовизантийский стиль, который главенствовал в XI–XIII вв.: торжественный, даже несколько тяжеловесный, с обилием золотой краски. Другой характерной чертой этого стиля были строгий геометризм и правильность форм.

В XIII–XIV вв. его сменил чисто русский оригинальный тератологический (от греч. «тератос» — «чудовище»), т. е. чудовищный, звериный, стиль, возникший в Новгороде. Так он называется по той причине, что инициалы и заставки, выполненные в этом стиле, представляют собой переплетённых ремнями или жгутами невообразимых чудищ, зверей и птиц, лапы, шеи и хвосты которых изгибаются под немыслимыми углами, переходят в растения и вновь в конечности, но только уже других «персонажей» рисунка. Люди и животные как бы силятся разорвать удушающие их путы. В этом стиле очень многое взято из древней языческой культуры, которая самым парадоксальным образом соединяется с культурой христианской. Например, силуэты пятикупольных церквей в рукописях XIII–XV вв. создаются той же самой «чудовищной» плетёнкой, и кресты вырастают из голов хищных птиц. Золотописание почти исчезает, излюбленными тонами становятся тёмно-синие и небесно-голубые.

В XV–XVI вв. получают распространение балканский и нововизантийский стили. Заставки балканского стиля строго геометричны и состоят из правильных окружностей, квадратов, ромбов и восьмёрок с широкими петлями. Для балканского стиля характерны нежные травянистые, пастельные, изумрудные и ярко-красные тона. Нововизантийский стиль — подчёркнуто парадный и роскошный. Он возрождает в более изящных формах забытое золотописание домонгольского периода. Заставки нововизантийского стиля включают в себя сложные композиции, состоящие из трав, цветов и плодов. Рамка подобной заставки объёмна, она как бы «дышит», прорастая маленькими травинками.

В XVI в. русские книжники знакомятся с немецкой гравюрой первых печатных книг и начинают тщательно перерисовывать характерные завитки листьев, цветки и шишечки. Довольно быстро эти художественные элементы получают широкую популярность в Московском государстве. Русские первопечатники Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Андроник Тимофеевич Невежа и Иван Андроникович Невежин, создавая стиль оформления печатных книг, использовали известную им рукописную традицию. Так на основе соединения нововизантийского орнаментального стиля и гравюры возник старопечатный стиль. Сотни тысяч экземпляров старопечатных книг, изданных Московским Печатным двором во второй половине XVI–XVII в., украшены заставками, выполненными именно в этом стиле. Нет ничего странного в том, что со временем старопечатный стиль в своём законченном, развитом виде перешёл и в рукописную книгу, которая продолжала создаваться и была широко распространена. Таким образом печатники и живописцы несколько раз заимствовали друг у друга популярные изобразительные мотивы.