Тогда же товарищ Скопаса по работе над Галикарнасским мавзолеем Леохар работал над статуей возносимого на небеса Ганимеда. Юноша, увлекаемый орлом в поднебесную высь, в целом был представлен обычно, но у него под ногами отсутствовала опора, фигура была лишена собственной тектоники, и применительно к ней становился бессмысленным стиль Поликлета — равновесие сил в человеческом теле, при котором противоположные части (правая рука — левая нога, и наоборот) взаимно связаны.

Ему приписывают знаменитую статую «Аполлон Бельведерский». Воспетый выдающимся немецким историком искусства И. Винкельманом, бог идёт, рассыпая вокруг — направо и налево, вперёд и назад, вверх и вниз — ослепительные лучи своей божественной славы. Несомненно, этот памятник, ставший хрестоматийным, принадлежит к лучшим творениям эллинов.

Пракситель был мастером лирических божественных образов. Сохранилось много римских копий его работ: «Сатир, наливающий вино», «Отдыхающий сатир», «Аполлон Сауроктон» (или «Аполлон, убивающий ящерицу»), «Эрот» и др. Наиболее известна его скульптура обнажённой Афродиты, сделанная по заказу острова Коса, но перекупленная жителями острова Книд, которая получила название «Афродита Книдская». Пракситель впервые обнажил Афродиту: только ей одной позволялось демонстрировать свою красоту без одежд. Она будто только что вышла из воды, прикрываясь руками. Сохранившиеся копии не передают красоту статуи богини, которая была изумительна, судя по элегантности работ этого мастера. Пракситель свои фигуры, высеченные обычно в тёплом, нежно светящемся мраморе, отдавал для подцветки Никию. Когда его спросили, какие статуи из своей мастерской он вынес бы первыми в случае пожара, Пракситель ответил: «Конечно, те, которые расписал Никий». Фигуры были мягко тонированы воском и оживлены лёгким цветом. Сейчас трудно вообразить их красоту.

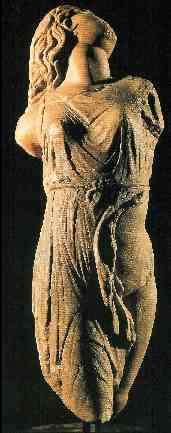

Скопас. Вакханка. IV в. до н. э. Государственная художественная коллекция, Дрезден.

Леохар. Аполлон Бельведерский. IV в. до н. э. Римская копия. Ватиканский музей, Рим.

Пракситель.

Торс Афродиты Книдской. IV в. до н. э. Римская копия. Лувр, Париж. К счастью, одна из работ великого мастера дошла до наших дней в подлиннике. Это «Гермес с младенцем Дионисом». Группа была посвящена в храм Геры в Олимпии, где её и нашли при раскопках. Утрачены только ноги и кисть руки Гермеса, державшего виноградную гроздь. Гермес, несущий младенца на воспитание нимфам, отдыхает в пути. Фигура бога сильно наклонена, но это не делает скульптуру некрасивой. Она, напротив, овеяна атмосферой неги. Черты лица обозначены не слишком резко, они словно плавятся под действием полуденного солнца. Веки больше не подчёркиваются, и взгляд становится томным, как бы рассеянным. Часто Пракситель ищет для своих фигур дополнительную опору: стволы, пилоны или другие подпорки, как бы не надеясь на силу их собственной тектоники.

На рубеже греческой классики и эллинизма работал последний великий ваятель — Лисипп, придворный скульптор Александра Македонского. Как художник он был очень многогранен — создавал скульптурные группы (например, «Подвиги Геракла»), отдельные статуи и даже портреты, среди которых наиболее известен портрет самого Александра Македонского. Лисипп пробовал себя в разных жанрах, но более всего ему удавались изображения атлетов.

Главная его работа — «Апоксиомен» — изображает юношу, счищающего с тела песок после состязаний (греческие атлеты натирали своё тело маслом, к которому во время состязаний прилипал песок); она значительно отличается от творений поздней классики и, в частности, от работ Поликлета. Поза атлета свободна и даже несколько развинчена, пропорции совсем иные — голова составляет не одну шестую часть от всей фигуры, как в «квадратном» каноне аргосца, а одну седьмую. Фигуры Лисиппа более стройные, естественные, подвижные и независимые. Однако в них исчезает нечто очень важное: атлет уже не воспринимается героем, образ становится более приниженным, в то время как в высокой классике он был восходящим: людей героизировали, героев обожествляли, а богов ставили на уровень высшей духовной и природной силы.

Словно предчувствуя такой конец, греческое искусство поздней классики создало особый жанр мемориальных стел. Искусство надгробного рельефа, пресечённое греко-персидскими войнами, ожило в Аттике лишь после Фидия. Чем дальше, тем больше оно набирало силу и в IV в. до н. э. создало целый ряд первоклассных творений. В погребения клали изумительные по тонкости исполнения и выразительности средств белофонные лекифы, на которых были изображены встречи живых с умершими в ритуальные дни. А над захоронениями ставили мраморные надгробия со всё более высоким рельефом, приблизившиеся вплотную к скульптурным телам, помещаемым в эдикулы (от лат. aedicula — «маленький храм») — ниши, обрамлённые двумя небольшими колоннами или пилястрами с антамблементом и фронтончиком над ними. Такое оформление делало их похожими на храм, в котором происходит воображаемая встреча живых и умерших. Их союз подчёркивают рукопожатие и встреча взглядов.

В 1985 г. в России на полуострове Тамань был найден один из таких рельефов, сделанный в Афинах и представляющий традиционную сцену встречи-прощания. Греческое слово «хайре» («здравствуй») означало вместе с тем «прощай». То же было и с латинским «vale» («вале»). Изображены два воина в полном вооружении и в коринфских шлемах: слева — пожилой, бородатый; справа — юный с едва пробивающимися бакенбардами и «скопасовским» типом лица. Интересно, что голова бородатого воина исполнена в традициях высокой классики и даже внешне напоминает «Перикла» скульптора Кресилая. Голова юноши — другого, более позднего стиля. Чувствуется, что фигура бородатого должна была олицетворять прошлое, историю. Это умерший. Юноша вопрошает его о том, что в мире ином, но спутник безмолвствует. Он отводит взгляд, разворачивается к зрителю: он выключен из реальных событий. Идея подобных рельефов проста: все умершие живут в памяти близких, никто не покидает мир бесследно. Заботиться о мёртвых, хранить память о них в народных преданиях — священный долг всех людей. Именно этим благородным правилом был продиктован жестокий обычай древних греков в V в. до н. э.: полководца, выигравшего войну, но оставившего сотоварищей не погребёнными, казнили.

Пракситель. Гермес с младенцем Дионисом. IV в. до н. э. Музей в Олимпии, Греция.

* * *

В 317 г. до н. э. правитель Афин Деметрий Фалерский издал закон, запрещавший роскошь. Великолепные, полные мудрости и человечности рельефы сменились однообразным строем низких колонок, усеявших греческие кладбища. Истребление памяти, в какой бы форме оно ни происходило, было ещё одним знамением конца классического греческого искусства.

Тем не менее греческие художники не переставали творить — уже не для собственных потребностей, а для новых богатых заказчиков. Они продолжали традицию, повлиявшую на искусство стран и народов на огромном пространстве — от Рима до государств Средней Азии.

Искусство эпохи эллинизма

К концу IV в. до н. э. узость границ маленьких греческих городов-государств — полисов — ощущалась всё острее. Классический греческий мир, раздираемый внутренними войнами, практически изжил себя. Наступала новая эпоха: стирались границы, объединялись народы и культуры всей ойкумены (известного обитаемого мира). Этому способствовали великие завоевательные походы выдающегося греческого полководца — македонского царя Александра. Умерший совсем молодым (в двадцать восемь лет), Александр Македонский со своей армией покорил многие древние народы, дойдя вплоть до Индии и создав огромную империю.