Так называемый храм Посейдона. V в. до н. э. Пестум.

Затем к дорическому («мужественному») ордеру присоединился ионический («женственный»), а в конце V в. до н. э. и коринфский («девический»), пропорции которого уподоблялись девическому телу. Тогда зодчие стали выбирать ордер для храмов в зависимости от пола, духа и олимпийского авторитета божества. Так впоследствии будет предписывать древнеримский архитектор Витрувий в своём труде «Десять книг об архитектуре», который он напишет в конце I в. до н. э.

В эпоху архаики стали строить большие греческие святилища: Аполлона (бога света и искусств) — в Дельфах, Геры (супруги верховного бога Зевса) — в Олимпии. Святилища занимали важное место в жизни древних греков, поскольку они являлись средоточием древнейших ритуалов и постепенно превращались в крупные центры искусств.

Например, дельфийский комплекс, подобно всем другим святыням эллинов, возник на освящённом месте. Об этом говорит и легенда древнегреческого поэта Гомера.

Так называемый храм Цереры. VI в. до н. э. Пестум.

Дельфы были основаны критянами. Французские археологи, начавшие раскопки в 1907 г., нашли терракотовые ритуальные предметы, посвящённые богине Афине. Там был отстроен храм Аполлону, победителю чудовищного змея Пифона, который являлся воплощением хаотических вод. Святилище было ограждено и ориентировано таким образом, что в него входили с востока, а к храму поворачивали с запада. По представлениям архаики, запад был местом смерти, и потому храм Аполлона рассматривался как гробница божества (Пифона). В ней он и возрождался благодаря творившей ритуал богине-птице. В дельфийских мифах это Коронида, супруга Аполлона и мать бога-врачевателя Асклепия. Однако в религии древних греков богини-женщины уступают место богам-мужчинам. Так и Коронида (Ворона) была убита в мифах Аполлоном.

Зигзагообразный, трудный подъём в святилище воспроизводил ночной путь бога Солнца, его драматическую борьбу с силами преисподней и выход из тьмы на восток. Это был не просто путь с востока на запад и вновь на восток, но одновременно и подъём вверх по высокой, крутой скале; буквально — восхождение к свету. Мрачные Дельфы, где, по свидетельствам древних, селились лишь коршуны и звучало многократное, жуткое эхо, были святилищем борьбы смерти и жизни, тьмы и света — и победой вторых.

В Дельфах кроме храма Аполлона, от которого до наших дней дошли только руины, было ещё несколько зданий: небольшие сокровищницы разных городов, в которых под опекой бога хранилась их казна (они стояли перед храмом вдоль священной дороги), стадион, театр и знаменитая Лесха (здание для собраний) книдян, которую в V в. до н. э. расписал величайший греческий художник Полигнот с острова Фасоса. Его прославленные фрески «Разрушение Илиона» и «Преисподняя» не сохранились, как и всё его творчество, но их детально описал прекрасный знаток греческих древностей Павсаний. Его книга «Описание Эллады» (II в. н. э.) до сих пор остаётся непревзойдённым трудом по истории эллинской старины.

Скульптура эпохи архаики входила в силу так же стремительно, как и архитектура. Она тесно связана с ней, поскольку обычно была предназначена для религиозных комплексов и украшала фронтоны зданий. Живопись по традиции тоже была очень близка и к архитектуре, и к скульптуре, потому что скульптуру раскрашивали, иногда в невероятно яркие, фантастические цвета.

Композиции архаических храмов, которые помещались на фронтонах[24] (в частности, замечательные фрагменты афинского Акрополя), также связывались с идеей происхождения мира, и потому их главной героиней часто выступала Горгона Медуза.

В древнегреческой мифологии герой Персей обезглавил её, что означало сотворение мира. В скульптуре того времени этот подвиг выглядит наивно, празднично: фигуры обращают головы к зрителю, а превышающая их размерами Медуза кажется сказочным монстром. Статуи уменьшались соответственно склонам фронтона, и если Горгону изображали в центре, то в углах помещали каких-либо зверей или крошечных человечков-героев. Архаический мир был насквозь мифичен, но он уже лишён «страха и ужаса», которым наполнен мир Древнего Востока. Он драматичен по содержанию, но ярок и светел по духу. Отдельные статуи вначале слишком напоминают колонны: руки тесно прижаты к телу, ступни ног стоят на одном уровне. Фигуры будто только вышли из каменного блока, из которого поочерёдно обрабатывались четыре фасада здания. У мужских и женских фигур сходные пропорции: тонкие талии и широкие плечи, с той лишь разницей, что мужские статуи очень часто предстают обнажёнными, а женские — в одеяниях. Вместе с тем фигуры ранней поры удивительно органичны; они словно живут внутри камня и сохраняют в нём свою божественную душу. Таковы, например, знаменитые статуи Геры Самосской или Артемиды с острова Делос.

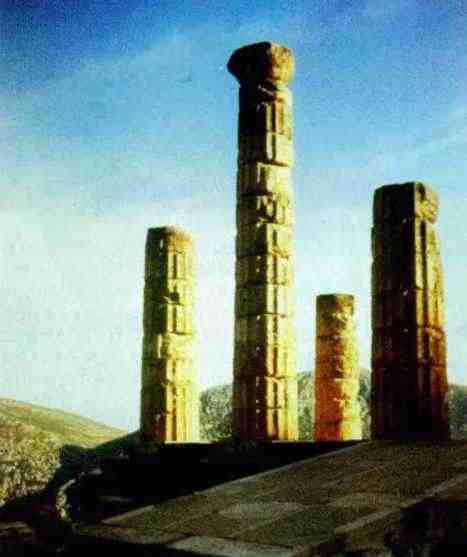

Храм Аполлона в Дельфах. VII в. до н. э. Перестраивался в VI–IV вв. н. э.

Статуя куроса. VI в. до н. э. Национальный музей, Афины.

Статуя коры. VI в. до н. э. Музей афинского Акрополя.

Однако со временем фигуры стали отделяться от каменного блока и «выходить» в реальное пространство. К концу VI — началу V в. до н. э. пропорции женских фигур, называемых статуями кор (от греч. «кора» — «девушка»), и мужских фигур, называемых статуями куросов (от греч. «курос» — «юноша»), становятся более естественными, а их движения более свободными. Выходя из состояния неподвижности, они радостно ступали навстречу зрителю. Куросы оставались обнажёнными, коры были одеты в богатые сложные одеяния, как показывают удивительные памятники, найденные археологами на афинском Акрополе.

Девушки кокетливо поддерживают сбоку свои пышные тонкие гофрированные хитоны. На их лицах сияет радостная архаическая улыбка. Сложные одеяния, принадлежностью которых был короткий косой хитончик[25], наброшенный на грудь, скрывают пластику тела, но уже в 30-х гг. VI в. до н. э. у кор появились строгие дорийские уборы — пеплосы, которые станут основным одеянием классической эпохи. Формы тела становятся более крепкими, реальными, а к началу греко-персидских войн улыбка сбегает с архаических лиц. Позднее статуи куросов, например Аристодика, служившего надгробным памятником, приобретают свободный пластический объём.

Архаическая скованность значительно дольше сохранялась в рельефе. Мемориальная стела воина Аристиона, выполненная скульптором Аристоклом (как начертано на памятнике), создана около 510 г. до н. э. Его образ ещё очень условен, лишён индивидуальных черт. Изображённая в профиль фигура скованна, силуэтна и по-архаически богато раскрашена. Однако появилось новшество, которое состоит в том, что рельеф не представляет жестокую сцену охоты или войны, как на стелах Микен. Он просто изображает человека в его торжественном воинском обличии. Фигура является частью узкой высокой стелы (такие стелы иногда оставались без фигур, и на них могло быть высечено только имя). В дальнейшем фигура будет стремиться «выйти» из каменного блока. Так низкий (по высоте изображения над плоскостью каменного блока) рельеф — барельеф — постепенно становился высоким — горельефом.

В эпоху архаики одной из самых высокоразвитых областей искусства стала вазопись. Были созданы тысячи мастерских для формовки и росписи разнообразных сосудов: амфор для масла или вина, кратеров для смешивания вина с водой (как было принято на греческих пирах), скифосов и киников для вина, пиксид для женских украшений.