Золотые серьги. Найдены Г. Шлиманом во время раскопок Трои. Копия.

Топор-молот. Найден Г. Шлиманом во время раскопок Трои.

Малая диадема. Найдена Г. Шлиманом во время раскопок Трои в 1873 г.

Арфист. Кикладский идол. Мрамор. Около 2800–2200 гг. до н. э. Национальный музей, Афины.

Великая богиня. Кикладский идол. Мрамор. 2700–2300 гг. до н. э. Национальный музей, Афины.

Микенская псевдоамфора из гробницы на острове Кос. XII в. до н. э.

Так, во дворце Пилоса на стенах комнаты, смежной с центральным залом, была изображена священная процессия, ведущая на заклание быка. Огромное животное подавляет маленькие фигуры людей. Приёмы такого рода, используемые на ранних этапах развития живописи, на Крите уже не встречались. Здесь же чувствуется грубоватая и менее искусная, даже отчасти «варварская» рука.

В другой знаменитой фреске из дворца в Тиринфе — «Орфей» — заметно несоответствие маленькой фигуры музыканта и огромной тяжеловесной птицы. Могучий летящий голубь кажется фантастическим гигантом, музыкант же мал и беспомощен. Реальные соразмерности вещей нарушены из-за их смыслового неравенства. Голубь, очевидно воплощающий небесное божество (Афродиту, как позднее у эллинов), для художника значительно важнее смертного человека. Диспропорции такого рода тем более заметны, что в росписи отсутствует природная среда — тот пейзаж, полный звуков и запахов трав, который был так любим в искусстве критян. Нейтральный одноцветный фон, на котором разворачивается сюжет, остаётся немым и непроницаемым. Персонажи росписи — охотники или воины, герои новых, микенских тем, отсутствовавших у минойцев, показаны неловкими, застывшими.

Ведущая тема критских росписей — изображение священной процессии — продолжает существовать и в микенское время. Однако прежде богиню-жрицу чествовали юноши, а теперь только девушки несут дары своей владычице. Мужское начало резко усилилось в искусстве микенского времени. В соответствии с традицией, донесённой «Илиадой» Гомера, в этом обществе господствовал мужчина, отец, глава рода. У минойцев же был, судя по всему, матриархат — власть женщины в роду.

Образ женщины, внешне следующий минойской традиции, тоже понимается иначе. Одна из фигур в тиринфском дворце, так называемая «Тиринфянка», — отдалённое эхо кносской «Парижанки». Сохранились постановка фигуры в профиль, одежда и даже причёска. Однако трепет жизни совершенно исчез из росписей. Плотные, словно эмалевые краски заполняют участки рисунка, подчёркнутые контурами. Вместо живых и чувственных образов, ещё недавно царивших в минойской живописи, на фресках появились застывшие, подчёркнуто декоративные, стилизованные формы.

Тиринфянка. Фрагмент фрески из дворца в Тиринфе. XIII в. до н. э. Национальный музей, Афины

Микенянка. Фрагмент фрески из Микен. Около 1300 г. до н. э. Национальный музей, Афины.

Ещё сильнее различия в минойской и микенской живописи выражены в фигуре «Микенянки» — фрагменте фрески, найденной в одном из домов «нижнего города» Микен. Это изображение гораздо больше отличается от критского, чем «Тиринфянка». Компактная головка, крутые, сильно развёрнутые плечи и совершенно иной профиль, с коротким носиком и тяжёлым подбородком, создали образ микенской аристократки, яркий и резковатый. Голубовато-синие, насыщенные краснопорфировые, нежные серебристые и палевые тона сменились горячими жёлтыми, ярко-красными, глухими чёрными.

Это иной почерк, иной взгляд на мир, иная художественная система, постепенно развитая микенцами в изобразительном искусстве. Но при всей статичности, порой даже неуклюжести и робости микенские образы гораздо жизнеспособнее минойских. Критские герои отличаются исключительной хрупкостью, они как бы не выдерживают натиска природных стихий, подчиняются их воле. Талии критян готовы надломиться, пушистые кудри — скрыть целиком лицо, ноги парят над землёй в неслышном грациозном шаге. Напротив, микенские герои массивны, тяжеловесны, прочно стоят на земле. Их уверенность в себе и внутренняя сила таковы, что они способны сопротивляться любым внешним воздействиям. Каждый из них имеет в мире своё место, законность которого продиктована богами. Каждый из них «тектоничен», т. е. находится в строго определённых весовых отношениях с окружающим миром. Как застывают мелькающие цветные стёклышки в калейдоскопе, так во второй половине II тысячелетия до н. э. все вещи, рассыпанные неведомой божественной рукой, уверенно занимают свои места — в соответствии с чёткой логикой и жёстким порядком. Если критское искусство выражает стихийность неопределённых ощущений, то микенское — силу разума и организованность интеллекта. Иной подход, иное видение мира заметно во всех микенских вещах, нередко исполненных критскими мастерами, — от шкатулок из слоновой кости, головок воинов в шлемах из клыков вепря и до росписей ваз, которые совершенно утратили критскую праздничность и превратились в стереотипные, беглые, часто схематичные сценки. Однако они пользовались огромной популярностью на Балканах, островах, в Малой Азии и на Кипре.

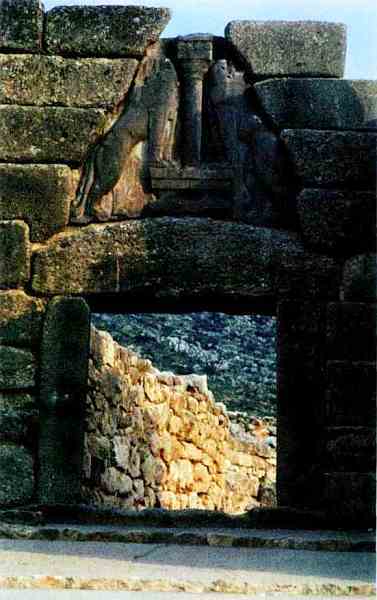

Львиные ворота. Середина II тысячелетия до н. э. Микены.

Так называемая сокровищница Атрея, или гробница Агамемнона. XIV в. до н. э. Интерьер. Микены.

К числу самых великих проявлений микенского духа принадлежат памятники погребального искусства. Вход в город был оформлен в XIV в. до н. э. так называемыми Львиными воротами, украшенными сценой поклонения львов божеству, воплощённому в критской колонне. Рядом с микенским дворцом находился царский некрополь (гробница). Он был устроен гораздо ниже уровня дороги и имел вид обнесённого каменным кольцом круга. Это так называемый «могильный круг А», открытый в 1876 г. Позднее, в 1952 г., был обнаружен «могильный круг В», уже за пределами цитадели. В этих некрополях, датируемых XVI в. до н. э., хранились все богатейшие сокровища микенских царей.

В каждом «круге» устроено по нескольку глубоких шахтовых гробниц прямоугольной формы, очень грубых и даже без обкладки стен камнем. На их дне были погребены члены царского рода, что должно было увековечить их в памяти потомков. На лицах мужчин — золотые маски, сильно стилизованные, но ясно передающие черты микенских василевсов. Ярко выраженные индоевропейские черты иногда по-настоящему благородны («маска Агамемнона»), В отличие от критян правители Микен носили усы и бороду, чему станут подражать и их греческие преемники.

«Маска Агамемнона» XVI в. до н. э.

Золотые маски, не будучи новостью в Древнем мире — они встречались уже в V тысячелетии до н. э. на территории Болгарии, — тем не менее загадочны. Их предназначение — сохранять нетленными черты смертных царей. У женщин маски заменялись диадемами с очень широкой лентой и громадными высокими лучами. Стилизованный орнамент диадем говорит об их связи с богами-светилами, воплощением которых считались микенские царицы. Вероятно, женщины носили диадемы на высоких шапках — тиарах, истлевших со временем подобно пышным нарядам, от которых остались только золотые бляшки со штампованным изображением крито-микенских богов — бабочек, осьминогов, пчёл, звёзд и т. п.