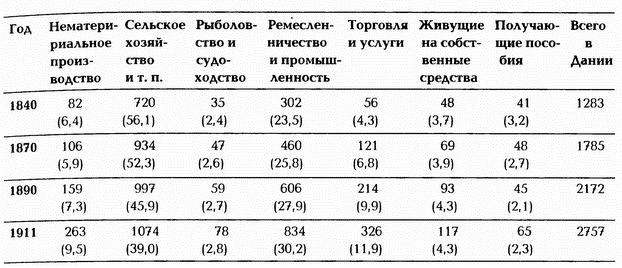

Динамика структуры занятости населения

С середины XIX в. и до первой мировой войны население собственно Дании увеличилось более чем вдвое, и одновременно произошли серьезные изменения как внутри отдельных групп населения, так и в соотношении между ними. Данные, приводимые в таблице, показывают динамику этого процесса в общих чертах.

Как явствует из таблицы, в течение всего периода большинство датчан добывало средства к существованию сельскохозяйственным трудом. Вплоть до начала 80-х годов они представляли более половины всего населения, но затем их доля заметно сократилась. Тем не менее ив 1911 г. доля занятых в сельском хозяйстве составляла 40% всего населения и оставалась самой большой. Сравнение с нижеприведенными данными, кроме того, показывает, что существенная часть жителей сельских районов была занята в других областях экономики.

Ремесленники и занятые в промышленном производстве составляли вторую по величине группу населения Дании. В количественном отношении она росла стабильно, но не слишком бурно и в канун мировой войны включала в себя чуть менее трети населения. Данные переписей населения не дают возможности подсчитать, сколько бывших ремесленников пополнили ряды работников промышленного производства. Однако, как будет показано далее, этот процесс также развивался в умеренном темпе.

Что касается темпов роста, то больше всего бросается в глаза увеличение доли населения страны, занятого в сфере торговли и услуг, с 4,3 до 11,9%, а менее заметный рост занятости в области нематериального производства объясняется прежде всего стремительным развитием транспортной и коммуникационной систем. Поскольку ко всему прочему эта группа включала в себя фактически всех государственных служащих, следует заметить, что рост государственного сектора экономики был весьма ограничен, так что вовсе не потребность органов государственного и муниципального управления в кадрах стимулировала процесс изменения структуры занятости датского населения в этот период.

Структура занятости населения в 1840-1911 годах, тыс. человек ,%

Примечание. Приведенные данные рассчитаны на основе опубликованных материалов переписей населения. Включение населения в ту или иную категорию в соответствии с источником существования зачастую вызывало сомнения, поэтому следует оговориться в отношении точности некоторых данных. В частности, показатели получающих пособия настолько малы, что речь может идти только о находившихся на полном государственном обеспечении бедняках, больных и инвалидах. Тем не менее в общем и целом таблица дает достоверную картину изменений в структуре занятости населения Дании. К категории занятых в сфере нематериального производства относятся среди прочих целый ряд государственных служащих, таких, как работники правоохранительных органов, преподаватели, лица духовного звания, военнослужащие и представители свободных профессий: врачи, журналисты, художественная интеллигенция. А также работники почтового, телеграфного и железнодорожного ведомств, которые в начале XX в. составляли более трети всех принадлежащих к этой категории населения.

В целом таблица дает представление о некоторых очевидных и примечательных изменениях в структуре занятости населения Дании, впрочем не столь радикальных, чего можно было ожидать на фоне столь стремительно развивавшегося процесса урбанизации.

Сельскохозяйственный сектор

Сельское хозяйство в течение всего описываемого периода было, безусловно, основным занятием датчан и имело значение не только для тех семей, для которых оно являлось источником дохода. Все датское общество зависело от сельского хозяйства, и не только потому, что потребляло его продукцию. Отрасль развивалась настолько эффективно, что к моменту начала первой мировой войны даже трети произведенной продукции оказалось бы достаточно, чтобы прокормить быстро растущее население страны. Остальная часть продукции, то есть более 60%, экспортировалась и шла прежде всего на английский рынок.

Дело в том, что датское сельское хозяйство переживало уникальный период в своем развитии. Корни этого следует искать в проведенном во время осуществления аграрных реформ разверстании и передаче сельских хозяйств в собственность крестьянам. В течение нескольких десятилетий до и после 1850 г., когда установилась благоприятная конъюнктура в торговле зерном и начался экспорт в Англию, спрос на сельскохозяйственную продукцию как на рынке промышленно развитой Англии, так и на расширяющемся отечественном возрос. Такой ситуацией воспользовались не только крупные и мелкие помещики. Крестьяне также не упустили представившейся возможности и стали превращаться в товаропроизводителей, которые ориентируются на рынок и рационально ведут дело.

Благодаря созданию агрономических обществ, проведению выставок, в том числе и выставок домашнего скота, изданию специализированных сельскохозяйственных журналов целенаправленно распространялись знания о новейших достижениях в области прикладных наук и технологии. Государство способствовало развитию этого процесса, основав в 1856 г. Высшую сельскохозяйственную школу и выделяя средства на проведение различных мероприятий, а впоследствии и финансируя деятельность крестьянских «высших школ» (а по сути «народных университетов»), сельскохозяйственных школ, а также создание сети консультационных пунктов.

Уже в середине XIX в. землепользователи стали уделять большое внимание агротехнике. Посредством дренажа и внесения мергеля для известкования почв их качество повсеместно улучшилось, а благодаря применению более совершенной агротехники и новых сортов зерновых существенно увеличилась продуктивность земель. Возросшую на почву нагрузку крестьяне компенсировали увеличением поголовья скота, вследствие чего получали больше навоза, необходимого для удобрения земли.

Благодаря освоению целинных земель в североамериканских прериях и российских степях, а также появлению новых железнодорожных и пароходных маршрутов примерно к 1870 г. на мировом зерновом рынке сложились новые конкурентные условия, которым ранее столь рентабельное датское земледелие оказалось не в состоянии соответствовать. В этой ситуации произошла переориентация сельскохозяйственного производства на более прибыльный английский рынок переработанной продукции животноводства. Ни одна другая европейская страна не смогла в тот момент осуществить подобную перестройку, за счет которой датским крестьянам удалось без особых потерь пережить период «великой депрессии» в мировой экономике (1873-1896).

В большой степени этот феномен объясняется уже упоминавшимся увеличением поголовья скота, но в целом традиции животноводства имели глубокие исторические корни в Дании, и прежде всего в Ютландии, где оно развивалось с целью экспорта мясных пород скота в Германию. Он, однако, был подорван примерно в 1870 г., когда немцы ввели таможенные пошлины для защиты собственных производителей. Итак, чтобы наладить экспорт масла в Англию, в наличии имелось стадо молочных коров, а благодаря экспериментальной деятельности Н.Й. Фьорда и изобретению Л.К. Нильсеном высокоэффективной центрифуги отрасль получила необходимое научное и технологическое обеспечение. И наконец немаловажно, что с созданием в 1882 г. кооперативных маслобоен образовался институт, в рамках которого труд крестьянской семьи органично вписался в рационально организованное промышленное производство конкурентоспособных на международном уровне, высококачественных товаров.

Для обеспечения рентабельности производства масла требовался больший объем молока, нежели тот, что могла обеспечить обычная крестьянская семья, поэтому в течение длительного времени масло вырабатывалось либо в поместьях, либо частными общими маслобойнями, закупавшими молоко у местных крестьян. Многими предприятиями такого типа владело богатое купечество провинциальных городов, но сложность для них заключалась в неупорядоченности поставок сырья, нежелании поставщиков соблюдать предписания о соответствии их продукции санитарно-гигиеническим нормам и о выполнении кредитных обязательств. В период усиления конституционной борьбы между левыми (партия «Венстре») и правыми (партия «Хойре»), представлявшими, соответственно, интересы сельского и городского населения, проблема эта отнюдь не утратила своей актуальности. Однако с появлением кооперативных маслобоен в руках крестьян оказалось весьма эффективное — с учетом их классового самосознания — орудие противодействия как городской буржуазии, так и сельским «тяжеловесам» — помещикам.