Невский проспект. Я. Васильев

Смягчение нравов

Самым отрадным, да, пожалуй, и самым исторически значимым результатом елизаветинского времени был не рост населения и даже не некоторое облегчение народных тягот (к тому же закончившееся в 1757 году с началом большой войны), а довольно заметная гуманизация общества и некоторые успехи просвещения. До этой государыни Россия была страной очень жестокой, человеческая жизнь здесь стоила дешево, казни и изуверские истязания считались чем-то обыденным. И вот за двадцать лет не было исполнено ни одного смертного приговора! Лишение жизни как высшая мера наказания в законе сохранялось, но императрица неизменно миловала осужденных. Само прекращение публичных казней, доселе зрелища вполне обычного, было на пользу нравственному здоровью народной массы.

Неоднократно проводились амнистии, по которым заключенных выпускали на волю, а сосланных возвращали из дальних мест. Допросы с пристрастием не вовсе исчезли, но теперь пытка применялась гораздо реже. Сначала, в 1742 году, запретили пытать несовершеннолетних – большой прорыв для эпохи, когда малолетним преступникам не делали никакого снисхождения даже и в Европе. Затем пошли еще дальше. В указе 1751 года было вообще высказано сомнение в целесообразности пыток как способа выяснения истины, и рекомендовалось от них воздерживаться, «чтобы, не стерпя пыток, не могли на кого и напрасно говорить, и те б, на кого станут говорить, и невинные не могли подпасть напрасному истязанию». Нет, вовсе этот метод дознания не запретили, но на практике стали применять лишь в особо серьезных случаях.

Ты суд и милость сопрягаешь,

Повинных с кротостью караешь,

Без гневу злобных исправляешь,

Ты осужденных кровь щадишь.

Такими словами славил Ломоносов царицу в день ее тридцатисемилетия.

Столь милосердных времен Русь никогда не видела, но более существенно другое. Впервые – пока еще очень слабо, едва-едва – стало проступать доселе неведомое явление, которое С. Соловьев замечательно определяет следующим образом: «К человеку начинают относиться с бóльшим уважением». Для России это было чем-то невиданным.

На то имелись, конечно, и объективные причины. В Европе наступил Век Просвещения, его благотворный отсвет доходил до всех окраин континента, от Испании до России. Но все же первая заслуга несомненно принадлежала самой монархине. При всей своей поверхностности, безалаберности, комичности Елизавета Петровна безусловно была человеком милосердным и, как тогда говорили, добросклонным.

В сущности, от верховной власти зависит не столь уж многое. Даже если она безраздельна, пространство ее маневра всегда ограничено, а если правитель не понимает пределов возможного, наступает расплата. (Главный урок русского восемнадцатого века именно в этом, о чем пойдет речь в разделах, посвященных Екатерине Второй и Павлу Первому). Но верховная власть может задавать тон и подавать пример, создавать общественную атмосферу, поощрять один стиль поведения и порицать другой. Если она груба и жестока, такими же становятся и нравы; если великодушна и сострадательна, добреет и общество.

И вот в 1753 году уже не царица просит свой Сенат, а наоборот, Сенат просит царицу смягчить суровость законов – заменить калечащее наказание (отсечение руки у воров) клеймением. Елизавета охотно соглашается, а кроме того проявляет заботу о семьях осужденных, оставляя женам и детям часть имущества для пропитания.

Во многих указах царицы звучит искреннее печалование о неправдах и желание их исправить. Эти порывы отдают маниловщиной, и все же они прекрасны. «С каким мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть, что уставленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, – обращается Елизавета к Сенату в 1760 году. – …В таком достойном сожаления состоянии находятся многие дела в государстве и бедные, утесненные неправосудием люди, о чем мы чувствительно соболезнуем, как и о том, что наша кротость и умеренность в наказании преступников такое нам от неблагодарности приносят воздаяние. Повелеваем сим нашему Сенату как истинным детям отечества, …все свои силы и старания употребить к восстановлению желанного народного благосостояния; хотя нет челобитен и доносов, но по самым обстоятельствам, Сенату известным, зло прекращать и искоренять. Всякий сенатор по своей чистой совести должен представить о происходящем вреде в государстве и о беззаконниках, ему известных, без всякого пристрастия, дабы тем злым пощады, а невинным напрасной беды не принесть».

Внешние перемены были незначительны, поскольку в стране вообще мало что происходило, и сосредоточивались главным образом в новой столице, где находился двор. Там возводили пышные дворцы в стиле высокого барокко, строили каменные мосты, разбивали парки и сады, соседствовавшие с еще не осушенными болотами. Жизнь Санкт-Петербурга почти целиком зависела от того, где находится императрица. Когда она отсутствовала (Елизавета надолго, иногда на полгода уезжала в Москву), с нею отправлялся весь двор, и странный город будто замирал. Екатерина II в своих записках рассказывает: «В отсутствие двора петербургския улицы зарастали травой, потому что в городе почти не было карет».

Пренебрегая государственными делами, Елизавета очень заботилась о том, как выглядит ее столица. Я уже рассказывал, что царица пыталась придать «знатным улицам» приличный вид, изгнав оттуда питейные заведения, и чем это закончилось. Государыня вообще придавала большое значение благопристойности, что было очень невредно для общественных нравов после разгула и похабств предыдущих царствований, от Петра с его всепьянейшими празднествами до Анны Иоанновны с ее скабрезной шутовской свадьбой в Ледяном Доме. Вместо кабаков в Петербурге учредили «герберги» (от немецкого Herberge, «постоялый двор»), устроенные по европейскому образцу: с кофеем, виноградными винами и бильярдом. Запретили старинный обычай, шокировавший иностранцев, – чтобы мужчины и женщины вместе мылись в бане. В городе все чаще появлялись с гастролями иностранные театральные труппы.

Возник наконец и русский театр, первоначально созданный в Ярославле купеческим сыном Федором Волковым, а затем по особому постановлению Сената переведенный в Петербург. Появились и первые авторы, писавшие комедии и трагедии для русской сцены.

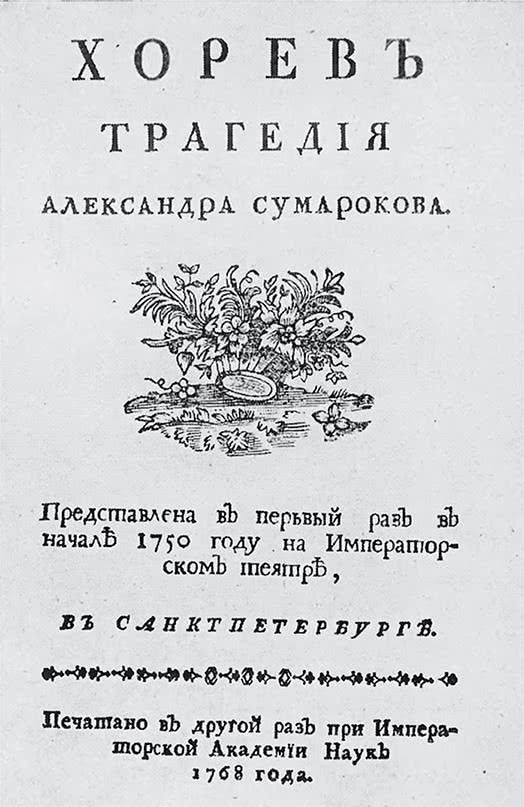

Основоположником отечественной драматургии считается Александр Сумароков. Первая его пьеса «Хорев», согласно тогдашней моде на патриотизм, была посвящена древней русской истории – высоким придворным страстям времен легендарных киевских князей. У персонажей были звучные, никогда не бывавшие имена – Оснельда, Астрада, Завлох. Между собой они разговаривали примерно таким языком:

Молчи, не представляй мне браков,

Несчастной мне к тому ни малых нет признáков.

Довольно! Я хочу из сих противных мест.

О жалостна страна! О горестный отъезд!

Непривычной к новому зрелищу публике эти представления нравились, национальный театр прижился, а имя первого собственного драматурга заняло почетное место в истории русской литературы. Правда только имя. С. Соловьев с почтительной витиеватостью пишет: «Так как Сумароков не обладал сильным талантом в изображении природы человеческой и не мог успешно бороться с языком, не вышедшим еще из хаотического состояния, то и не предохранил своих произведений от забвения».

Скромное начало русской драматургии