— А Мстислава емше (схватив. — А. К.), не створите ему ничтоже, приведёте и (его. — А. К.) ко мне.

Именно в связи с этими его словами летописец, горячий сторонник Ростиславичей, и вводит в свой текст известную обличительную тираду против Андрея Боголюбского:

«...Андрей же князь толик умник сы[й], во всих делех добль сы[й] (доблестен. — А. К.), и погуби смысл свой невоздержанием, располевся гневом, такова убо слова похвална испусти, яже Богови студна и мерьска хвала и гордость...»

По представлениям христианина, гордость — главный из смертных грехов. И именно в гордости в первую очередь обвиняется здесь князь Андрей Юрьевич, возлагающий на себя Божескую функцию: распоряжаться судьбой человека. («...Си бо вся быша от дьявола на ны, иже всевает в сердце наше хвалу и гордость...» — объясняет летописец.) Его гнев, невоздержанность представлены здесь как следствия гордыни и самовосхваления, то есть тех качеств, которые полностью затмевают, превращая в ничто, такие его достоинства, как ум (скорее даже «высокоумье»), смысленность и доблесть...

Понятно, что книга эта — не об Андрее Боголюбском, а о его младшем брате. Но в том-то и дело, что Всеволоду, равно как и его брату Михаилу и прочим князьям Суздальского дома, в полной мере пришлось расхлёбывать ту кашу, которую заварил распалённый гневом и потерявший чувство реальности князь Андрей.

Разгром

Между тем, несмотря на охватившую его ярость, Андрей, как и прежде, не собирался лично участвовать в войне. Во главе собранного им громадного войска вновь был поставлен его сын — на этот раз малолетний Юрий, князь Новгородский. Командовать же соединённой ратью должен был всё тот же воевода Борис Жидиславич — других достойных полководцев среди своих подданных Андрей, надо полагать, не видел.

А войско, собранное им, и в самом деле оказалось огромным. Летописи называют его численность — 50 тысяч человек. Для древней Руси это очень много! Основу войска составили дружины из Северо-Восточной Руси — ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозёрцы и привычно присоединившиеся к ним полки из Рязани и Мурома. Приняла участие в войне и новгородская рать — благо новгородский князь был номинальным вождём всего войска.

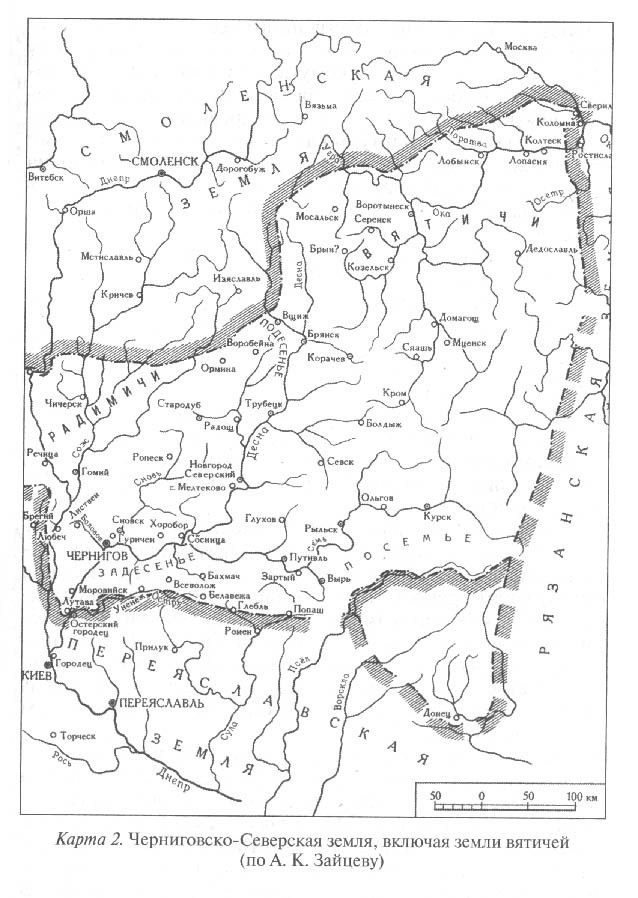

Полки выступили в поход в августе 1173 года51. Двигались кружным, волжским путём — очевидно, для того, чтобы соединиться с новгородцами. Далее путь их шёл по Днепру, мимо Смоленска. И хотя смоленский князь Роман Ростиславич приходился родным братом врагам Андрея, суздальский князь по-прежнему числил его среди своих союзников. А потому потребовал «пустити сын свой [со] смоляны». И Роман вынужден был подчиниться: «нужею» отпустил сына (вероятно, старшего, Ярополка) «на братью». В подчинении у Романа находились полоцкие князья, и Роман потребовал от них присоединиться со своими полками к войску. Туровские, пинские и городенские князья также пополнили ряды союзного войска — правда, едва ли они готовы были в действительности проливать кровь за чуждые им интересы владимирского «самовластца».

Далее суздальская и смоленская рать вступила во владения князей «Ольгова племени». Старшего из черниговских князей, Святослава Всеволодовича, летописец ещё прежде называл главным советчиком князя Андрея Суздальского; это он подзуживал Андрея на войну с Ростиславичами: «Кто тобе ворог, тот и нам. А се мы с тобою, готовы». Теперь Всеволодович тем более был «готов», надеясь, что внутренние распри князей «Мономахова племени», как всегда, принесут ему ощутимые выгоды. Святослав и его младшие родные и двоюродные братья, в том числе воинственный Игорь Святославич, будущий заглавный герой «Слова о полку Игореве», присоединились к союзному войску.

Тогда же под знамёна Андрея Боголюбского встали и его младшие братья Михалко и Всеволод Юрьевичи, переступившие недавнее крестное целование Ростиславичам, а также племянники Мстислав и Ярополк Ростиславичи (последний, как видим, был всё-таки выпущен из плена) и Владимир Глебович, который, по договорённости с дядей, вернул себе Переяславль или княжил там от его имени: он выступил в поход со «всеми переяславцами». Общее число князей, включая не названных по имени, оказалось очень большим — всего двадцать, то есть почти в два раза больше, чем при взятии Киева ратью одиннадцати князей, когда город был полностью разорён и разграблен. Правда, на этот раз войско оказалось слитком разнородным, и большинство князей совершенно не понимали целей начавшейся войны. Это и стало главной причиной будущей катастрофы.

На исходе августа или в самом начале сентября 1173 года громадное войско переправилось через Днепр и подступило к Киеву. Защищать город Ростиславичи не стали. Как и прежде, во время войны с двоюродным братом Мстиславом Изяславичем, они со своими полками заняли соседние с Киевом, хорошо укреплённые и заранее снабжённые всем необходимым крепости. Рюрик затворился в Белгороде, к западу от Киева, а Мстислав — в Вышгороде, к северу. С ним был и полк его брата Давыда. Сам же Давыд Ростиславич отправился в Галич — просить о помощи князя Ярослава Владимировича Осмомысла. Вероятно, Давыд рассчитывал на признательность галицкого князя за недавнюю помощь в возвращении в Галич его беглого сына, а может быть, на этот счёт между ними существовали какие-то договорённости. Но поездка результатов не принесла: «и не даша ему помочи». Тем не менее дипломатическая активность Давыда Ростиславича, получившего необходимую свободу передвижений, оказалась для братьев поистине бесценной.

Киевляне безропотно открыли князьям ворота — повторения трагедии трёхлетней давности никто не хотел и воевать с ратью Боголюбского не собирался. Более того, киевляне объявили о готовности выставить свой полк и участвовать в войне с Ростилавичами на стороне союзных князей. О том же заявили и «чёрные клобуки». Но и те и другие примкнули к войску скорее для вида, чем на самом деле.

8 сентября, в праздник Рождества Богородицы, в субботу, полки выступили к Вышгороду — против Мстислава, главного обидчика князя Андрея Боголюбского. Примечательно, что киевский летописец отчётливо различает две группировки князей в составе объединённой рати, даже не упоминая о номинальном предводителе суздальского войска — младшем сыне Боголюбского: в походе, по его словам, участвовали Святослав Всеволодович «с братьею» и Михалко с братом Всеволодом «и со сыновци».

В этой войне князь Всеволод Юрьевич, пожалуй, впервые получил возможность действовать более или менее самостоятельно, во главе собственного полка, хотя по-прежнему подчиняясь старшим князьям — и не только брату Михалку, но и черниговскому князю Святославу Всеволодовичу, который держал себя как подлинный предводитель объединённой рати. В обычаях древней Руси было начинать сражение или штурм какой-либо крепости полками «младших» князей. Так поступил Святослав Всеволодович и на этот раз: «...И отряди Всеволода Юрьевича [и] Игоря (Святославича. — А. К.) с моложьшими князьми к Вышегороду».

Как видим, среди «моложьших» («младших») князей Всеволод числился первым. «Младшие» и начали военные действия с нападения на город. В описании сражения за Вышгород мы в первый раз получаем возможность увидеть Всеволода на поле боя, хоть как-то оценить его действия как полководца — и надо признать, что этот первый опыт оказался не самым удачным.

Князья двигались тремя полками, причём полк Всеволода, как и полагается, находился посередине; на левом же и правом крыльях располагались «новгородцы» (очевидно, имеется в виду новгород-северский полк Игоря Святославича) и «ростовцы».

Защищавший город князь Мстислав Ростиславич недаром вошёл в историю с прозвищем «Храбрый». Он тоже не сидел сложа руки и, «изрядив» свой полк, выехал с ним из ворот крепости на «болонье» — открытую, низменную местность перед городом. Здесь и завязалось сражение, начатое «стрельцами» — пехотинцами. «...И свадишася стрельцы их, и почаша ся стреляти межи собою...» Видя, что его стрельцы уже смешались с вражескими и те начинают теснить их, Мстислав со своим конным полком сам бросился на врага.