Речь идёт о ещё вполне полновесных царских рублях, до начала инфляции. В том 1915 году рабочий на легальных золотых приисках за каторжный труд в среднем получал около 100 рублей в месяц, что считалось очень высокой зарплатой. При цене до 5 рублей за стакан самогона прибыли «спиртоносов» были просто фантастическими!

Из-за введенного в России «сухого закона» значительная часть нелегального промысла «спиртоносов» попала в руки китайской мафии. На другом берегу Амура города и сёла Маньчжурии производили водку из гаоляна легально и массово. Таёжная граница век назад охранялась символически, и основным видом китайской контрабанды быстро стал спирт.

Даже после гражданской войны, в 1923 году по оценкам советских спецслужб через дальневосточную границу ежегодно ввозилось из Китая свыше 7 миллионов литров контрабандного алкоголя. «Спиртоносами», поставлявшими китайскую водку на золотые прииски Якутии, руководил торговец по имени Тун Ли, на вырученные деньги купивший себе чин полковника китайской армии.

Введённый царём «сухой закон» продержался до 1924 года. Но в тайгу на Алдане, где тогда бушевала последняя в нашей истории «золотая лихорадка», легальный алкоголь добрался лишь через пару лет. Поэтому именно якутский прииск Неизвестный дал рекорд цены на водку – 150 грамм золота за бутылку.

Глава 85. Полицейский с Миллионки или казачий городовой

Как зарождалась охрана правопорядка на Дальнем Востоке

Полиция и иные правоохранительные органы – непременный спутник всех пространств, где живёт «цивилизованный» человек. В таёжные просторы Дальнего Востока данный признак цивилизации пришёл позднее, чем в европейскую часть нашей страны. Ещё полтора столетия назад полицейских к востоку от Байкала и Лены насчитывалось всего несколько десятков, а на крайнем севере дальневосточных владений России даже в начале XX века обязанности полиции выполняли «городовые казаки», потомки первопроходцев…

Расскажем, как на Дальнем Востоке зарождалась борьба с преступностью, когда в городах Приморья и Приамурья появились первые блюстители порядка и даже о породах питомцев в первом «питомнике полицейских собак» Владивостока.

«Городовые казаки принадлежат к составу полиции…»

Казаки не только осваивали Дальний Восток в числе первопроходцев (см. книгу «Оленья кавалерия…»), но и долгое время выполняли роль полиции в самых отдалённых регионах нашей страны – в Забайкалье, не берегах Лены и Охотского моря. В Сибири ещё в допетровские времена сложилось целое сословие таких «городовых казаков», и позднее, к XIX веку, утратив роль военной силы, они окончательно превратились в местную полицию. Утверждённый в 1822 году «Устав о сибирских городовых казаках» гласил прямо: «Сибирские городовые казаки принадлежат к составу губернской и окружной полиции…»

Два столетия назад на Дальнем Востоке нашей страны располагалось два «городовых казачьих полка», названных по месту их службы – Забайкальский и Якутский. В каждом полку по штату полагалось 572 казака, делившихся на «команды». Забайкальский полк состоял из двух команд, Нерчинской и Верхнеудинской. Нерчинск ещё с эпохи первопроходцев был одним из первых и крупнейших острогов Забайкалья, а Верхнеудинском в те времена назывался будущий город Улан-Удэ, нынешнюю столицу Бурятии и третий по величине город российской Дальнего Востока.

В Якутском городовом казачьем полку отдельных команд было больше, ведь полк нёс службу на огромных просторах дальневосточного Севера. Три его «команды» – Якутская, Охотская и Гижигинская – выполняли роль полиции на землях от Лены до северных берегов Охотского моря. Ныне исчезнувший город Гижигинск, с населением всего в несколько сотен человек, был центром одноимённого уезда – сегодня именно там сходятся границы Якутии, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Камчатского края.

Со временем в составе Якутского казачьего полка возникали дополнительные команды – например, Вилюйская и Среднеколымская. На Камчатке той эпохи функции первой полиции выполняла отдельная «городовая казачья команда», периодически включавшаяся в состав якутского казачества.

Накануне присоединения к России огромных пространств Приамурья и Приморья, «городовые казаки» к востоку от Байкала и Лены выполняли все возможные функции полиции – от охраны общественного порядка до сбора налогов. По закону эпохи царя Николая I задачи казаков-полицейских на Дальнем Востоке включали «ночные полицейские дозоры в городах», «конвой казенных транспортов», «препровождение ссыльных на этапную дорогу», «наблюдение за благочинием на сельских ярмарках» и даже «побуждение к платежу податей, взносу недоимок и исправлению повинностей».

Занимались городовые казаки и расследованием уголовных преступлений по поручению местного начальства. В законах царя Николая I эта казачья задача формулировалась так: «Исправление особенных поручений при чиновниках, полицейские обязанности имеющих».

Никакого обучения, кроме домашнего и семейного, такие полицейские не проходили. Особой полицейской униформы у «городовых казаков» тоже не было – как гласил царский закон, «якутским казакам позволяется быть на службе в платье, тамошнему климату свойственном, и носить то, которое они съиздавна приобвыкли…»

Вооружение таких казаков-полицейских составляли сабли, пики и пистолеты. Сабли покупали сами, а пистолеты и пики получали от казны. Ружья в качестве вооружения закон отдельно даже не упоминал – ведь в тех «диких» краях охотничье ружьё имелось у каждого взрослого мужчины…

Плату за свою службу казаки-правоохранители не получали, но наделялись участками земли, ежемесячной пайкой хлебной муки и освобождением от налогов. На крайнем севере Дальнего Востока такая специфическая полиция в виде «городовых казаков», с передачей полицейских обязанностей по наследству от отца к сыну, просуществовала до начала XX века.

Чины Якутского городового казачьего полка у дома, в котором размещался полковой штаб, фото начала ХХ века

Потомственная полицейская служба в тайге и тундре, начинавшаяся с 16 лет и продолжавшаяся всю жизнь, была нелёгкой – сами невольные полицейские ею немало тяготились. Но лишь в 1912 году последний царь Николай II, в качестве подарка к 300-летию дома Романовых, даровал «якутским городовым казакам» право выходить по желанию из казачьего сословия и переезжать с берегов Лены и Колымы в другие, более южные районы России.

Первый полицейский чин Дальнего Востока

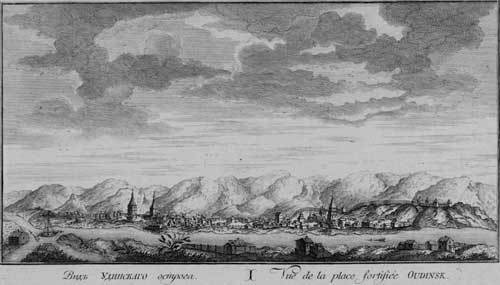

Первая полиция, в современной значении этого слова, возникла на Дальнем Востоке два с половиной века назад – в 1769 году в Удинской крепости, будущем городе Верхнеудинске и будущей столице Бурятии, полицейским надзирателем был назначен отставной армейский сержант Михаил Квашенкин. Ему поручили все полицейские функции в отношении гражданского населения тогда ещё небольшого Удинска, где за пределами деревянных крепостных стен насчитывалось всего 145 домов.

По старинной традиции в помощь полицейскому из горожан выбирались «десятские» – по одному человеку с каждых десяти домов, в обязанности которых входило дневное и ночное дежурство на соответствующих улицах. До наших дней в архивах сохранились отдельные документы тех лет об обязанностях первого полицейского на Дальнем Востоке. В частности сержант Квашенкин обязан был контролировать вывоз навоза из городского посада, потому что, по мнению начальства, «усмотрено при Удинском пригороде здешние жители всякий навоз из дворов своих возят непорядочно…»

К началу XIX столетия полиция Верхнеудинска, города с населением около двух тысяч человек, состояла из 6 профессиональных охранителей правопорядка, включая самого начальника-«городничего». Им в помощь из числа горожан ежегодно выбиралось 17 человек, работавших полицейскими, как бы сказали сегодня, на общественных началах.