Для социолога, изучающего общество, его человеческий «материал» прежде всего предстает в качестве распределения (набора, многообразия) определенных человеческих типов. В любом сложном современном обществе (в отличие от примитивных форм социальности – рода, племени) наличествует широкий спектр человеческих качеств и особенностей, и общества отличаются друг от друга тем, насколько распространены такие качества в тех или иных группах, какую роль они могут играть. Конечно, общество не только отбирает, так сказать, из «готового» человеческого материала наиболее подходящие для себя человеческие типы, но и направленным образом их формирует. Это не обязательно происходит сознательно, по чьему-то замыслу и желанию: решающая роль принадлежит «обстоятельствам», сложному сочетанию жизненных, педагогических и пропагандистских воздействии. Поскольку мы имеем дело с социальным продуктом относительно «быстрого» формирования все же только десятилетия, а не века существования «человека советского», можно полагать, что перед нами прежде всего результат определенного распределения человеческих типов – доминирующей роли одних и подчиненности, малозначимости других. Инструментарий массового социологического опроса поэтому достаточно эффективен.

«Государственный» человек?

Согласно довольно устойчивому представлению о русском, а потом и о советском человеке, его характерной чертой служит отношение к государству, а точнее, даже – осознание своей государственной принадлежности.

Кем вы себя считаете с гордостью?

(в процентах от числа опрошенных)

(Менее распространенные ответы не приводятся.)

Как видим, прямая позитивная идентификация с «человеком советским» обнаруживается примерно у четверти населения. Если бы удалось выяснить, какая часть населения «с огорчением» или «с отвращением» относит себя к советским людям, можно было бы говорить о масштабах негативной идентификации. Существует еще идентификация двусмысленная, самоироническая (например, выраженная бесподобным неологизмом «совок»). Нетрудно заметить, что в приведенной сводке наиболее распространенных ответов содержатся четыре существенные оси координат человека: «семейная», «государственная», «профессиональная», «этническая». Приоритетной оказывается семейная, приватная (родители, дети, дом), и лишь за ней следует государственная. Интересно отметить, что наиболее сильно выраженными советские пристрастия оказались у двух групп респондентов: у наименее образованных и у наиболее близких к кормилу власти (ну чем не «единство народа и партии»…).

Обратимся к другому ряду данных, которые позволяют судить о том, с каким государством соотносит себя человек в советском обществе.

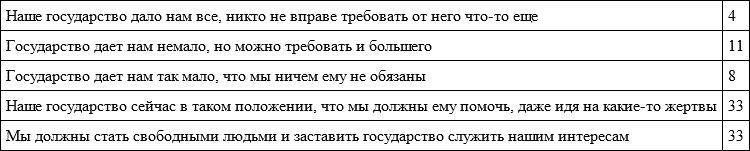

Первые четыре варианта ответов (которые респонденты должны были выбирать) выражают позиции патернализма, отношения к государству как органу «отеческой заботы». Только последний вариант, с которым согласна треть опрошенных, явно говорит о гражданском, «договорном» отношении к Левиафану. Примечательно, что эта позиция наиболее характерна для людей молодых: так, ее разделяют 44 % в возрасте 25–29 лет.

С каким из следующих суждений вы бы скорее согласились?

(в процентах от числа опрошенных)

В свете событий последних месяцев особый интерес представляет оценка населением государственных рамок своей жизни. Из общего числа опрошенных несколько более половины (56 %) заявили, что считают себя в первую очередь гражданами СССР, а 33 % – гражданами своей республики. Но преобладание первого варианта в момент опроса создано было в основном голосами русских (66: 22), в то время как предпочтения украинцев и казахов делились между вариантами почти поровну, но с уклоном к «республиканскому» (42: 46 и 48: 52). Значительно сильнее выражен «республиканский» вариант гражданского самосознания у азербайджанцев (28: 65), армян (8: 83), эстонцев (3: 97). В то же время понятие «Родина» для 40 % из общей совокупности опрошенных означает место рождения, для 35 % – республику, для 25 % – СССР (отметим, что последняя цифра практически совпадает с числом гордящихся тем, что они – советские люди; вероятно, это ответы одних и тех же респондентов). Очевиден, таким образом, процесс «национализации» и «приватизации» патриотизма, – тот самый, который взорвал союзную государственность и «советский» суперэтнос.

Человек и государство. Если они связаны непосредственно, без промежуточных, самодеятельных, политических, экономических, социальных институтов и организаций, – это значит, что перед нами общество тоталитарное, в котором человек – государственный крепостной, а государство – на деле всего лишь организация самовластья. Оно может быть и сильным, и страшным, но мы уже видели, что оно не может быть прочным.

А человек? По всем данным, которыми мы располагаем, выходит, что «человек советский» не столько был таким, как от него требовали лозунги, сколько стремился казаться им и даже считал, что «так надо». На всех ступенях грандиозной общественной пирамиды, созданной под флагом всеобщего равенства, доминировал один и тот же простой принцип: самосохранения. Для этого и требовалось, с одной стороны, как будто безоговорочно признать тотальную власть государства со всеми его органами уговаривания и удушения, а с другой – сохранить некоторую нишу для убогого, но все же приватного, семейного, человеческого существования. Тоталитарное общество не могло обходиться без лукавого человека. Такая двойственность обнаружена Джорджем Оруэллом в романе «1984» («принцип двоемыслия»). Нам пришлось изучать ее пятью годами позже условной даты, указанной в названии книги. По данным последних месяцев, «истовых» сторонников прежней системы насчитывается 10–12 %. Нет надежного способа сосчитать, сколько их было 20 или 40 лет назад. Но можно допустить, что большей доли уверовавших, что все происходило «как надо», не было никогда.

Число же примкнувших, уверовавших и лукаво признавших «правоту силы» возрастало в некотором соответствии с ростом государственной машины, аппарата принуждения и индоктринации, с ростом городского населения, образованного слоя.

Куда меньше было тех, кто избежал «двоемыслия» с другой стороны, то есть оставался непримиримым – всегда, абсолютно, последовательно. Абсолютной была система двоемыслия.

Одиночество в толпе

Советская система пыталась противопоставить «своего» человека всему миру как человека коллективного, подчиненного групповой дисциплине, а точнее – системе группового заложничества. Если за нелояльность одного отвечают все, то эти «все» превращаются в орудие изощренного и грубого принуждения к лояльности, И одновременно – в инструмент двоемыслия, поскольку принуждение создает показную лояльность. Как поступают работники, если руководитель дает заведомо нелепое распоряжение? По данным одного из опросов ВЦИОМа (ноябрь 1990 г.), 21 % делают вид, что подчиняются, 16 % исполняют нелепость добросовестно, еще 11 % пытаются уклониться, а 29 % говорят начальнику об ошибке. Так работает система двоемыслия в рамках коллектива.

Большинство опрошенных предпочитает начальника строгого, но заботливого: главным критерием его оценки служит не столько эффективность деятельности предприятия, сколько добрые отношения с сотрудниками. И довольно ревниво фиксируется уровень оплаты. Так, собственную зарплату 59 % считают «слишком низкой», 36 % – «адекватной», а вот зарплату начальника 51 % называет «адекватной», 18 % оценивают как «слишком высокую».

Кроме того, начальников принято оценивать не по их квалификации, а по «коду иерархии»: чем выше начальник (то есть чем больше у него подчиненных), тем более высокую оценку он получает. Да и сам начальник использует тот же код в отношениях с подчиненными. Чем выше начальник, тем критичнее он к своим подчиненным. И тем более удовлетворен своей зарплатой.