История пуссеновской живописи, очерк которой дали сначала Беллори и Фелибьен, потом Бушите, Джон Смит и Мария Грегем и, наконец, Денио и Адвиель, начинается в Риме, где он появился в 1624 г. Чему он научился на своей родине у Кантен Варена, в Париже, у нидерландцев Фердинанда Элле и Жоржа Лалемана, мы не знаем. Гравюры школы Рафаэля, без сомнения, повлияли на его направление уже в Париже. Одно то, что он копировал в Риме античную стенную картину «Альдобрандинская свадьба», характеризует все его римское развитие. Первые известные картины, написанные им около 1630 г. в Риме для кардинала Барберини, «Смерть Германика» в галерее Барберини и «Разрушение Иерусалима», копии с которых находятся в венской галерее, скомпонованы более сжато и более совершенно, чем поздние произведения, но уже обнаруживают все его самые сокровенные качества.

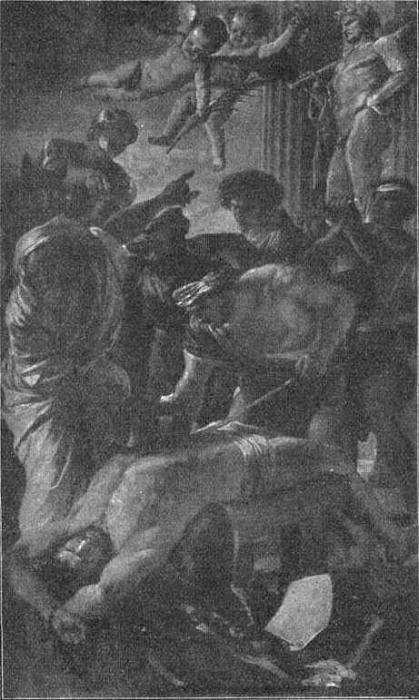

Обширная на первый взгляд область сюжетов Пуссена ограничивается почти исключительно античной мифологией и историей, Ветхим Заветом и христианскими темами, написанными им с таким же внутренним воодушевлением, как и языческие. Сцены мученичества были ему не по душе. Конечно, главное произведение его первого римского периода (1624–1640) для церкви св. Петра, замененная здесь мозаичной копией большая картина Ватиканской галереи довольно выразительно изображает мученическую смерть св. Эразма. Пуссен, однако, и здесь старается, насколько возможно, смягчить ужасный эпизод нежным чувством красоты. Наиболее известны картины его этого периода: «Похищение Сабинянок», «Сбор манны» и более позднее «Нахождение Моисея» в Лувре, раннее изображение «Семи святых даров» в Белвуар Кестл, «Парнас», выполненный в рафаэлевском духе, в Мадриде и по-александрийски прочувствованное «Преследование Сиринги Паном» в Дрездене.

Рис. 125. «Мучение св. Эразма». Картина Никола Пуссена в Ватикане. По фотографии Ф. Ганфштенгля в Мюнхене

Из картин, написанных Пуссеном в течение его двухлетнего пребывания в Париже уже в качестве «первого мастера короля» (1640–1642), «Чудо св. Ксаверия» в Лувре обнаруживает его лучшие стороны как церковного живописца. Эскизы для украшения Луврской галереи сохранились только в гравюрах Пеня.

Из многочисленных картин последнего римского периода Пуссена (1642–1665) вторая серия «Св. Даров» (Бриджватерская галерея, Лондон) наделала шуму изображением Тайной Вечери в виде римского триклиниума с возлежащими гостями. Самый поздний ландшафт с Диогеном, бросающим чашу, в Лувре, написан в 1648 г. Пастушеская идиллия «Et in Arcadia ego» в Лувре и «Завещание Эвдамида» в галерее Мольтке в Копенгагене принадлежат к самым стильным его произведениям. Мы не можем перечислять здесь его многочисленные картины в Лувре, Лондоне, Дульвиче, Мадриде, Петербурге, Дрездене и т. д. Произведения, создавшие ему славу творца «исторического» или «героического» ландшафта, великолепная и вместе с тем искренняя картина с Орфеем и Эвридикой 1659 г. в Лувре и четыре мощных ландшафта того же собрания (1660–1664), с четырьмя временами года, оживленными эпизодами из Ветхого Завета, относятся к последнему десятилетию его жизни.

Пуссен лично образовал только одного ученика, своего шурина, родившегося от французских родителей в Риме и там же умершего, Гаспара Дюге (1613–1675), называемого также Гаспаром Пуссеном. Он разрабатывал мотивы албанских и сабинских гор в большие, резко стилизованные, идеальные ландшафты, типичные уже схемой своей «древесной листвы», иногда с грозовыми тучами и облаками, с фигурами вроде добавлений, в которых он скорее пренебрегал эпизодом, чем античным костюмом или героической наготой. Он вдохнул новую жизнь преимущественно в ландшафтную стенопись, давно уже известную в Италии. Он украшал дворцы римских магнатов (Дориа, Колонна) обширными сериями ландшафтов. В ландшафтных фресках с эпизодами из истории пророка Илии в Сан Мартино аи Монти он довел до художественного совершенства особенный, исследованный автором этой книги, род церковной живописи, распространенный в Риме бельгийцем Паулем Брилем. Отдельными картинами Дюге обладают все более или менее значительные галереи. Типичны его ландшафты с бурей и «Надгробный памятник Цецилии Метеллы» Венской галереи. Он ценится также как гравер.

3. Творчество Клода Желе

Клод Желе, родившийся в Лотарингии и работавший в Риме, формально также может быть отнесен к французским живописцам. Он достиг высокого мастерства в изображении тщательно проработанных ландшафтов и оказал определенное влияние на позднейшее французское искусство.

Едва ли затронутый влиянием Пуссенов, но наряду с ними стоит «Рафаэль ландшафтной живописи», Клод Желе (1600–1682), по прозванию Клод Лоррен, лотаринжец из Шамани, не француз, не учившийся и не живший во Франции, а молодым переселившийся в Рим, где прошел учение у Агостино Тасси, ученика Карраччи. Сведениями об этом художнике, кроме него самого, мы обязаны Сандрарту и Бальдинуччи, в особенности мистрисс Паттисон и Эм Мишелю. Хотя в искусстве Клода проявлялись не французские, а только нидерландские и итальянские элементы, с примесью влияния (не личного) немца-римлянина Адама Эльсхеймера (1578–1610), однако, нельзя оспаривать его у французского искусства, так как он происходил из области говорившей французским языком, позднее вошедшей в состав Франции.

Самая ранняя дата, 1636 г. находится на одной из двадцати семи его подлинных гравюр, из которых лучшие «Брод» 1636 г. (Робер-Дюмениль № 8) и «Гавань» (Робер-Дюмениль № 15) принадлежат к самым прекрасным по технике и художественно привлекательным листам этого времени.

Как тщательно Клод изучал природу, показывают многочисленные этюды к его картинам в Британском музее и других собраниях. Рис. ванные большей частью в окрестностях Рима, они представляют только материал для его идеальных ландшафтов. В некоторых из них величественные руины римских колоннад или античные храмы и дворцы с пышными деревьями образуют как бы кулисы переднего плана. В противоположность горным фонам Пуссена, он любит свободные виды через слегка волнистую равнину с озерами, реками и арочными мостами или через гавани с пышными постройками на безграничную даль моря. В благородных линиях выступает один план впереди другого. На переднем плане он помещает травы, цветы и ветви роскошных гигантских деревьев, любовно отделывая детали. Но до самого отдаленного заднего плана она наполняет свои картины веселым, ярким солнечным светом. В этом отношении он действительно пролагает новые пути. Он решается даже изображать солнце не только в моменты восхода или заката, но и в его полном полуденном блеске, и передавать игру его лучей в древесных вершинах или в струях морской ряби. При этом Клод всегда приспособляет к своим картинам (за исключением нескольких идеальных гаваней с постройками в античном духе, например в Лувре, в Уффици, в Лондоне и Мюнхене) идиллические ландшафты с пастухами и стадами (в Берлине, Мюнхене, Будапеште и в Лувре), а иногда свободные местные виды (Тиволи в Виндзоре и Гренобле, Кастель Гандольфо в палаццо Барберини, римский Форум в Лувре) — исторические эпизоды, большей частью из мифологии или Ветхого Завета, реже из христианского мира. Трагические темы не подходят к светлым Елисейским Полям его ландшафтов, и в большинстве случаев он только набрасывал и приспособлял к линиям своих ландшафтов привлекательные группы фигур, при посредстве которых он рассказывает свои веселые истории, а окончательное выполнение их предоставляет специалистам по части фигур, как Лори, Миель и Гильом Куртуа. Во всяком случае, нельзя составлять суждения о его картинах по внутренней логике этих придаточных фигурных групп, как это делает Рёскин.

Рис. 126. «Утро». Картина Клода Желе в Эрмитаже, в Петербурге. По фотографии Ф. Ганфштенгля в Мюнхене