Дворец Виельпольского в Кракове, нынешняя ратуша, только среднее произведение; да и первые королевские дворцы Варшавы не возвышаются до уровня образцовых произведений архитектуры. Если сравнить королевский замок Сигизмунда III с рисунком разрушенного «Саксонского дворца», в котором жили позднее саксонско-польские короли, то и здесь заметно перерождение средневековых угловых башен в более удобные для жилища угловые павильоны. Значительнее лучшая постройка Яна Собесского, обставленный по сторонам павильонными башнями средний корпус королевского замка Вилланова близ Варшавы, воздвигнутый между 1688–1694 гг. Джузеппе Белотти.

В области скульптуры итальянское влияние в Польше снова заменилось в XVII столетии немецким. Бреславец Иоганн Пфистер, основавший в 1612 г. большую мастерскую в Лемберге, снабжал польские церкви претенциозными алебастровыми и мраморными гробницами, из которых отметим княжеские гробницы Тарновского собора из-за их величины и роскоши материалов. Бронзовые и другие металлические скульптурные произведения, кажется, выписывались преимущественно из Данцига. Во всяком случае серебряный саркофаг св. Станислава в Краковском соборе (1671), украшенный средней величины рельефами, вышел из данцигской мастерской Петера фон ден Реннен. Произведения этого рода обнаруживают скульптурный стиль эпохи в нидерландско-немецкой манере.

Так же обстояло и с живописью в Польше. Итальянец Томмасо Долабелла из Беллуно, слабоватые картины которого, выдержанные в поздневенецианском стиле, можно встретить в церквах св. Екатерины, св. Марка и доминиканцев в Кракове, был придворным живописцем Сигизмунда III. Во второй половине столетия царило влияние рубенсовских гравюр. Их держался поляк Франц Лексицкий, поверхностные исполинские картины которого наполняют польские церкви бернардинов. В качестве краковского портретиста славится Даниель Фрехерус, лучшим произведением которого считается все-таки довольно уродливый портрет епископа Тржебицкого в церкви францисканцев, изображающий этого сановника церкви во весь рост перед диагонально натянутой входной занавесью. С особенной гордостью подчеркивают поляки тот факт, что Богдан Любинецкий (1653–1729), бывший одно время директором академии в Берлине, был краковский уроженец. Но этот средней руки художник не обязан своему отечеству ни образованием, ни славой.

Русское искусство XVII столетия. Общий обзор

1. Обзор развития русского искусства

Русское искусство в рассматриваемый период развивалось в своем, самобытном направлении, соединявшем византийское наследие и творчески преобразованные заимствования из классицизма (преимущественно, итальянского). Церкви, монастыри, в меньшей степени светские дома выполняются в характерно национальном стиле. Живопись представлена в основном иконами в византийском стиле и фресками, манера выполнения которых к концу столетия развивалась в направлении реализма.

Русские исследования последних десятилетий с успехом старались осветить ярким светом позднейшие отделы национального русского искусства, единственной оставшейся в живых дочери византийского искусства. Кроме истории искусства Новицкого и отдельных статей различных ученых, для XVII столетия имеют значение особенно «Памятники старинной русской архитектуры» Суслова и «Материалы к истории русской иконографии» Лихачева. Так как, однако, значение русского искусства тех времен ограничивалось страною царей, то мы удовольствуемся здесь краткими указаниями.

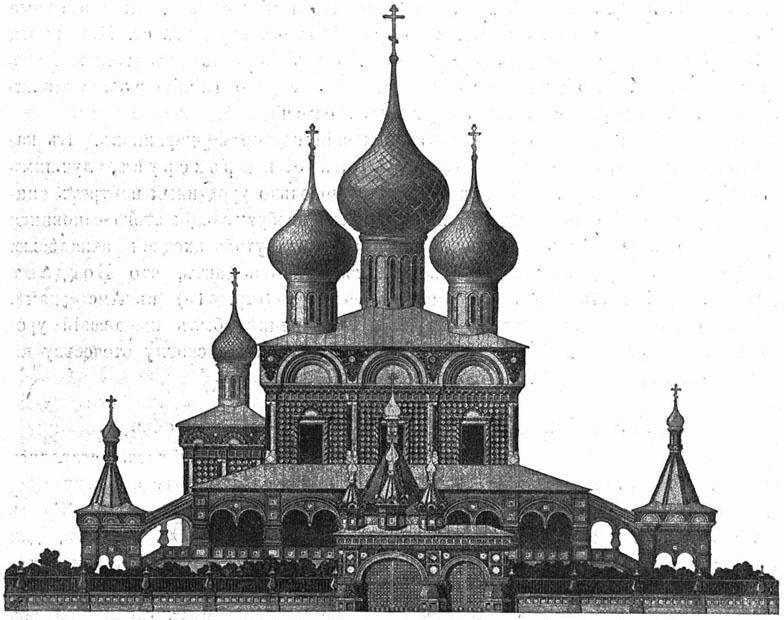

В цветущем русском церковном зодчестве XVII столетия мы встречаем, в разнообразных вариантах и часто смешанные друг с другом, преимущественно два главных типа, возникшие рядом уже в XVI столетии: тип пятикупольной церкви, блестящие луковичные купола которой, часто многочисленные, возвышаются над кровлей то на высоких цилиндрических наподобие шеи башнях, то на покрытиях в виде обелисков, и тип пирамидальной церкви, окруженной внизу верандами и крытыми лестничными переходами, но также обыкновенно увенчанной маленькими луковичными куполами. Восьмиугольные пирамидальные колокольни ставились нередко рядом с пятикупольными церквами, но часто также соединялись с ними в одно неразрывное целое. Старинный деревянный русский стиль отзывается преимущественно в более простых пирамидальных церквях; в некоторых областях империи царей, в особенности на дальнем севере, и теперь нет недостатка в настоящих деревянных церквях, сохраняющих стиль в первоначальной чистоте, и именно потому кажущихся переводами со старонорвежского. Характерна, например, деревянная церковь в Умбе на Белом море с ее нагроможденными одна над другой кровлями и связующей все восьмиугольной средней пирамидой, увенчанной луковичным куполом. Здесь нет и намека на итальянский ренессанс.

Итальянский ренессанс и международный барочный стиль даже в каменных русских церквях этой эпохи отзываются лишь слегка, отрывочно и в искаженных вариантах. Пример, данный Архангельским собором московского Кремля с его капителями в стиле чистого раннего ренессанса, не нашел подражателей. Простые круглые колонны и пилястры, производящие издали впечатление тосканских, несут иногда плоские верхи, представляющие нечто среднее между дорическими и романскими капителями. В более чистых формах проявляются коринфские воспоминания. Тесно сближенные столбы перил и стройные круглые колонны связаны широкими поясами. Многочисленные, роскошно украшенные наружные рамы окон увенчиваются килевидными арками чаще, чем треугольными фронтонами. На входных порталах, не менее богато обрамленных, круглые и плоские арки нередко чередуются с килевидными. Свой особый характер некоторые крыши получают благодаря мансардовидным, большей частью килевидно вытянутым, фальшивым надставкам, которыми они точно усажены. Становясь меньше в верхних рядах, эти украшения связывают край крыши с купольными башнями. Пустых стенных площадей не любят. Иногда стены совершенно закрыты грановитыми или даже кассетовидными четырехугольниками. Перила веранд, сеней или галерей редко состоят из отдельных столбов; большей частью это — сплошные стены, украшенные снаружи расположенными в ряд четырехугольными кассетами в высоту стены. Среди обильных, разнообразных отдельных форм этого стиля можно заметить там и сям древние геометрические образцы, зигзаги, полосы и чешуи. Сравнительно с русским стилем соборов средневековья весь этот род постройки и украшения можно обозначить именем национального русского барокко.

Рис. 197. Церковь Воскресения в Костроме. По В. Суслову

В Москве есть так называемая «Красная церковь» Успения Богородицы, известный образчик роскошнейшего сочетания луковично-купольной и пирамидально-башенной системы, и в то же время с крайне ясными итальянскими влияниями, с расчленением стен колоннами в стиле коринфских и барочными наличниками окон. В более чистом луковично-купольном стиле является московская церковь «Рождества Богородицы в Путинках», простой нижний этаж которой производит впечатление коринфизирующего, а в верхнем рассыпаны все описанные раньше красоты. В Ростовском кремле имеются пять церквей XVII столетия. Церковь Воскресения и церковь Иоанна Чудотворца обладают высокими, обильно расчлененными фасадами, обставленными на лицевом фасаде средневековыми круглыми башнями, а вверху заканчиваются как настоящие пятикупольные церкви. Церковь Воскресения в Романове-Борисоглебске близ Ростова (1652) — пятикупольная церковь с ясно выраженной двухэтажной, идущей кругом верандой, полуциркульные аркады которой соответствуют полуциркульным расписным полям под главной кровлей, а шеи луковичных куполов расчленены килевидными фальшивыми аркадами. При подобном же расположении церковь Воскресения в Костроме (1650) имеет все без исключения отверстия полуциркульные и грановитую отделку стен. Особенно обильно расчленена церковь Казанской Божией Матери в Муроме (1648), снабженная двумя пирамидальными башнями. Обрамления здесь встречаются полуциркульные, килевидные с треугольными фронтонами, из которых один разорван, как в западном стиле барокко. Совершенно русскими выглядят обрамления окон церкви Казанской Божией Матери в Маркове. Примером русской церкви XVII столетия с плоскими куполами и плоскими закомарами может служить Архангельская церковь Макарьевского монастыря в Желтоводске.